Eu sempre gostei de tecnologia. A informática exercia um enorme fascínio sobre mim antes mesmo de possuir o meu primeiro computador. Lembro-me, com certo orgulho, de que desde muito cedo, era visto como uma referência para assuntos de computação com os coleguinhas de escola, esses já munidos de seus PCs, enquanto o meu computador existia, naqueles tempos, apenas na minha mente imaginativa, porém analógica.

Também vale registrar que sempre fui um leitor ávido, daqueles que não deixava de ler uma bula de remédio ou rótulo de xampu. Antigamente, num período pré-internet no Brasil, as revistas sobre informática reinavam absolutas nas bancas de jornais como principal fonte de informação sobre o assunto e, é claro, eu procurava consumir o maior número delas que me fosse possível.

A verdade é que eu não tenho uma origem abastada, pelo contrário. Apesar de ter a sorte (e o esforço da minha família) para não passar as agruras da fome e outras misérias, a minha vida foi repleta de pequenos e também grandes sacrifícios, como a maioria de nós. Penso, inclusive, que tais dificuldades moldaram o meu caráter profundamente e, graças a isso, pude dar valor a coisas pequenas, como um simples periódico tecnológico.

Eu juntava todas as moedas que podia para comprar revistas sobre informática nas bancas e em feiras livres, onde vendiam edições mais antigas e com preços mais acessíveis à minha realidade financeira à época. Era possível comprar material publicado meses antes sem “prejuízo” da informação, pois a velocidade da mudança era enormemente menor se comparada a dos dias de hoje.

O sonho do computador ainda estava muito longe e viria a se concretizar, creio, uns seis anos depois, já no final da adolescência. No entanto, eu já respirava há quase uma década aquela atmosfera e montara o meu primeiro computador diretamente no universo de dualidade entre o simples e o complexo: a minha própria mente.

A cada leitura, a cada explicação, a cada fotografia que via, eu projetava as ações, os cliques, as linhas de comando digitadas e emulava um sistema operacional completo na minha cabeça. E o meu cérebro passou a funcionar como uma pequena máquina, quando assim eu quisesse que ele se comportasse.

Voltando às revistas, após esse longo parêntese, lembro-me de uma em particular que trazia um tema muito instigante a mim na época: Na internet, você não sabe se está falando com um homem, uma mulher ou um cachorro. Nunca esqueci esse conceito, mesmo sendo eu, na ocasião, um “usuário” de computador imaginário, na maior parte do tempo. Já havia me aventurado na internet, em computadores de escolas ou cursos, talvez uma ou outra vez na casa de um colega, mas aquela temática muito me instigou, porque era um campo novo e com muitas possibilidades de aprendizado.

Os anos passaram e ainda me lembrava de boa parte daquele conteúdo e sentia saudades daquela revista que, infelizmente, já não possuía mais. Procurei, incansavelmente por anos, um exemplar para substituir, mesmo sem me lembrar de seu título ou de outras informações editorais que pudessem ser úteis na empreitada. Embora tentasse, parecia-me um pote de ouro no fim do arco-íris. Até que um dia eu a achei, por um desses acasos do destino.

E lá estava ela, a matéria que eu tanto queria ler novamente, intitulada “Quem é o quê na internet?”, na última página da revista Internet.br número 30, de novembro de 1998. Era uma coluna assinada pelo jornalista Carlos Alberto Teixeira, que durante anos fora também colaborador do caderno Informática ETC do jornal O Globo. Eu a reli, num fôlego só, e rapidamente voltei a tempos mais idílicos, ainda que por alguns poucos minutos, e retornei ao presente quase distópico que nos apresenta.

O texto contava com algumas ideias preconcebidas de como detectar um homem ou uma mulher apenas pelo “jeito de escrever”. Defendia-se, por exemplo, que o uso de smileys (precursores dos emoticons) e sorrisinhos denotava que o emissor seria do sexo feminino, enquanto uma linguagem menos prolixa ou sem cuidados gramaticais seria certamente relacionada a um indivíduo masculino. Algumas vezes, até se mencionava o fato de que poderia ser justamente o contrário, o que faz com que não cheguemos a lugar algum. No entanto, o fato é que hoje podemos claramente ver que esses rótulos são preconceituosos e que não existe – e nem poderá existir –, logicamente, nenhuma fórmula mágica para se definir com que representação a pessoa se identifica, muito menos através da análise de palavras e símbolos digitados.

É claro que durante as minhas pesquisas, eu já havia encontrado o material original o qual serviu como base ao texto do jornalista e pude me aprofundar no assunto, como queria e deveria. Contudo, ler aquelas mesmas palavras de novo era a motivação que precisava para colocar o tema no papel e também atualizá-lo com as modernidades de hoje. E assim, agora, o faço.

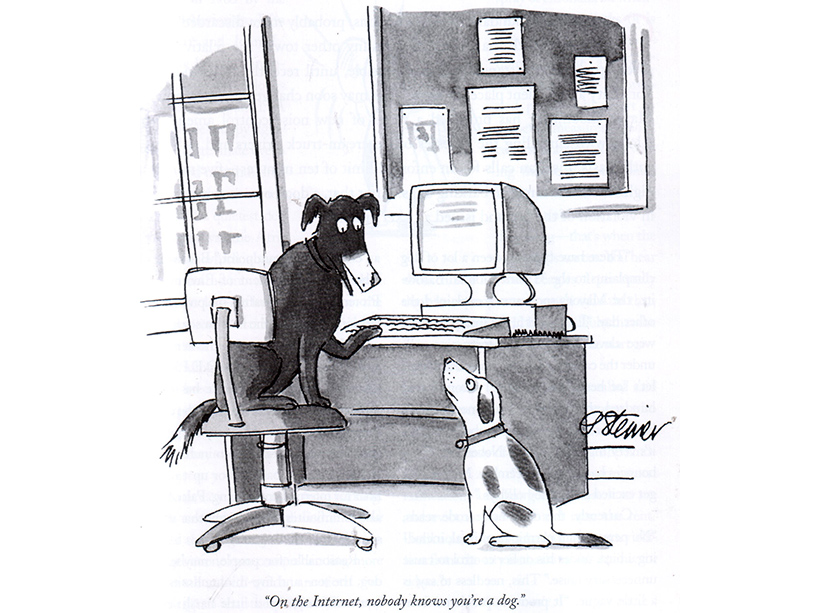

“Na internet, ninguém sabe que você é um cachorro”, tira publicada pelo cartunista Peter Steiner, em 5 de julho de 1993, na revista The New Yorker

Nos idos anos de 1993, quando a internet ainda dava seus primeiros passos comercialmente, uma tira da revista americana The New Yorker, de autoria de Peter Steiner, lançou um questionamento interessante sobre o anonimato que uma rede como a que usamos até hoje oferece. Naquele quadrinho, dois cães estavam conversando, estando um deles em frente a um computador, como se o utilizasse. É possível imaginar que um deles estivesse navegando pela internet e interagindo com outras pessoas virtualmente. Assim, o “cachorro internauta” explicava ao outro da maravilha que era usar a grande rede mundial de computadores, pois ali, ninguém sabia o que de fato ele era.

Nos primeiros anos de internet, o anonimato era mais simples de se obter e, talvez, até eventualmente por ser um período de descobertas – e naturalmente receios – era incentivado. A oportunidade de criarmos alter egos era sedutora. Você poderia ser alto ou baixo, magro ou gordo, careca ou cabeludo, homem ou mulher. Você era quem quisesse ser.

Era uma liberdade ímpar, de fato. E podíamos explorá-la com um ardor juvenil, muitas vezes, apenas para darmos vazão a sensações interiores, não necessariamente com intuito de fazer mal a alguém. Entretanto, o tempo passa inexoravelmente e as mudanças sociais às quais somos submetidos são realmente implacáveis.

Hoje, o anonimato que ora se ofertava nos primórdios da internet não é mais tão bem-visto. Muito se discute – é verdade – sobre a privacidade dos usuários da rede. E é consenso sua importância para um uso sustentável desse ambiente, porém a utilização indiscriminada da impessoalidade é combatida firmemente, já que, em muitos casos, o anonimato em questão está intrinsecamente atrelado a atividades criminais. Há, inclusive, um famoso grupo de cibercriminosos (para alguns, já para outros, ciberativistas) que se intitulam “Anonymous”.

Retomando a provocação inicial do título deste texto, “Na internet, você não sabe se está falando com um homem, uma mulher ou um cachorro”, não se discute aqui questões de identificação de gênero (ou espécie), mas os perigos eventuais do anonimato e algo maior e pior: a alteração de identidade com objetivo ilícito.

No passado, um homem poderia se passar por uma mulher em um bate-papo e, por algumas horas, dar vazão a questões pessoais e interiores. Na maioria das vezes, isso não gerava nenhum problema mais grave entre os interlocutores, salvo o fato de que uma hora não seria mais possível manter a situação em questão. Contudo, com o advento das redes sociais e os seus perfis repletos de informações pessoais, não é mais tão simples “mentir” dessa forma. Ou será que é?

Dado o volume de material que produzimos e disponibilizamos livremente na internet, é plenamente possível que uma pessoa possa se passar por outra com uma riqueza de detalhes impressionante. E sem muitos conhecimentos de tecnologia para isso: basta a má intenção. E assim nascem os perfis fakes.

Muitas vezes esses perfis são feitos por pessoas próximas à vítima, com intuito de causar transtornos a mesma. Porém, em algumas ocasiões, as pessoas escolhidas para terem seus dados e imagens reproduzidos são aleatórias e sem relação com o algoz. Quando isso ocorre, em geral, tal ação tem por objetivo a aplicação de algum golpe financeiro sobre outras vítimas. Então, num primeiro momento, um perfil rico em imagens variadas, textos e publicações poderia passar facilmente por algo original ou oficial, embora estivesse longe disso.

Com o passar dos anos, os internautas foram ficando mais desconfiados. A partir daí, uma imagem (ou uma série delas), além de palavras escritas, não eram mais o bastante. Para alguns, a segurança de conversar com “a pessoa certa” só poderia ser atestada através de recursos multimídia como áudios e vídeos.

Logo, receber um material audiovisual de uma pessoa seria a prova necessária para que qualquer sombra de dúvida sobre a identidade fosse varrida para longe. Seria. Se não fosse uma novidade: o deepfake.

O deepfake consiste em uma técnica altamente avançada de manipulação digital. Esse processo complexo, que aos poucos – infelizmente – está se popularizando, consiste de pegar um vídeo qualquer e trocar o rosto do indivíduo registrado por outro, a partir de uma simples fotografia. Em resumo, é possível colocar uma foto sobre um vídeo e a tecnologia deepfake edita as filmagens dando vida àquela imagem estática. Ou seja, é como se a foto em questão virasse uma máscara e fosse colocada sobre qualquer personagem de um vídeo, sincronizando os movimentos da cabeça, dos lábios e dos olhos com uma perfeição assustadora.

Muitas celebridades de Hollywood têm sido vítimas do deepfake. Elas têm seus rostos inseridos nos corpos de atrizes pornográficas em cenas “impróprias”. A violência que essas mulheres sofrem trazem danos à sua imagem e também, evidentemente, danos psicológicos. Dentre as atrizes que padecem com o mau uso da tecnologia, destacam-se Emma Watson, Gal Gadot, Jessica Alba e Meghan Markle.

Se antes, ao vermos uma fotografia, poderíamos duvidar de sua originalidade, pensando se ela estaria ou não retocada no Photoshop, agora teremos que ter esse mesmo crivo para os vídeos. Em épocas de eleições, inclusive, o deepfake pode ser um perigoso complemento para tentar validar ideias mentirosas no universo das fake news. Tentemos imaginar, num futuro próximo, as cenas lamentáveis de candidatos em vídeos agredindo crianças, animais ou cometendo outras transgressões e, como consequência, perdendo milhões de votos, mesmo sem jamais terem realizado tais ações.

É um futuro trágico onde infelizmente não se poderá acreditar no que lê, ouve ou vê.

Então, depois disso tudo, percebemos que na internet realmente não se pode saber se está falando com um homem, uma mulher ou um cachorro. No entanto, sob uma ótica mais “simplória”, isso importa mesmo? Talvez, seja o caso de nem mesmo você ser quem acha que é.