Por Luísa Molina/Le monde diplomatique Brasil

Este artigo analisa a conjuntura política brasileira do ponto de vista das terras indígenas, mostrando como a intensificação do ataque aos direitos dos índios está ligada a um processo mais amplo de ofensivas que se deram tanto nas gestões anteriores do Executivo Federal como nos âmbitos do Legislativo e do Judiciário. Intimamente ligadas a políticas etnocidas, genocidas e ecocidas – como aquelas que visam favorecer o setor elétrico, o de mineração e o de construção civil (em detrimento dos modos de vida e das garantias constitucionais de populações minoritárias).

Estes são tempos de vertigem. Desde que Michel Temer assumiu a Presidência, sucessivos eventos têm apontado para o recrudescimento da ofensiva contra os povos indígenas e para um retrocesso sem precedentes na garantia dos direitos territoriais desses povos. A aliança entre Temer e a bancada ruralista, selada assim que se consolidou o impeachment de Dilma Rousseff, é um desses eventos. Não à toa, quem hoje comanda o Ministério da Justiça (a quem a Fundação Nacional do Índio é subordinada) é Osmar Serraglio (PMDB), um dos maiores nomes da investida parlamentar contra os direitos indígenas na última década. Não se trata de exagero; poucos dias depois de assumir a pasta, o ministro declarou sem pudor algum, a respeito da paralização de demarcações de Terras Indígenas (TIs), que “terra não enche barriga”. Relator da PEC 215/2000 – que, na prática, busca transferir para o Congresso as decisões concernentes a demarcações de TIs –, Serraglio foi investigado em 2014 por possível envolvimento em invasão de TIs em Mato Grosso e interferências na tramitação dessa matéria na Câmara. E na última semana, o ministro tem figurado nos noticiários como personagem de destaque da “Operação Carne Fraca”, que mira empresas como a JBS, principal doadora da campanha de Serraglio para a Câmara Federal.

Outro evento é o vazamento da minuta de um decreto presidencial – voltado para a regulamentação dos processos de demarcação de TIs no país – que reúne propostas perniciosas no que diz respeito à garantia dos direitos territoriais indígenas. De braços dados com esse decreto está uma portaria do Ministério da Justiça, já publicada, que se não ressuscita exatamente, evoca o espírito e atualiza o propósito de medidas tomadas durante o período militar em relação aos processos administrativos de demarcações. Aliás, o autor dessa portaria, Alexandre de Morais, tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) na próxima quarta-feira (22) – o que insere novas preocupações no cenário político já tão pavoroso. Basta ter em mente os problemas próprios da atuação do STF em relação aos direitos territoriais indígenas, ou lembrar o histórico do alinhamento entre Morais e a bancada ruralista, além da evidente postura anti-indígena e de defesa da propriedade, marcas da atuação pública do ministro [1].

Este artigo analisa a conjuntura política brasileira do ponto de vista das TIs, mostrando como a intensificação do ataque aos direitos dos índios está ligada a um processo mais amplo de ofensivas que se deram tanto nas gestões anteriores do Executivo Federal como nos âmbitos do Legislativo e do Judiciário. Intimamente ligadas a políticas etnocidas, genocidas e ecocidas – como aquelas que visam favorecer o setor elétrico, o de mineração e o de construção civil (em detrimento dos modos de vida e das garantias constitucionais de populações minoritárias) –, essas ofensivas têm consequências diretas no aumento da violência contra os povos indígenas. Após discutir os esforços de cerceamento dos direitos indígenas e de desmonte da política indigenista por Michel Temer, a presente análise se volta para o histórico de alianças entre o governo brasileiro e setores hegemônicos (como os citados acima), tratando também da preeminência do BRICS na economia brasileira – com destaque para a China e a sua inserção na Amazônia –, e para a confluência entre a despotencialização da Funai e os esforços de flexibilização das leis ambientais no país.

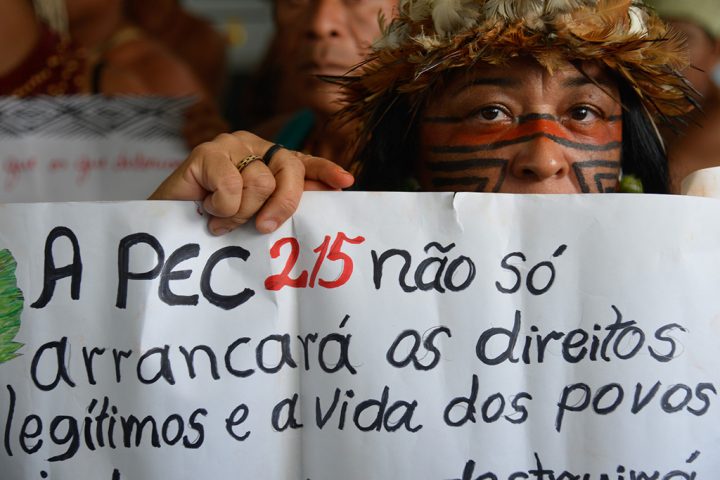

Índios fazem protesto na comissão especial para tratar da PEC 215/00 que transfere ao Congresso decisão final sobre a demarcação de terras indígenas no Brasil Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Em cheque, o direito de viver

“Pelo direito de viver!”, exclama a “Nota Pública” da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), ao concluir a denúncia da decisão do “governo ilegítimo de Michel Temer” de substituir por novas disposições normativas o Decreto Nº 1775 de 8 de janeiro de 1996 – regulador dos processos administrativos de demarcação de TIs. Em 12 de dezembro de 2016 uma minuta de decreto “vazou” da Presidência da República para a imprensa nacional, revelando o “absurdo sem precedentes” (conforme classificou o Instituto Socioambiental) de sua proposta. Pretende-se, com ela, adotar de vez a controversa tese do “marco temporal”, segundo a qual só teriam direito às suas terras os índios que nelas se encontravam em 05 de outubro de 1988. Além disso, a proposta segue o intuito de tirar da Funai a prerrogativa quanto às demarcações e de inserir a possibilidade de processos de regularização de TIs em curso serem contestadas em outros momentos, além daquele já previsto pelo Decreto Nº 1775. Não fosse isso suficiente, a minuta de Temer ainda introduz a possibilidade formal de revisar limites de TIs ainda não registradas, ou mesmo de eventualmente retirar dos índios (por pagamento, por exemplo) terras ainda não regularizadas.

No mesmo espírito, o Ministério da Justiça (MJ) publicou em 20 de janeiro a Portaria MJ nº 80/2017 – revogando outra, editada poucos dias antes, cujo teor despertou tamanha reação, que o MJ se viu obrigado a rever alguns dos seus pontos, embora tenha mantido fundamentalmente a sua proposta com a Portaria 80/2017. Entre outras coisas, essa norma determina a submissão dos processos de regularização de Terras Indígenas a uma instância específica, subordinada ao MJ: o Grupo Técnico Especializado (GTE), que segue os princípios do famoso “Grupão”, figura central nas demarcações durante a década de 1980. Além de tirar da Funai o poder sobre a regularização de TIs, o Grupão submetia esses processos a interesses geralmente contrários aos dos índios. O propósito declarado dessa mudança é a “redução de conflitos” em torno dos processos de regularização fundiária, declarou Michel Temer, evidenciando que para o seu governo, o conflito está centrado na própria garantia constitucional da demarcação de TIs, e não na expropriação histórica dessas terras etc.

E isso não é tudo. No mesmo dia do vazamento da minuta, o MJ anunciou o nome de um pastor evangélico vinculado ao Partido Social Cristão (PSC) para a presidência da Funai, então ocupada interinamente. O anúncio aconteceu menos de 24h depois de Temer tomar conhecimento do atraso ou mesmo de casos de paralisação de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) por conta de demarcações de TIs ainda em curso. Além disso, no mesmo 12 de dezembro foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) a nomeação de um general do exército (também vinculado ao PSC) para o cargo de Diretor de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável da Funai – instância que cuida, por exemplo, do licenciamento ambiental dentro do órgão indigenista.

Há desde 2015, aliás, investidas graves contra o licenciamento ambiental, em proposições legislativas [2] duramente criticadas por especialistas. Seguindo nitidamente o intuito de reduzir ao máximo os procedimentos requeridos para emitirem-se licenças, essas proposições levariam o já precário processo de licenciamento ao fim. As mudanças previstas por elas inviabilizariam os estudos necessários para esse processo – reduzindo, inclusive, as etapas de consulta às populações impactadas, um “componente” das avaliações de impacto particularmente indigesto para os paladares nada democráticos dos “empreendedores” e de seus parceiros dentro e fora do governo. Tampouco é novidade o suposto empecilho que a regularização de TIs apresenta a obras como as do PAC: basta lembrar que a portaria interministerial nº. 419/2011 (mantida em 2015, na figura da Portaria Interministerial nº 060) estabelece, entre outras coisas, que serão estritamente consideradas para fins de licenciamento ambiental apenas as TIs e as áreas quilombolas que tiveram os seus estudos publicados no DOU [3].

É importante lembrar que não foi com o governo de Michel Temer que começou a tomar contornos de genocídio a ofensiva mais recente sobre os povos indígenas e suas terras, na qual os três poderes da República estão implicados. Até então havia (como ainda há) uma assombrosa gama de proposições legislativas atacando por múltiplas frentes as TIs (cf. Bonilla & Capiberibe, 2013). Ligadas ao coletivo parlamentar que ficou conhecido como “Bancada BBB” (Boi, Bíblia e Bala), essas proposições espelham o paulatino fortalecimento de determinados setores na economia e na política institucional brasileira, cujos interesses são diametralmente opostos aos dos índios (para dizer o mínimo). Houve também um indiscutível comprometimento dos governos de Lula e Dilma com o empresariado (como ainda veremos), com o agronegócio e com as políticas de exploração predatória do solo, do subsolo e dos rios. Em decorrência desse comprometimento, houve, por exemplo, um declínio notável no número de homologações de TIs na gestão de Dilma – acentuando uma tendência que já se revelava preocupante pelo menos desde o início dos anos 2000 (cf. Socioambiental, 2016). E há, em todas as instâncias, juízes dispostos a ecoar os interesses de pretensos proprietários de terras ou demais interessados na sistemática expulsão de comunidades indígenas de seus territórios tradicionais, por exemplo.

Há uma conhecida ligação entre a diminuição de homologações e a morosidade dos processos de regularização fundiária de TIs, de um lado, e o aumento da violência contra populações indígenas em todo país, de outro. Alguns dados recentes acerca desse segundo ponto podem nos ajudar a vislumbrar a dimensão do que as alterações previstas para os já problemáticos processos de demarcação de TIs projetam para o futuro. Segundo o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), só em Mato Grosso do Sul foram registrados, entre os anos 2000 e 2015, 752 casos de suicídio de índios (especialmente entre os Kaiowá e Guarani). Baseando-se em dados oficiais da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) e do Distrito Sanitário Especial Indígena do Mato Grosso do Sul (Dsei-MS), o relatório Violência contra os povos indígenas no Brasil: dados de 2015 mostra que naquele ano houve 137 assassinatos de indígenas em todo o país – sendo 36 deles em Mato Grosso do Sul.

Ainda não há informações específicas sobre violência contra indígenas em 2016, mas já se sabe que este foi o mais violento dos últimos 13 anos para as populações do campo. É o que informa um levantamentorealizado pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), que periodicamente apresenta dados relativos a conflitos agrários em todo o país. Só em 2016 esses conflitos redundaram em 60 assassinatos (11 a mais do que no ano anterior) – que se deram, majoritariamente, na região Norte do país. Um caso que especialmente impactante ocorreu em Rondônia, em junho: Nilce Magalhães, militante do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), foi encontrada amarrada a uma pedra, no lago da Usina Hidrelétrica de Jirau. Esse cenário foi também discutido pela relatora da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre os direitos dos povos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, durante a sua visita ao Brasil, em março de 2016. Em seu relatório, Tauli-Corpuz destaca, entre outros pontos, as propostas legislativas mencionadas anteriormente aqui, as restrições aos direitos territoriais indígenas decorrentes de uma interpretação equivocada dos artigos 231 e 232 da Constituição Federal (CF) de 1988 que redundou na já mencionada tese do “marco temporal”, e os danos promovidos por megaprojetos como as usinas hidrelétricas nos rios Xingu e Tapajós.

Índios que participam do Acampamento Terra Livre (ATL) fazem manifestação em frente ao STF. O ato tem como objetivo defender o efetivo respeito aos direitos indígenas. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil.

Interesse nacional?

A promoção do “crescimento econômico” foi o lema bradado pelos governos de Lula da Silva e Dilma Rousseff. Entre as suas principais bandeiras está o PAC: uma estratégia na qual os investimentos privados recebem aporte financeiro do Estado. Além disso, toda a sorte de estímulos estatais é dada aos ditos “empreendedores” – como, por exemplo, concessões para que as empresas envolvidas nas obras de infraestrutura do Programa (estradas, hidrelétricas etc.) as explorassem economicamente, uma vez concluídas e em operação. Foi identificado pelo Cimi um total de 519 “empreendimentos” impactando 437 TIs e 204 povos – o que, segundo avaliação do Cimi, ainda não corresponde à totalidade (Feitosa & Brighenti, 2014:9). Vale destacar que o setor de energia – responsável por 267 “empreendimentos” (pequenas centrais hidrelétricas, usinas, linhas de transmissão e termoelétricas) – é o que mais afeta as TIs (Libardi, 2016:10; cf. Verdum, 2015a, 2015b).

Na primeira eleição de Dilma Rousseff, a noção de que as obras do PAC atendiam o que havia de mais urgente no “interesse nacional” ganhou ainda mais força. Difundindo-se ao longo de toda a gestão de Rousseff na Presidência, os discursos em torno dessa noção agiram com especial força no caso das hidrelétricas, então colocadas como contraponto às lutas dos povos amazônicos contra as barragens. Tudo se passa como se os projetos governamentais de aproveitamento hidrelétrico e os projetos indígenas de vida fossem comensuráveis; e, nesse sentido, a racionalidade estatal supõe razoável sacrificar os projetos indígenas no altar do “interesse nacional”.[4] Verena Glass oferece uma síntese perspicaz desse modo de atuação do Estado-nação brasileiro:

…quando é o Estado que altera marcos legais ou precariza direitos – seja via Código Florestal, Código de Mineração, restrição à demarcação dos territórios de populações tradicionais, desafetação de unidades de conservação, etc., seja via desapropriações compulsórias, intervenções da Advocacia Geral da União em procedimentos judiciais que defendem populações violadas, Suspensões de Segurança, etc. -; quando é o Estado que financia a incursão dos “setores produtivos” sobre os territórios tradicionais (via BNDES ou contratos, convênios e acordos com investidores estrangeiros); quando é o Estado que subdivide o país entre sujeitos colonizadores e sujeitos colonizáveis; e quando, para lograr os projetos desenvolvimentistas, o Estado subverte, converte, alicia, amedronta ou reprime em nome do “bem maior”, as resistências nos territórios enfrentam uma multiplicidade de ofensivas comumente mais letais do que as advindas dos setores privados, e que exigem graus organizativos muitas vezes superiores às disponíveis (Glass, 2015:43. Ênfases acrescentadas).

Ainda segundo essa racionalidade, uma vez que os direitos indígenas garantidos pela CF de 1988 e pelas normas internacionais estariam subordinados aos interesses dos setores hegemônicos da economia nacional, restaria aos índios e demais “impactados” por megaprojetos, apostar em planos de mitigação (Verdum, 2012). Ora, basta atentar para o que se passou no contexto da UHE Belo Monte – uma tragédia anunciada que se tornou o grande fato consumado de nosso tempo, marca indelével na história e, principalmente, na vida de tantos – para se ter ideia do quão destruidora[5] é essa suposta saída, do quão evidente é o seu caráter não de opção, mas de condenação.

Os donos do país

Voltando à assimétrica encruzilhada na qual se confrontam – grosso modo – grandes obras e Terras Indígenas, vê-se como nas primeiras convergem os projetos de poder de determinados partidos políticos (desdobrados em planos de crescimento, por sua vez revestidos do discurso do “interesse nacional”) com cálculos, metas e projeções de lucro de empresas nacionais e estrangeiras, multi e transnacionais. A pressão que essa convergência exerce sobre a já frágil legislação ambiental brasileira é imensurável. Um exemplo revelador desse ponto é a posição de empresários chineses perante o processo de licenciamento. Durante uma reunião com representantes do governo brasileiro, realizada em dezembro de 2015 e narrada por umareportagem jornalística, esses empresários teriam ficado perplexos ao se defrontarem com as etapas prévias à emissão de licenças: para eles, bastava saber quanto custava a autorização para se colocar em leilão um megaprojeto hidrelétrico para um rio amazônico.

Possuindo mais da metade das hidrelétricas do mundo, a China treinou bem as suas empresas na competição pela construção desse tipo de projeto; e no momento de expansão no qual se encontram hoje, a Amazônia figura entre os seus principais focos de interesse. Em uma reportagem intitulada “Quem são os chineses de olho na Amazônia”, Piero Locatelli (2016) mostra como convergiram, de um lado, o contexto de derrocada das empresas brasileiras por conta da Operação Lava Jato (ligando-se à desvalorização do Real e os altos preços do crédito no país) e, de outro, o intuito das empresas chinesas de aumentar a sua atuação no Brasil[6]. Assim, ficaram na mira dos chineses megaprojetos como o da usina São Luiz do Tapajós, que já em 2014 foi objeto de um “acordo estratégico” entre a estatal brasileira Furnas e a chinesa Three Gorgees – responsável pela usina de Três Gargantas, a maior do mundo em potência instalada. Com o “licenciamento ambiental mais polêmico desde Belo Monte” (Locatelli, 2016:1), São Luiz do Tapajós integra um grande complexo hidrelétrico de 43 grandes barragens e “impacta” (para usar um termo corrente, mas insuficiente) diretamente as comunidades indígenas e ribeirinhas que habitam as margens do rio. [7]

Representantes de tribos indígenas participam de Sessão Solene em Homenagem aos Povos Indígenas na Câmara dos Deputados. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Camila Moreno (2015:71) mostra como a participação de empresas chinesas nos projetos de geração e transmissão de energia – a exemplo da sua inserção na transmissão em Belo Monte, ou da sua participação na construção e operação da usina São Manoel (MT) – “consolida o início de um novo ciclo do setor elétrico brasileiro” (:72). A China passou a ter “participação privilegiada e estratégica nos planos dos grandes grupos econômicos para ocupação territorial do Brasil e exploração dos recursos naturais”, diz ainda Moreno. E a autora destaca: firma-se, com isso, a incorporação do chamado “Arco Norte” como fronteira, marcando “um outro patamar de inserção da China no tecido econômico nacional” e sinalizando “sua entrada definitiva na região amazônica” (:73). Sendo a “principal aposta logística do agronegócio brasileiro para a próxima década” (:ibid.) por permitir o escoamento de grãos sem passar pelos eixos Sul-Sudeste, o “Arco Norte” – que abarca os estados de Rondônia, Amazonas, Amapá, Pará, seguindo até o Maranhão – figura como elemento de destaque para a caracterização de São Luiz do Tapajós, por exemplo, como projeto prioritário para o governo, tendo em vista que junto com as represas estão previstas hidrovias para o transporte de grãos (cf. Fearnside, 2016).

Tendo como objetivo baratear os custos de exportação para os mercados europeus e asiáticos, essas obras passam a ter grande relevância nas negociações entre o Brasil e os demais países do bloco econômico e político BRICS (Rússia, Índia, China e África do Sul), explica Verena Glass (2015:37). Com efeito, os países desse grupo estão entre os principais importadores das commodities que caracterizam hoje a “reprimarização da economia nacional” – processo no qual agronegócio e a mineração figuram como “grandes provedores do PIB” (id.:43). Além dos planos de hidrovias, a exploração minerária anda também de braços dados com projetos de Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) – uma vez que a energia gerada pelos AHEs supriria, com baixos custos, as demandas da mineração. Uma rápida passagem pelo imbróglio em torno da mineradora canadense Belo Sun, na região da UHE Belo Monte, permite compreender aspectos desse problema. E no caso do Tapajós (a maior província aurífera do Brasil e uma das maiores do mundo) essa convergência já é largamente notada, e também se expressa no interesse das estatais chinesas na região (Alarcon et. al., 2016b: 73, Moreno, 2015:81). Isso posto, deve-se somar ao já complexo quadro da conjuntura na qual estão inseridas as lutas indígenas as propostas de mudança para o Código de Mineração, em discussão no Congresso Federal. Além disso, note-se que com a atuação sinérgica entre mineração e produção de energia, são impostas pretensas necessidades de infraestrutura e multiplica-se a presença de empresas, a migrações massivas de trabalhadores e todos os efeitos socioeconômicos e ambientais que daí decorrem.

Em 2015 foi publicado o relatório final de um estudo intitulado Quem são os proprietários das hidrelétricas na Amazônia (Mais Democracia, 2015), que integra um levantamento mais amplo acerca da atuação conjunta de empresas públicas e privadas, e do governo brasileiro de maneira mais ampla, expondo as relações entre setores proeminentes da economia nacional (como o agronegócio, a construção civil, a mineração e a produção de energia elétrica) e a política institucional brasileira. Tomando como objeto as cinco principais hidrelétricas em construção no país – Santo Antônio e Jirau (no rio Madeira), Estreito (na bacia do rio Tocantins), Belo Monte (na bacia do rio Xingu) e Teles Pires (na bacia do rio Teles Pires) –, a pesquisa mostra como os setores de produção de energia, de mineração e de construção civil formam um complexo voltado para acumulação de recursos e capital.

O “Complexo Mínero-Energético-Financeiro” (ou MEFC, segundo a sua sigla em inglês), age em estreito alinhamento com o governo brasileiro (Mais Democracia, 2015:6). Este, ao atuar ao mesmo tempo como financiador e regulador/facilitador desses projetos, é entendido no estudo como um “parceiro-cimento”: uma caracterização que se torna ainda mais evidente quando é considerada a proeminência do BNDES no financiamento desses grandes “empreendimentos” (id.:27-30; Cf. Rojas et. al., 2016), e quando se analisa a contínua flexibilização das leis ambientais (Mais Democracia, 2015:25) e a participação do Estado nos consórcios construtores das hidrelétricas (id.:26). O estudo mostra ainda que as corporações ligadas à produção de energia, à mineração e à construção civil têm atuado conjuntamente para pressionar o governo, investindo em setores específicos, como o energético, e participando de forma central na expansão econômica brasileira no último século – como fizeram as empresas de construção civil (id.: ibid.). Não à toa, as empreiteiras que ocuparam os noticiários nacionais e internacionais ao longo de 2016, no contexto da Operação Lava Jato, são as mesmas que detêm o maior controle sobre as usinas estudadas, em consequência dos seus massivos investimentos nelas.

Luísa Molina é doutoranda em antropologia social na Universidade de Brasília, onde defendeu recentemente a dissertação de mestrado intitulada “Terra, luta, vida: autodemarcações indígenas e afirmação da diferença”. Sua pesquisa está voltada para algumas formas de ação política entre povos indígenas no Brasil e para uma leitura dos projetos de barramentos de rios amazônicos do ponto de vista dos conceitos de etnocídio e genocídio. Junto ao Laboratório de Antropologias da T/terra, do qual faz parte, Luísa busca explorar as possibilidades de uma antropologia aliada às lutas e resistências dos povos indígenas hoje.

[1] Ver “Dono de sítios, Alexandre de Moraes alinha-se com ruralistas”, de Alceu Castilho, em http://outraspalavras.net/deolhonosruralistas/2017/02/07/dono-de-sitios-alexandre-de-moraes-alinha-se-com-ruralistas/. Acesso em 20/03/2017.

[2] Sobre cada uma das propostas que tramitam no Congresso Federal a respeito do licenciamento ambiental (proposta de Emenda Constitucional 65/2012 e o Projeto de Lei do Senado 654/2015 e PL 3729/2004), ver, por exemplo: “A PEC 65/2012 representa 30 anos de retrocesso na legislação ambiental” (Disponível em < http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/a-pec-652012-representa-30-anos-de-retrocesso-na-legislacao-ambiental/>, acesso em 30/01/2017); “Senado pode desmontar licenciamento ambiental” (Em < http://www.redebrasilatual.com.br/revistas/118/licenca-para-tratorar-6071.html>, acesso em 30/01/2017) e “Câmara quer afrouxar Licenciamento Ambiental” (em: < http://www.ihu.unisinos.br/563363-camara-quer-afrouxar-licenciamento-ambiental>, acesso em 30¹01/2017).

[3] Vale notar que meses antes da primeira edição desse instrumento foram divulgados os resultados do levantamento “PAC 2 e as Terras Indígenas – Geração”, voltado para possíveis impactos de aproveitamentos hidrelétricos em TIs (Libardi, 2016:15). Realizada pela Funai, essa pesquisa aponta doze casos de “interferência” desses empreendimentos só na região Norte – sinalizando, no caso das terras munduruku ainda em processo de identificação, que os estudos de licenciamento poderiam encontrar “problemas” do ponto de vista dos seus “componentes indígenas” (id.:13).

[4] Ver Alarcon et. al. (2016b) para uma análise do discurso oficial, reproduzido pela imprensa, no caso do complexo hidrelétrico projetado para o rio Tapajós e da resistência da população local.

[5] A esse respeito, ver a Ação civil pública com pedido de liminar em face de União, Norte Energia S/A, Fundação Nacional do Índio e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Inquérito Civil PRM/ATM 1.23.003.000045/2013-27; Inquérito Civil PRM/ATM 1.23.003.000431/2011-57; Inquérito Civil PRM/ATM 1.23.003.000047/20014-05; Inquérito Civil PRM/ATM 1.23.003.000126/2012-46.

[6] Verena Glass mostra que entre 2005 e 2014, a aplicação feita por empresas chinesas no Brasil ultrapassou a ordem de US$ 31 bilhões – “com destaque para projetos de energia (eletricidade e petróleo), mineração e transporte” (2015:37).

[7] Para uma análise das múltiplas e complexas questões implicadas nesse projeto hidrelétrico, recomendo a leitura integral do recém-publicado “Ocekadi: hidrelétricas, conflitos socioambientais e resistência na Bacia do Tapajós” (Alarcon et. al., 2016).