Quarant’anni di pena di morte negli Usa hanno dimostrato che la “razza” dei condannati a morte (e ancor più quella delle vittime di omicidio) ha fatto spesso la differenza. Quando un nero uccide un bianco, le probabilità che venga emessa una condanna alla pena capitale sono assai maggiori rispetto al caso opposto.

Abbiamo assistito a comportamenti della pubblica accusa intrisi di pregiudizio razziale, a giurie “all-white” (poi dichiarate illegali) da cui venivano automaticamente esclusi i giurati afro-americani perché inclini a solidarizzare con l’imputato, a difese del tutto inadeguate soprattutto se l’imputato era povero e nero.

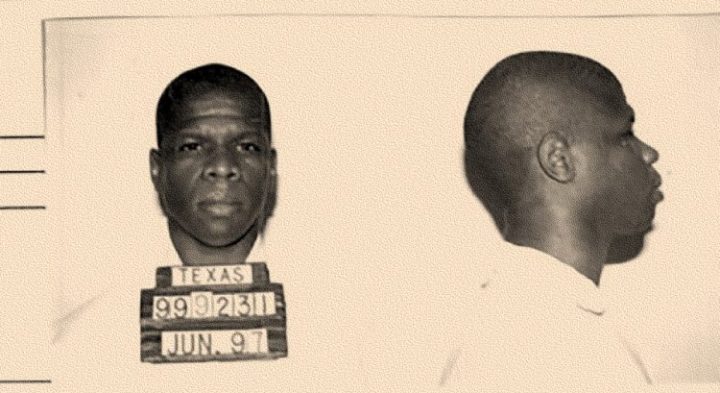

Ma nel processo che determinò nel 1996 in Texas la condanna di Duane Buck per un duplice omicidio commesso l’anno prima, successe ancora di più: che la giuria si pronunciasse a favore della pena di morte dopo aver ascoltato le parole di un… testimone della difesa!

Questi incentrò il suo intervento sulla razza di Buck, sostenendo che l’imputato meritava di essere condannato a morte a causa del colore della sua pelle. In quanto nero Buck avrebbe potuto costituire un pericolo ancora maggiore per la società, aggiunse. In altre parole, essendo nero avrebbe ucciso ancora.

Il 22 febbraio la Corte suprema ha finalmente dato ragione a Buck: condanna annullata e si riparte con un nuovo processo.