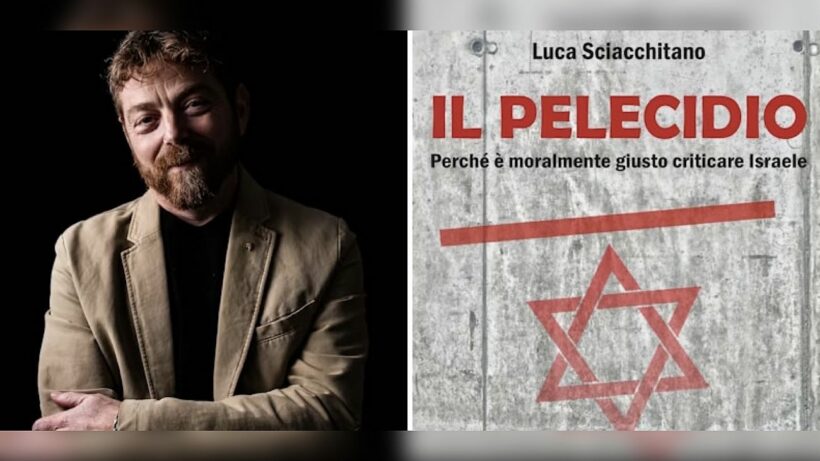

Da oggi inauguriamo la rubrica “Contro il Pelecidio” che consiste nella pubblicazione, una volta a settimana, di una mini-intervista allo scrittore Luca Sciacchitano sui temi del suo ultimo interessantissimo saggio intitolato “Pelecidio, perchè è moralmente giusto criticare Israele” – edito da Multimage La casa editrice dei diritti umani – che senza filtri, con cognizione di causa ed una certa parresia, mette sotto accusa quello che è il colonialismo israeliano, il sionismo, l’occupazione belligerante di Israele in terre palestinese, i crimini di guerra, il terrificante sistema d’apartheid razzista e il “genocidio incrementale” messo in atto da ormai più di 70 anni, svelando apertamente le strategie colpevolizzanti della hasbara israeliana e della strumentalizzazione sionista della Shoah. Per volere dell’autore, riporteremo sempre il link delle prime 50 pagine in pdf in modo che i contenuti siano il più possibile fruibili al pubblico: https://www.first-web.it/pelecidio1-50.pdf

Partiamo con una domanda che suona ovvia quanto fondamentale. Qual è la differenza tra antisemitismo, antigiudaismo e antisionismo? Come nasce il sionismo?

I tre termini, benché tutti afferenti al medesimo campo semantico, hanno significati e utilizzi marcatamente diversi. Partiamo dal più antico, ovvero l’antigiudaismo: avversione per gli ebrei su base religiosa. Lo stigma ha trovato piena applicazione nel medioevo europeo, quando tutto il sentire sociale era fortemente permeato da una religiosità totalizzante; dall’arte all’architettura, dai valori taciti a quelli legislativi, ogni forma del sociale era impregnata da questa rugiada religiosa che tutto imbeveva. L’ovvio corollario era che tutto ciò che si discostava da quei valori veniva visto con sospetto, se non addirittura con ostilità.

Occorre qui specificare che lo stigma religioso, e le relative persecuzioni, non furono appannaggio esclusivo del popolo ebraico, come taluni tendono in malafede a rimarcare, bensì distribuito addosso a chiunque risultasse “eretico” o “miscredente”.

Leggendarie sono le fila di ottomani impalati sui Carpazi o gli eretici dolciniani finiti al rogo. Ma evitando di divagare sulle atrocità della religione cattolica, e ritornando alla nostra questione lessicale, il periodo di riferimento a cui possiamo puntellarci quando parliamo di antigiudaismo è fondamentalmente quello medievale, sfumando poi verso un antisemitismo tacito tra il ‘500 e il ‘600, quando la società europea si avviò verso un allentamento della cappa religiosa con margini di tolleranza e integrazione sempre più elastici.

Di “antisemitismo” vero e proprio si inizierà a parlare verso la fine dell’800 quando il termine viene utilizzato per la prima volta in un articolo a firma del giornalista Wilhelm Marr. Qui la semantica non si indirizzava più a un’avversione su base religiosa ma verso una di base etno-sociale (razziale, per usare una terminologia coeva). Il perché di questo astio verso il popolo ebraico è stato oggetto di diverse disamine tra cui quella decisamente approfondita fatta da Hannah Arendt nella prima parte del suo saggio “Le Origini del Totalitarismo”.

Per riassumere all’osso le motivazioni alla base dell’antisemitismo del ‘900 possiamo citare le due concause predominanti: l’ascesa dei nazionalismi e la ricchezza privilegiale degli ebrei.

Il XIX secolo era stato infatti un vivace periodo di unificazioni nazionali con relativa diffusione di idee nazionalistiche estremamente competitive. Nazioni pesantemente armate sognavano il dominio sul globo terracqueo, ritrovandosi il non banale problema di dover gestire la “questione ebraica”: un popolo senza nazione dentro un mondo di nazionalismi.

Anzi, problema nel problema, proprio in virtù dei contatti inter-nazionali che gli ebrei tenevano fra di loro il clima di sospetto aumentava. In una Germania che si preparava ad entrare in guerra con la Francia, quanta preoccupazione potevano destare dei residenti (non sentiti parte della nazione) che scambiavano regolari contatti con i loro amici ebrei francesi? Cosa si dicevano? Quanto rivelavano di quello che vedevano? In definitiva, quanto c’era da preoccuparsi?

A questo si aggiunga la seconda variabile della nostra formula: la ricchezza privilegiale che aveva avuto genesi nel medioevo.

Nel secondo Duecento, per via di alcune restrizioni evangeliche che si applicavano ai soli cristiani (Luca 6,35), agli ebrei era stato concesso di poter esercitare l’attività creditizia e il prestito di denaro dietro interesse. Essendo una delle poche attività commerciali permesse loro, molti ebrei ci si ritrovarono costretti dentro. Da lì, il passaggio successivo fu quello di entrare a corte come finanziatori delle Signorie, i cosiddetti “ebrei di corte” riuscirono ovviamente a ottenere tutta una serie di privilegi nati dalla vicinanza e dal favore della nobiltà da loro finanziata. Tali privilegi, a poco a poco, si estesero anche ai “cugini” meno abbienti, creando un diffuso astio nella popolazione non ebrea che da tale sistema privilegiale risultava esclusa.

Arrivò la Rivoluzione Francese e il mondo cambiò. Le piccole corti erano destinate a soccombere o a essere inglobate in livelli di potere sempre più titanici.

Nel mondo dei nuovi stati sovrani la capacità di finanziamento degli ebrei di corte risultò non più sufficiente. Gli stati nazionali avevano nel frattempo trovato la maniera di autofinanziarsi facendo, nei fatti, decadere l’utilità dell’ebreo di corte. Rimasto senza più protezione, con la sua invidiabile ricchezza e i tanto disprezzati privilegi, gli ebrei si ritrovarono un po’ nella situazione di chi passeggia con un cerino spento dentro una polveriera. E’ la stessa Hannah Arendt a informarci di come in quel periodo gli ebrei divennero oggetto di “disprezzo universale” in quanto ricchi senza apparente utilità sociale e con sopra le spalle anche il peso di una secolare mancata integrazione nel corpus sociale.

Riassumendo: stranieri, ricchi e dagli antichi e odiati privilegi.

Mancava solo un qualcosa che accendesse il cerino e quel qualcosa fu la crisi economica del ’29 e la rabbia della popolazione tedesca per la povertà diffusasi con la sconfitta della prima guerra mondiale. Quella rabbia trovò un catalizzatore nella propaganda nazionalista e gli ebrei vennero additati come il capo espiatorio per tutti i mali nazionali.

Quello che avvenne in seguito lo conosciamo: una delle pagine più vergognose della storia del ‘900 e il tentativo di sterminio di un popolo.

Il sionismo come si innesta in questo racconto? Il sionismo nasce alla fine del ‘900, ovvero pochi decenni prima dell’ondata di antisemitismo virulento di cui abbiamo accennato sopra. Ma i prodromi di quella sciagura erano già tutti nell’aria e vennero fiutati, tra gli altri, da Theodor Herzl, uno dei padri del sionismo e autore dell’opuscolo “A Jewish State”, dentro cui prospettava la dettagliata creazione di una stato totalmente ebraico in Palestina (sì, Herzl scrive proprio “Palestina”) oppure in Argentina. Per lui non era importante il luogo quanto il progetto.

Ma torniamo alla nostra domanda lessicale di partenza, quando leggiamo dalla stessa penna di Herzl, ebreo e padre fondatore del sionismo, che “la questione degli ebrei non è più né sociale né religiosa (né antisemita, né antigiudaica n.d.r.) […] È una questione nazionale, che può essere risolta solo trasformandola in una questione politica mondiale da discutere e risolvere in consiglio dalle nazioni civili del mondo” (T. Herzl, A Jewish State, 1896)

Quindi una questione politica la cui dottrina prende nome di sionismo (da Sion, antico nome biblico per indicare Gerusalemme). L’antisionismo è quindi, lessicalmente parlando, una critica a quella politica che può prendere varie forme: dalla negazione assoluta al “diritto” a uno stato ebraico, al riconoscimento di uno stato ebraico ma contestandone le modalità attuative secondo argomentazioni più o meno condivisibili, documentabili, argomentabili.

Dunque una critica politica che, se incanalata nell’alveo di un sano dibattito pubblico, è pienamente legittimata nei nostri dettami costituzionali.

Il fatto, però, che sia stato necessario un lungo articolo per spiegare queste ovvie differenza dimostra come, ancora oggi, questo dibattito pubblico si ritrovi inquinato da ignoranza o, più prosaicamente, da malafede. Troppo spesso infatti politica e media hanno provato a sovrapporre l’etichetta antisemita a ogni legittima critica politica (antisionista) per colpevolizzare, tacitare o addirittura infangare l’onorabilità di chi quella critica muovesse.

Ma è la nostra conoscenza, il nostro sapere, a fornirci gli strumenti per disinnescare ogni bias retorico. Una conoscenza che ci permette di restare con la barra del timone fissa e schivare tutti gli scogli retorici di chi ha indicibili interessi economici nel taschino della giacca e, per preservarli, tenta inutilmente di giocarsi la vecchia e logora carta dell’antisemitismo eterno.