Si può insegnare la pace? Si può immaginare un’ora di pace alla stessa stregua delle ore di Italiano, Matematica, o della tanto vociferata ora di empatia?

La casa naturale di un’eventuale possibile educazione alla pace dovrebbe essere una disciplina come l’Educazione Civica, per la quale oggi, nella scuola italiana, non c’è un tempo proprio ma un monte ore a cui ottemperare all’interno di tutte le discipline previste dal curricolo.

Un insegnamento/apprendimento che, a partire dall’operato di chi insegna, preveda la condivisione delle scelte di contenuti e la responsabilità valutativa potrebbe essere già un punto di partenza interessante per fare della scuola un laboratorio di pace.

Peccato che nelle nuove Linee guida dell’Educazione civica, alla lettera P corrisponda piuttosto la parola patria, con il richiamo al senso di appartenenza ad una comunità nazionale che la definisce nel suo territorio all’interno dei suoi confini.

E dire che nella scuola italiana, almeno in quella che muove dagli anni settanta, a memoria di chi scrive che allora la frequentava negli anni della sua formazione, il sogno era quello di un’Europa Unita dei popoli senza confini. Nel tempo dell’assenza di guerra, ancora memori dell’orrore dell’ultima, la pace non era messa in discussione come valore fondamentale del vivere civile e si guardava con fatica, ma anche con sollievo, alle guerre del resto del mondo, perché erano, appunto, di un altro mondo.

Poi il mondo ha bussato alle nostre porte con l’urgenza dei suoi ultimi – ultimi che prima sembrava molto più facile aiutare a casa loro con raccolte di denaro impietosite da mostre fotografiche di bambini affamati – e con gli ultimi scopriamo i confini degli altri, le loro comunità nazionali in esilio, con usi e costumi, tradizioni e culture.

Così la scuola è diventata la scuola dell’accoglienza, dall’integrazione all’inclusione, sbuffando a volte, è vero, per la fatica nuova da affrontare nell’incomprensione delle lingue, ma si è fatta laboratorio di comunità oltre i confini. E anche così la pace era lo sfondo naturale di lezioni colorate con la sua bandiera.

Ma fare la pace costa fatica, necessita di accomodamenti reciproci, di rinunce ad uno specchio di uguali immagini identitarie. La pace disegna confini nuovi in territori vecchi e rinomina le appartenenze. Così la pace come assenza di guerra non basta più, mostrava e mostra tutta la sua fragilità di fronte ai più piccoli e inevitabili conflitti anche a scuola.

Le domande si moltiplicano. Cosa si intende per pace? Come si fa la pace? Oggi, in tempo di guerra, di guerre che bussano ai nostri confini nel terrore della guerra atomica mondiale, di quale pace possiamo e dobbiamo parlare nelle scuole se l’insegnamento dell’Educazione Civica ci limita lo sguardo all’interno dei nostri confini?

Come si possono educare le generazioni future di cittadini e cittadine alla pace mentre nelle scuole si sdogana senza freni la presenza di ciò che nell’immaginario collettivo è sempre stato sinonimo di guerra? Risulta sempre più evidente come non ci sia nessuna volontà politica di educare alla pace, come si voglia costruire un immaginario in cui la guerra diventa necessaria alla pace: così è nelle parole di chi afferma a favore delle telecamere che la pace si può ottenere solo con la vittoria di uno dei belligeranti. Per fare questo con il consenso del popolo sovrano si deve educare al riconoscimento della necessità di rafforzare il sistema militare armato, alla difesa dei confini, a confondere pace e sicurezza.

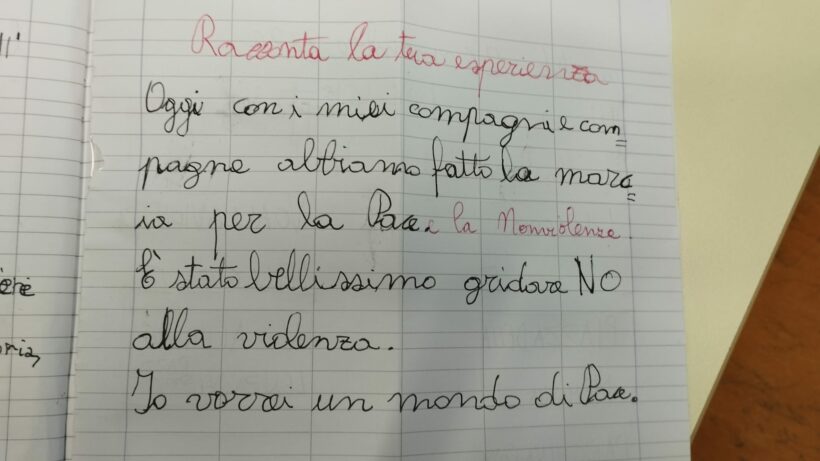

E allora, si può e si deve insegnare la pace? Sembra di no, a meno di farne una materia di studio statistico, un archivio di trattati, tregue, dichiarazioni. Oppure si possono sperimentare insieme, docenti e discenti, percorsi condivisi di una diversa risoluzione dei conflitti, lì dove si presentano. Far echeggiare nelle aule la parola pace accompagnata dalla parola nonviolenza, raccontare dei nonviolenti e delle nonviolente della storia, anche se si chiamano Gandhi e in Parlamento passa una norma soprannominata anti-Gandhi.