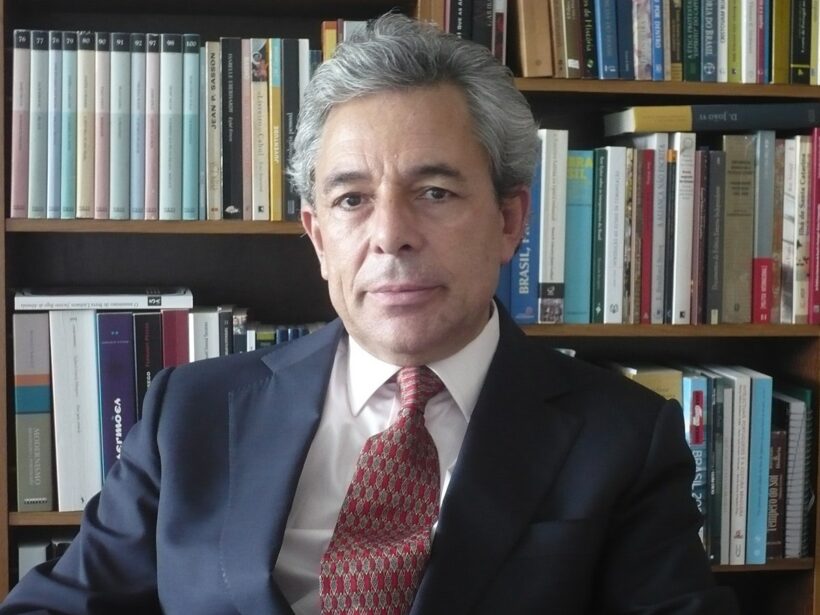

Carlos Fino (*) intervistato per PRESSENZA da Vasco Esteves

Carlos Fino nasce in Portogallo e per quarant’anni è stato inviato radiotelevisivo, corrispondente di guerra, conduttore e consulente di stampa. Ha viaggiato in Europa Orientale, in Medio Oriente e in Brasile. Ha lavorato a Lisbona, Mosca, Bruxelles, Washington e Brasilia. È forse il più noto giornalista portoghese del mondo. È stato un giornalista pluripremiato, ha scritto libri e ha un dottorato in Scienze della Comunicazione. Nel 2022 è tornato in Portogallo per – come lui stesso afferma – “non essere più sotto i riflettori della politica internazionale e del giornalismo e condurre una vita più tranquilla” con la moglie, cercando di vivere la sua “aurea mediocritas” alla vecchia maniera.

Nel 2022, appena giunto in Portogallo, scoppia la guerra in Ucraina e ne rimane profondamente scioccato. Riluttante a intervenire, ora vuole fare un’eccezione e rilasciare questa intervista esclusiva a PRESSENZA sulla sua esperienza in Europa Orientale e sulle possibili conclusioni geopolitiche che questa gli permetterà di trarre.

Questa prima parte dell’intervista riguarda le esperienze di Carlos Fino a Mosca durante il crollo dell’Unione Sovietica e la disgregazione forzata della Jugoslavia. Nella seconda parte, che sarà pubblicata tra pochi giorni, parlerà dell’attuale guerra in Ucraina, dell’Europa Orientale in generale, nonché della deglobalizzazione in corso e del nuovo ordine mondiale emergente.

Mosca

Pressenza: Perseguitato dalla PIDE/DGS (polizia segreta del regime di Salazar-Caetano), nel 1971 Carlos Fino si trova a dover fuggire “a salto” (illegalmente) dal Portogallo alla Francia. All’epoca era rappresentante degli studenti (nel 1968/1969 era membro del consiglio direttivo dell’Associazione Accademica della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Lisbona) e poco dopo aderisce al PCP (Partito Comunista Portoghese), allora ancora clandestino. Fu anche membro del MDP/CDE – Movimento Democratico Portoghese – Commissione Elettorale Democratica, che contestò le “elezioni” controllate del 1969, sfidando le limitazioni imposte dal regime.

Si reca poi a Parigi e da lì a Bruxelles, dove ottiene dalle Nazioni Unite lo status di rifugiato e vivendoci per due anni, lavorando come tranviere e studiando legge all’ULB (Université Libre de Bruxelles”).

Nel 1973, tramite il PCP, si reca in Russia per lavorare come annunciatore a Radio Mosca, che aveva un programma rivolto al Portogallo, captato – insieme a Rádio Portugal Livre in Romania, e Rádio Voz da Liberdade ad Algeri – e seguito clandestinamente dagli oppositori del regime.

Dopo il colpo di stato militare del 25 aprile 1974, che rovesciò il regime dittatoriale di Salazar-Caetano e aprì la strada all’istituzionalizzazione di un regime democratico, Carlos Fino torna in Portogallo alla fine dell’anno, dove segue la Rivoluzione dei Garofani e lavora per un anno come traduttore per l’agenzia di stampa sovietica Novosti, che aveva appena aperto una filiale a Lisbona.

Alla fine del 1975 ritorna a Mosca, questa volta come corrispondente e reporter per EN (l’emittente nazionale portoghese) e successivamente per RTP (Rádio Televisão Portuguesa); rimane nella capitale sovietica fino al 1982, quando torna in Portogallo in seguito a un’aggressione da parte della polizia sovietica.

Tra il 1982 e il 1989 lavora per la RTP a Lisbona come reporter, presentatore e commentatore. Alla fine di quell’anno è nominato corrispondente della televisione pubblica portoghese a Mosca, dove rimane fino al 1995 quando viene trasferito a Bruxelles e, tre anni dopo, a Washington, sempre come corrispondente internazionale della RTP.

Nel corso di più di due decenni (1973-1995), Carlos Fino ha vissuto quindi a Mosca tre volte, per un totale di 12 anni, seguendo come corrispondente e reporter tutte gli eventi più importanti che accadevano in Unione Sovietica, comprese la sua disgregazione e l’emancipazione dei paesi dell’Europa Orientale dietro la cosiddetta “Cortina di Ferro” … Cosa significava per te Mosca allora e cosa significa oggi?

Carlos Fino: Quando andai a Mosca per la prima volta nel novembre del 1973 l’idea che avevo della capitale sovietica, da quel che avevo letto nella propaganda e nell’ignoranza della mia giovinezza, era quella di una specie di Brasilia rossa: una città sviluppata, aperta al futuro, progressista, sede di una potenza che a livello internazionale sfidava apertamente l’egemonia degli USA, il cui ruolo fu poi fortemente offuscato dalla guerra in Vietnam.

Andare in Russia per essere annunciatore di Radio Mosca – che in Portogallo ascoltavo clandestinamente – è stato per me il culmine di un’evoluzione personale segnata dal contatto con la povertà dell’Alentejo (regione nel sud del Portogallo, N.d.R.), dalla lotta per le 8 ore lavorative di cui sono stato testimone da bambino, e l’empatia per gli umiliati e gli offesi derivata dalla dottrina sociale della Chiesa cattolica, in particolare dal Concilio Vaticano II del 1961, quando avevo 13 anni.

Questa impronta cattolica finì per fondersi con l’influenza comunista quando i miei genitori lasciarono l’Alentejo per trasferirsi nella regione di Vila Franca [vicino a Lisbona] per dare ai loro figli un’istruzione superiore, poiché all’epoca nell’Alentejo non esisteva l’università. Il PCP era molto forte e influente nella cintura industriale di Lisbona e, pur senza essere un militante, è in quegli anni che mi sono avvicinato al partito – sia al settore operaio che a quello intellettuale – e mi sono impegnato nel movimento democratico, nella sua espressione a livello legale e semi-legale. L’ingresso alla Facoltà di Giurisprudenza alla fine degli anni Sessanta rafforzò questo legame, culminando nella militanza anche nella clandestinità.

La fuga dalla PIDE [Polizia Segreta] e l’attraversamento del confine nel 1971 consolidò questa situazione, ma segnò anche un limite: costretto a diventare funzionario di partito, dissi di no: non ero disponibile a “indossare l’uniforme”, per dirla come Pires Jorge, il membro del comitato centrale che cercò di reclutarmi.

Nonostante ciò accettai di andare a Mosca alla fine del 1973 per un lavoro che mi era stato offerto e che mi sembrava attraente – essere conduttore radiofonico – e anche perché l’anno scolastico stava finendo e il “piombo” era in vista; mi sembrava una via d’uscita allettante perché avrebbe realizzato una vocazione professionale che già sentivo in me (oltre a Radio Mosca ascoltavo sempre anche la BBC, l’Emissora Nacional e la RTP, ed ero affascinato dai conduttori) e perché sarebbe stata un’esperienza che mi avrebbe arricchito sia umanamente che professionalmente. Inoltre non c’erano ancora presagi del 25 aprile (1974, fine della dittatura, N.d.R.): anzi, l’opposizione al regime era delusa dalla cosiddetta “Primavera Marcelista” e il regime sembrava destinato a durare.

L’arrivo nella capitale sovietica fu deludente: al posto della Brasilia rossa che avevo immaginato, Mosca era ancora una città molto pesante, politicamente opprimente, fredda e scomoda, dove anche una semplice spesa era un problema, con ben poco da offrire in negozi fatiscenti e vuoti, puzzolenti, dove bisognava fare la fila per comprare l’essenziale, tutto o quasi di scarsa qualità.

Da quel momento in poi ci fu tutto un periodo di riformulazione delle mie scelte e non appena avvenne il 25 aprile, qualche mese dopo, volli subito tornare in Portogallo. Del resto anch’io avevo contribuito, seppure in modo limitato, a quel momento di liberazione. Purtroppo il partito aveva il mio passaporto e sapeva che avrei dovuto rispettare il contratto – almeno un anno – quindi non mi hanno dato il documento impedendomi di partire. Di conseguenza non ho potuto vivere le gioie dei primi giorni del 25 aprile, né dello storico 1° maggio che ne seguì, come avevo previsto. È un’amarezza che mi porterò nella tomba, ed è anche legata per sempre alla mia prima esperienza a Mosca.

Nel frattempo, tra l’aprile e il novembre del ‘74, conobbi Natacha, la mia prima moglie russa, e il mio legame con Mosca, pur perdendo il suo lato di militanza politica, acquistò rilevanza personale e professionale.

L’anno che ho trascorso in Portogallo, tra il novembre del ‘74 e il novembre del ‘75, è stato quindi una transizione: politicamente avevo già la morte nell’anima e ora volevo tornare, non per ideologia, ma per amore e per professione. Volevo creare una fusione tra i versi di Bécaud – Nathalie – e la musica e l’atmosfera romantica del film Il dottor Zivago.

Mi resi conto di questi due aspetti a Mosca tra il ‘74 e l’82, quando – culminando in una visione sempre più critica delle mie cronache – fui bersaglio di un atto di brutalità poliziesca tipico della Guerra Fredda, in un episodio che segnò la mia rottura politica con una certa Russia.

Quando tornai nel 1989 per seguire il culmine della Perestrojka per l’emittente pubblica portoghese, lo feci per rafforzare i due aspetti con cui ero partito – professione e amore – ma ora con una visione politica democratica e non più comunista.

Tutto ciò mi ha lasciato sentimenti contraddittori riguardo al mio rapporto con la Russia, e con Mosca in particolare: disincanto, frustrazione e disagio da un lato, ma anche rapporti umani intensi, coinvolgimento personale e un’opportunità professionale unica, un “mix” che avrebbe segnato la mia carriera e anche la mia vita.

Oggi la Russia non mi manca; Mosca è il passato, non nutro alcun risentimento e, in generale, non condivido la russofobia prevalente.

Da lontano, se le informazioni sono corrette, Mosca (che ho visitato l’ultima volta nel 2000, quando Putin salì al potere) è ora una città molto più appetibile di quanto lo fosse negli anni ‘70 – e anche ‘90 – del secolo scorso. E la Russia sta chiaramente cercando di riprendersi dal trauma della caduta dell’URSS. D’altra parte, non penso che la sicurezza europea possa essere costruita tramite un confronto con Mosca, ma piuttosto con negoziati che tengano conto delle preoccupazioni di entrambe le parti, in questo e in altri ambiti, e un “modus vivendi” reciprocamente accettabile.

P.: Come hai detto, nel 1982 sei stato il bersaglio di un “atto di brutalità della polizia tipico della Guerra Fredda” a Mosca. Cosa è successo esattamente e perché?

C.F.: All’epoca lavoravo già per la RDP – successore dell’Emissora Nacional – e per la RTP. Nel 1980 avevo già seguito i Giochi Olimpici di Mosca. Per capire cosa è successo bisogna tenere conto del contesto. Quando andai a Mosca nel 1975, in seguito alla Rivoluzione del 25 aprile in Portogallo, c’era una grande curiosità verso l’Europa Orientale e l’URSS in particolare. Ma ci fu anche un momento – che continua ancora oggi – di ostilità nei confronti dell’URSS: gli USA avevano già boicottato i Giochi Olimpici, e c’erano anche altre sanzioni contro l’Unione Sovietica. Eravamo in un contesto di Guerra Fredda e io mi trovavo al crocevia di queste tendenze opposte (ideologiche, politiche, economiche) e dovevo mantenere un grande equilibrio per poter riferire da Mosca.

Sebbene fossi sempre molto attento a ciò che dicevo, le mie cronache – seguendo il movimento della stessa società sovietica – divennero sempre più critiche. Di conseguenza la stampa comunista portoghese cominciò a criticare apertamente il mio lavoro. D’altro canto c’erano anche pressioni da parte dei sovietici: i responsabili del Ministero degli Affari Esteri sovietico dicevano addirittura, con ilarità, dei giornalisti stranieri accreditati a Mosca che “chi non è una spia è un giornalista”! Non ero una spia, ma le mie cronache – molte delle quali basate su informazioni provenienti dalla stessa stampa sovietica più aperta, come Literaturnaia Gazeta – tendevano a criticare il potere costituito.

Poi ci fu un incidente con la polizia fuori da un hotel. Ero già “sotto la lente”, credo. Volevo entrare, non mi hanno permesso di farlo, ho alzato la voce e c’è stato un alterco con la guardia giurata davanti all’hotel. All’improvviso dall’interno dell’hotel è uscito un tizio in borghese e una squadra mi ha arrestato. Sono stato trascinato in un’auto con la forza e portato sul retro dell’hotel, dove la stazione di polizia stava monitorando quello che stava succedendo all’interno (era un hotel internazionale e la stazione era piena di telecamere), e lì sono stato brutalmente aggredito. Ho detto loro che la mia detenzione non era giusta, che volevo parlare con la mia ambasciata, e in quella disputa mi hanno dato forti calci tra le gambe e pugni a fegato e reni. Ho immediatamente vomitato e ho perso i sensi a causa del forte dolore. Nelle 24 ore successive il dolore cominciò a diventare sempre più forte, fino a risultare intollerabile.

L’ambasciata portoghese protestò e reagirono anche i giornali portoghesi: il quotidiano “Expresso” pubblicò un editoriale al riguardo, e in breve l’episodio divenne un caso di attrito nei rapporti tra Portogallo e URSS. Tramite la diplomazia portoghese sono stato indirizzato a un medico dell’ambasciata britannica che mi ha tenuto sotto osservazione (all’ambasciata portoghese non c’era nessun medico) e, tramite lui, che conosceva un medico in Finlandia, sono stato poi trasferito a Helsinki, dove sono stato ricoverato in ospedale per circa due settimane e trattato con morfina!

Non ho avuto bisogno di un’operazione perché il mio corpo ha reagito in modo naturale, ma ci sono dei postumi che permangono fino a oggi. Dopo quell’incidente, la RTP mi ha richiamato in Portogallo e sono andato a Mosca solo per fare le valigie e partire.

Carlos Fino (a destra) saluta Mikhail Gorbachov al Cremlino nel novembre 1987. Al centro, l’allora presidente della Repubblica portoghese, Mário Soares (Foto di Wikimedia-Commons, Autore: Luís Vasconcelos)

Carlos Fino (a destra) saluta Mikhail Gorbachov al Cremlino nel novembre 1987. Al centro, l’allora presidente della Repubblica portoghese, Mário Soares (Foto di Wikimedia-Commons, Autore: Luís Vasconcelos)

Il crollo dell’Unione Sovietica

P.: Proprio in quel periodo, tra la fine degli anni ‘70 e l’inizio degli anni ‘80 – allora vivevo già nella Repubblica Federale Tedesca – qui in Europa Centrale stavamo attraversando una fase di riarmo massiccio, non solo nella Germania Federale, con i Pershing II (missili nucleari a medio raggio), presumibilmente per controbilanciare i missili russi SS-20 che si sarebbero trovati dall’altra parte della cortina di ferro. Questo fu il culmine della Guerra Fredda. Ricordo che avevamo paura di quello che poteva succedere, che sarebbe scoppiata una guerra nucleare – e noi in Germania ci saremmo trovati nel bel mezzo del caos…

In uno di quei giorni ebbi una conversazione privata con un politico dell’SPD (Partito Socialdemocratico Tedesco) che mi disse che la strategia dell’Occidente era armarsi sempre di più per costringere i russi a investire sempre di più in armamenti sofisticati, con l’obiettivo di distruggere la loro economia e provocare così il crollo dell’Unione Sovietica, cosa che effettivamente accadde pochi anni dopo! Si trattava quindi di un riarmo intenzionale per mettere sotto pressione l’Unione Sovietica, sapendo che non aveva la capacità economica per rispondere allo stesso livello.

Ritieni che il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991 sia stato realmente causato, o almeno facilitato, dall’Occidente, o si tratta piuttosto del risultato delle debolezze intrinseche della società sovietica?

C.F.: Penso che l’insostenibilità del sistema fosse già chiara all’epoca. Sia economicamente che socialmente. Ma ciò che il tuo interlocutore tedesco ti ha affidato deve aver contribuito anche ad aggravare la crisi che già si stava verificando all’interno della stessa Unione Sovietica. In effetti, l’Unione Sovietica era come un gigante che reggeva una barra molto pesante, ma incapace di sopportarne il peso. Era un gigante “scarno”, cresciuto in dimensioni con la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, ma il sistema ipercentralizzato non soddisfaceva le esigenze dell’economia e dello sviluppo.

La crisi era in corso da tempo, ma è stata ovviamente accelerata o accentuata nella fase finale da questo confronto militare con l’Occidente, che comprendeva anche, come sapete, l’avventura sovietica in Afghanistan, iniziata alla fine degli anni ’70, durata per tutti gli anni ‘80 e terminata con il ritiro delle truppe sovietiche. Ed è stato in questo contesto generale di crisi che sorsero i disaccordi all’interno del Partito Comunista dell’Unione Sovietica, con Gorbaciov che salì al potere e cercò di trovare una nuova strada, forse più socialdemocratica, ma sempre sotto il controllo del PCUS. Ma alla fine Mosca perse il controllo della situazione… e ciò portò alla fine dell’Unione Sovietica.

P.: La guerra in Afghanistan negli anni ‘80 fu alimentata dagli Stati Uniti, che incitarono e armarono gruppi islamici contro la Russia, inclusa la futura Al-Qaeda di Osama Bin Laden! Si trattava di un assedio militare dell’altra parte del globo contro l’Unione Sovietica, che contribuì anche ad indebolirla. In tutta questa confusione, qual è stato il ruolo di Gorbaciov – in carica solo per un breve periodo – e della sua Perestrojka, e quale è stato il ruolo di Eltsin in seguito (quando salì al potere negli anni ‘90)? Gorbaciov cercò di salvare il socialismo e l’Unione Sovietica senza riuscirci, ed Eltsin cercò di riportare la Russia con il piede giusto nel capitalismo, anche lui senza riuscirci, perché non riuscì ad arginare la dilagante privatizzazione del suo paese… Cosa ha osservato Carlos durante la sua permanenza?

C.F.: Inizialmente Gorbaciov diede enorme speranza in termini di libertà, di poter respirare e parlare, ma fino all’ultimo rimase fedele all’ideologia comunista. Ha tentato qualche cambiamento, ma all’interno di quel circolo ideologico. Come disse all’epoca un membro anziano del KGB, Gorbaciov, come Colombo, partì alla ricerca dell’India e finì per scoprire l’America… Ma solo Eltsin ruppe davvero con il regime comunista, già alle prese con grande caos e la comparsa di gruppi mafiosi, che vide il crollo del sistema di approvvigionamento, l’aumento dei prezzi, la carenza di prodotti e un forte calo del tenore di vita della popolazione. Non se ne sentiva la mancanza.

Oggi, entrambi sono visti come la causa dei problemi che ne seguirono, e in Russia non esiste una visione benevola di Gorbaciov, per non parlare di Eltsin. Ha permesso la creazione di oligarchi che possedevano grandi unità economiche partendo dal nulla, e il raggiro della popolazione che, se avessero acquistato azioni, ne avrebbero tratto beneficio.

P.: Ecco una citazione dell’economista e professore americano Jeffrey D. Sachs della Columbia University: “Nel 1990-1991 sono stato consigliere di Mikhail Gorbachov e, nel periodo 1991-1994, di Boris Eltsin e Leonid Kuchma, coprendo gli ultimi giorni della Perestrojka e i primi giorni dell’indipendenza russa e ucraina dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica. Ho osservato gli eventi molto da vicino. Ho visto che agli Stati Uniti non interessava affatto aiutare la Russia a stabilizzarsi”. Era anche la tua impressione: l’Occidente non era interessato ad aiutare la Russia a riorganizzarsi, ma piuttosto a prendersi quanta più torta possibile con lo slogan “chi vince prende tutto”?

C.F.: Penso sia vero. Geoffrey Sachs ne sa molto più di me a riguardo, ma era anche la sensazione che ho colto in quel momento. E ciò ha portato alla grande disillusione dei leader riformisti russi: non hanno trovato in Occidente il sostegno che credevano di trovare. Tra questi c’è anche lo stesso Putin (dal 2000), perché negli anni ‘90 c’era ancora un riavvicinamento con la NATO attraverso la creazione di un Consiglio Russia-NATO riunitosi a Parigi, e la Russia stessa aveva chiesto di essere integrata nella NATO, cosa che fu apertamente respinta. Nessuno ha mai realmente chiesto alla Russia di prendere posizione. L’obiettivo dell’Occidente non era ridurre la Russia da potenza mondiale a potenza regionale più debole possibile.

P.: Ecco perché Putin entrò in scena nel 2000. Ricordo che Eltsin gli passò il testimone perché non aveva più il controllo della situazione nel paese. Putin salì al potere nel gennaio 2000: cosa è cambiato da allora, e in meglio o in peggio?

C.F.: È cambiata la consapevolezza da parte delle élite russe, o almeno di una parte di esse – quelle più strettamente legate allo Stato, ai servizi di intelligence e alle strutture di potere – che la situazione era insostenibile e che avrebbero dovuto reagire. C’è un fattore di profonda disillusione verso il sostegno che speravano di ricevere dall’Occidente.

I cambiamenti di Putin sono stati in meglio, come si suol dire c’era da aspettarsi una cosa del genere a un certo punto del campionato. Il declino del potere economico e dell’influenza politica, le contraddizioni che non potevano essere risolte, erano situazioni insostenibili. L’arrivo al potere di Putin, con un progetto di ristabilimento dell’ordine e di ripresa dell’economia, è stato quindi accolto positivamente dalla popolazione in generale; e anche, inizialmente, in Occidente, dove giustamente si riteneva necessario mettere ordine nella situazione creata da Eltsin per porre fine al caos altamente pericoloso in una potenza nucleare. Ed Eltsin ha chiamato Putin anche con l’impegno di non indagare su di lui e la sua cerchia, per non essere disturbato. Ma poi ci fu una svolta anche in Occidente, quando emerse ciò che gli analisti chiamano “un’era unipolare”, in cui gli Stati Uniti cominciarono a prendere decisioni in barba a tutti gli altri paesi secondo il motto “Voglio, posso e Io faccio!”. A un certo punto Mosca ha reagito.

La disgregazione forzata della Jugoslavia

Il culmine di questa reazione è stato l’atterraggio in volo dell’aereo di Primakov (primo ministro russo dal 1998 al 1999). Primakov era su un aereo diretto negli Stati Uniti quando ricevette la notizia che la NATO avrebbe lanciato un’offensiva militare contro l’ex Jugoslavia e avrebbe attaccato Belgrado; telefonò subito ad Al Gore (vicepresidente USA), con il quale si sarebbe incontrato, in un disperato tentativo di cercare di impedire questo attacco, ma Al Gore gli disse che non c’era niente che potesse fare, il dado era tratto. Quindi Primakov ordinò al pilota di tornare a Mosca, senza nemmeno atterrare negli USA. Questa inversione di rotta da parte di Primakov segnò letteralmente un punto di svolta in quella che era stata la politica estera della Russia dopo la disgregazione dell’URSS. Fu un momento chiave di cui ancora oggi subiamo le conseguenze.

P.: La NATO bombardò la Serbia, forzando ulteriormente la disgregazione della Jugoslavia, già in corso negli anni ‘90. Parliamo dell’ex Jugoslavia, un caso davvero drammatico, emblematico di quanto accadde dopo il crollo dell’Unione Sovietica negli anni ‘90. Anche se la Jugoslavia non ha mai fatto parte dell’Unione Sovietica…

C.F.: Sì, la stessa Jugoslavia era una sorta di “mini-Unione Sovietica”, perché al suo interno esistevano diversi sentimenti nazionali in conflitto, con le loro contraddizioni difficili da gestire. Solo una figura politica come Tito poteva tenere tutto sotto controllo così a lungo. Poiché in seguito i paesi occidentali cominciarono a incoraggiare questi nazionalismi o regionalismi interni, la Jugoslavia finì per crollare. Ma il fattore più decisivo consiste nelle decisioni unilaterali degli USA senza tener conto degli interessi della Russia, storicamente presente nei Balcani sin dagli scontri con l’Impero Ottomano.

P.: Ricordo che, all’epoca, la Germania – dove vivevo – desiderava incoraggiare la disgregazione della Jugoslavia. La Jugoslavia, già di per sé un paese molto piccolo, fu divisa in numerosi piccoli paesi autonomi che in precedenza erano semplici province. È stata una specie di “divide et impera”?

C.F.: Nel 1999 la NATO ha combattuto una guerra contro la Serbia, parte dell’ex Jugoslavia. Fu una guerra condotta dalla NATO al di fuori delle decisioni delle Nazioni Unite, con brutali bombardamenti su Belgrado – capitale della Serbia – con l’obiettivo principale di ottenere l’indipendenza del Kosovo (fino ad allora parte integrante della Serbia), che la NATO di fatto ottenne…Gli USA hanno poi creato una base militare in Kosovo, ora la più grande d’Europa.

P.: È vero! E questi attacchi furono ancora più brutali di ciò che Putin sta facendo ora in Ucraina, perché la NATO ha bombardato Belgrado ogni giorno per quasi 3 mesi, distruggendo edifici pubblici, studi radiotelevisivi, ministeri, ospedali e persino l’ambasciata cinese! Del resto, bombardare è la specialità degli americani…

Ed è ironico notare che questo separatismo promosso in Jugoslavia dall’Occidente è in completo contrasto con l’antiseparatismo che lo stesso Occidente e la NATO difendono ora nella guerra in Ucraina, dove vogliono che il Donbass e la Crimea tornino a farne parte, anche se queste regioni hanno le loro ragioni per separarsi o almeno per ottenere un certo grado di autonomia all’interno del Paese. Si tratta di due misure diverse per una stessa situazione.

Il brutale attacco della NATO alla Serbia non è stato il primo segno che l’Occidente fosse disposto a tutto, anche a intervenire militarmente, pur di competere per una buona fetta della “torta” offerta nell’Europa sudorientale?

C.F.: Quello fu particolarmente scioccante per Mosca, che storicamente ha un rapporto speciale con la Serbia. C’è sempre un elemento della presenza russa nei Balcani. E il fatto che questa guerra vada contro gli interessi della Russia e sia stata dichiarata senza consultare Mosca è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Da quel momento in poi Eltsin perse le sue ultime illusioni sull’Occidente. All’inizio della transizione, nei primi anni ‘90, all’epoca dei ministri degli Esteri russi come Kozyrev e Shevardnadze (quest’ultimo ministro degli Esteri dell’Unione Sovietica prima e presidente della Repubblica di Georgia poi), c’era addirittura uno slogan simile a quello di Mário Soares in Portogallo con il suo “L’Europa con noi!” dopo il 25 aprile: in Russia lo slogan era “L’Occidente ci aiuta!”. In seguito si sono resi conto che non esistevano aiuti e nemmeno dialogo, perché gli USA semplicemente davano e prendevano, facendo qualunque cosa di loro interesse o convenienza.

Da quel momento si aprì il vaso di Pandora: il confronto. Se – sostiene il Cremlino – gli USA e l’Occidente possono sgretolare un paese come la Jugoslavia e creare un paese come il Kosovo, perché Mosca non può sostenere anche l’indipendenza dell’Abcasia o dell’Ossezia dalla Georgia? Da lì in poi, la politica russa tenderà a confrontarsi con le politiche occidentali e a giocare sullo stesso tavolo allo stesso modo.

P.: La guerra della NATO contro la Serbia nel 1999 ha dimostrato che, dopo il crollo dell’Unione Sovietica, è stata la NATO ad avviare le ostilità militari nell’Europa Orientale contro la Russia, e non Putin 23 anni dopo con l’invasione dell’Ucraina, come spesso sostenuto in Occidente. Ciò dimostra anche che la NATO ha un carattere espansivo e aggressivo, non solo difensivo, nei confronti dell’Europa Orientale. Sei d’accordo con questa affermazione?

C.F.: Non so se concordare con questo aggettivo che ha un carattere sostanzialmente aggressivo “ab initio”, ma che la NATO abbia iniziato la guerra contro la Serbia è un dato di fatto. Fu certamente quel momento – il momento unipolare nella politica internazionale a seguito della disgregazione dell’Unione Sovietica – quell’opzione americana del “voglio, posso e comando” e “noi decidiamo, senza ascoltare nessun altro” che finì per contribuire al cambio di atteggiamento della Russia nei confronti dell’Occidente!

[La seconda e ultima parte di questa intervista verrà pubblicata fra pochi giorni.]

(*) Carlos Fino:

1948: Nasce a Lisbona, ma vive e cresce nell’Alto-Alentejo (Portogallo).

1967: Studia giurisprudenza a Lisbona, è rappresentante degli studenti e membro clandestino del PCP, e come tale viene perseguitato dalla PIDE, la polizia politica del fascismo.

1971: Varca “a salto” (illegalmente) il confine con Parigi, poi giunge a Bruxelles, dove ottiene lo status di rifugiato dalle Nazioni Unite.

1973: Si trasferisce in Unione Sovietica, dove lavora come annunciatore per Radio Mosca in Portogallo e nell’Africa lusofona.

1974: Alla fine dell’anno, in seguito alla Rivoluzione dei Garofani, torna in Portogallo e lavora per diversi giornali e per l’ex Emissora Nacional (EN).

1975: Alla fine dell’anno torna a Mosca, questa volta come corrispondente internazionale per EN e, successivamente, per Rádio Televisão Portuguesa (RTP).

1982-1989: Lavora per la RTP a Lisbona come reporter, conduttore e commentatore.

1989-1995: Di nuovo a Mosca, segue come giornalista il crollo dell’Unione Sovietica e la democratizzazione dell’Europa Orientale: Russia, Romania, Bulgaria, Cecoslovacchia, DDR , Polonia e Ungheria, nonché i conflitti in Abcasia, Georgia, Nagorno Karabakh, Moldavia, Cecenia e Afghanistan.

1995-1998: Corrispondente della RTP a Bruxelles.

1998-2000: Corrispondente della RTP a Washington.

2000-2004: Copre varie guerre e conflitti: Albania, Palestina, Afghanistan, ma anche l’invasione dell’Iraq nel 2003 da parte delle truppe americane, ed è il primo reporter al mondo a trasmettere in diretta le immagini dell’inizio del bombardamento americano su Baghdad.

2003: Pubblica il libro “A Guerra em Directo”, edito da Verbo.

2004-2012: Lavora in diplomazia come Consulente di Stampa presso l’ambasciata portoghese in Brasile nei primi due mandati del presidente Lula da Silva.

2013: Si ritira e rimane in Brasile.

2019: Dottorato di ricerca in “Scienze della comunicazione” presso l’Università del Minho a Braga con una tesi che servì come base per il suo nuovo libro “Portugal-Brazil: Roots of Strangeness” pubblicato nel 2021.

2022: Ritorna in Portogallo e nel “suo” Alto Alentejo.

Nel corso della sua carriera di giornalista, Carlos Fino ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali. Ha circa 37.000 follower su Facebook, un trend in crescita.

Maggiori informazioni sull’intervistato qui: https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Fino

All content produced by Pressenza is available free of charge under the Creative Commons 4.0 Licence.

Traduzione dall’inglese di Enrica Marchi. Revisione di Thomas Schmid.