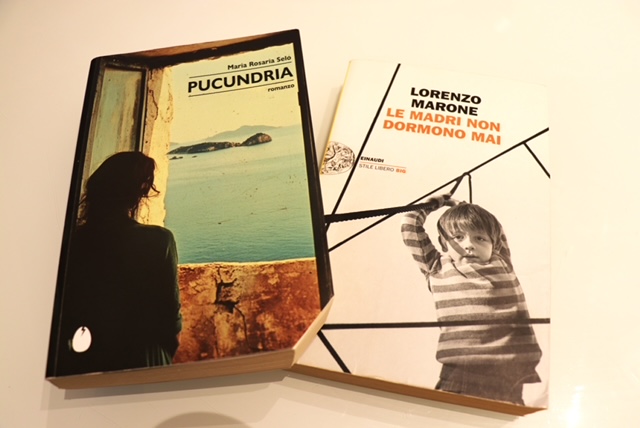

Il tema della detenzione femminile costituisce un’importante occasione di riflessione sulla condizione umana, una realtà complessa spesso poco approfondita nel dibattito pubblico. Due romanzi recenti, “Pucundria” di Maria Rosaria Selo e “Le madri non dormono mai” di Lorenzo Marone, esplorano questa dimensione con sensibilità e profondità, portando alla luce storie di donne che affrontano la prigionia con forza, coraggio e resilienza.

Maria Rosaria Selo, attraverso “Pucundria”, offre un racconto intenso e delicato della vita carceraria al femminile, descrivendo le dinamiche psicologiche e sociali vissute dalla protagonista, Anna. Nel libro emergono chiaramente il senso di isolamento e la difficoltà della protagonista nel preservare la propria identità e dignità personale di fronte alle sfide quotidiane della detenzione. La narrazione, profondamente umana e coinvolgente, porta il lettore a riflettere sulla dimensione emotiva e umana della prigionia, rivelando le strategie interiori che permettono alle donne di conservare la speranza e il senso della propria dignità.

Allo stesso modo, Lorenzo Marone con “Le madri non dormono mai” affronta con delicatezza e attenzione il tema della maternità vissuta in carcere. Il romanzo racconta l’esperienza delle detenute che vivono negli ICAM (Istituti a Custodia Attenuata per Detenute Madri), concentrandosi sulle emozioni profonde legate alla separazione dai propri figli. Attraverso i personaggi del romanzo, l’autore mette in evidenza il valore del legame affettivo e il desiderio di queste donne di conservare, anche in una situazione complessa come la detenzione, il proprio ruolo materno e affettivo. Marone racconta con grande umanità come le protagoniste riescano, nonostante tutto, a trovare forza nella solidarietà e nella speranza di un futuro migliore.

I due romanzi mostrano con chiarezza come, anche in contesti difficili, la dignità umana, la solidarietà e la speranza possano emergere con forza. Le protagoniste di entrambe le opere trovano risorse interiori per mantenere viva la propria identità e i propri affetti, resistendo alle difficoltà quotidiane attraverso legami di amicizia e reciproco sostegno. La narrativa diventa così uno strumento prezioso per comprendere meglio la complessità e l’intensità delle esperienze di queste donne.

In questo senso, il contributo letterario di Maria Rosaria Selo e Lorenzo Marone è significativo, poiché stimola una riflessione positiva e costruttiva sulla possibilità di favorire percorsi di reinserimento sociale e umano delle detenute. Il loro lavoro contribuisce a far emergere un’immagine più completa e profondamente umana della realtà carceraria femminile, invitando a considerare con attenzione e rispetto le esigenze emotive, psicologiche e sociali delle donne coinvolte.

La letteratura, dunque, diviene mezzo privilegiato per sensibilizzare l’opinione pubblica, promuovendo una cultura fondata sull’empatia, sulla comprensione e sulla valorizzazione della dignità di ogni persona. Le opere di Selo e Marone rappresentano un invito aperto al dialogo e alla riflessione, offrendo uno sguardo sensibile e non giudicante che pone al centro l’umanità delle protagoniste, le loro emozioni, le loro speranze e il desiderio di riscatto personale e sociale.

Per ampliare lo sguardo su un tema tanto delicato quanto urgente, ho voluto ascoltare le voci di due autori che, con sensibilità e impegno civile, hanno scelto di raccontare il mondo carcerario femminile e le sue molteplici sfumature.

A Maria Rosaria Selo e Lorenzo Marone ho rivolto alcune domande per raccogliere il loro punto di vista sul ruolo della letteratura, della solidarietà e della giustizia sociale quando in gioco ci sono le vite delle madri detenute e dei loro bambini.

Li ringrazio sinceramente per la disponibilità e la profondità delle riflessioni condivise.

Maria Rosaria Selo, autrice di “Pucundria”

La protagonista di “Pucundria” vive una doppia oppressione, personale e sociale. Come si può restituire dignità e speranza alle donne detenute attraverso interventi concreti che tutelino i diritti umani?

Anna vive una detenzione intima da anni. Arriva in carcere sfinita dalla vita stessa che l’ha costretta a subire una violenza quotidiana, per cui è quasi una liberazione quella di entrare in carcere e rimanere viva, salvando se stessa e suo figlio. All’interno del penitenziario di Pozzuoli, le ospiti (è così che vengono chiamate dal personale dell’Istituto, poiché le parole in quella realtà hanno un peso) possono usufruire di ogni servizio offerto dai volontari, affinché ci sia un recupero che vada oltre le sbarre e apra spazi nella vita “fuori”. Ci sono molte agevolazioni per le aziende che impiegano ex detenuti, e infatti la cooperativa “Le Lazzarelle” di Imma Carpiniello ha assunto alcune ragazze che di certo non torneranno mai più a delinquere, poiché hanno recuperato la dignità che dà il lavoro.

In che modo la letteratura può contribuire efficacemente a sensibilizzare la società civile sulle condizioni delle carceri femminili e a promuovere un cambiamento nelle politiche istituzionali?

Dipende dal buonsenso delle politiche istituzionali. Gli scrittori che raccontano il carcere aprono varchi di umanità che dovrebbero sensibilizzare, mostrare cosa è davvero la vita in detenzione. Eppure alcuni scritti vengono ignorati. Spesso in politica si parla di recupero, ed è quello che volevo significare scrivendo Pucundria. Ciò che accade nella storia, accade realmente nella vita in carcere, e mi piacerebbe avere una dialettica con chi potrebbe realmente migliorare la condizione penitenziaria. Per ciò che riguarda la lettura in carcere, i cambiamenti emotivi tra le ospiti sono palpabili. In detenzione si legge moltissimo, ci sono ampie biblioteche che consentono l’approccio alla lettura, accostamento coadiuvato dai formatori volontari che consigliano libri appropriati, atti a suggerire un’apertura verso il mondo altro, altri popoli, altre vite raccontate in ogni romanzo, a trovare soluzioni, rassicurarsi, non sentirsi soli. Leggere è un viaggio di libertà che diventa necessario.

Considerando l’esperienza di Anna, protagonista del suo romanzo, quali strumenti nonviolenti potrebbero essere attivati per contrastare la violenza di genere e favorire percorsi di recupero e reinserimento sociale?

Qui il discorso si fa difficile. I centri antiviolenza, che sono moltissimi, sempre coadiuvati da volontari e con pochi fondi a disposizione, fanno di tutto per educare le donne contro la violenza, responsabilizzarle, convincerle a denunciare, a non chiudersi in un silenzio che è alleato di quella violenza. Purtroppo, la difficoltà avviene quando una donna è succube economicamente del compagno, e quindi resta in trappola per poter vivere insieme ai figli, non rischiare di perdersi in altri oscuri percorsi che porterebbero ulteriore dolore e sacrificio. Anna, per esempio, si salva scontando una pena che la rende “libera”, un atto tremendo che salva la vita sua e di suo figlio. Ciò che ho voluto significare nel romanzo è proprio la restituzione della vita dopo, la realtà di un futuro costruttivo e non distruttivo per chi si è smarrito. Anna è un esempio di tante donne detenute che se vengono seguite con amore e comprensione, vedono la luce, sperano, e ricompongono la vita stessa reinserendosi nella società a testa alta.

Lorenzo Marone, autore di “Le madri non dormono mai”

Il suo libro affronta il dramma delle madri detenute: quali misure urgenti dovrebbe adottare il sistema carcerario per tutelare i diritti fondamentali delle madri e dei loro bambini in carcere?

Il sistema carcerario dovrebbe adottare misure come la sostituzione degli ICAM con le case famiglia, dove le madri possano condurre una vita più normale con i loro figli. Una proposta di legge in tal senso era stata avanzata dal deputato Paolo Siani e approvata all’unanimità alla Camera proprio il giorno dell’uscita del mio romanzo. Purtroppo, con il cambio di governo, è decaduta. Ed è un vero peccato, perché avrebbe rappresentato un passo concreto verso una maggiore umanità e giustizia per i bambini coinvolti. Nessun bambino dovrebbe crescere in un carcere.

Che ruolo rivestono secondo lei la solidarietà e la cooperazione tra detenute nel costruire strategie di resilienza e speranza in un ambiente spesso disumanizzante come quello carcerario?

La solidarietà nasce dalla genitorialità, dalla maternità, perché stiamo parlando di madri prima ancora che di detenute. Anche se ci sono quotidiani litigi dovuti alla convivenza forzata, ciò che unisce le donne è proprio l’essere madri. In loro si crea una sorta di alleanza silenziosa, fatta di empatia, piccoli gesti, protezione reciproca. Questa rete è una forma di resistenza umana, di resilienza. La speranza di vivere in un luogo migliore, più adatto ai bambini, potrebbe essere una chiave per restituire dignità e futuro a queste donne.

Come può la narrativa contribuire alla diffusione di una cultura di pace e giustizia sociale, evidenziando le specifiche vulnerabilità e i bisogni delle donne detenute con figli piccoli?

La narrativa, e l’arte in generale, contribuisce a costruire pace. Quando tocca temi sociali, ancora meglio, perché lo scopo della letteratura dovrebbe essere proprio quello di dare voce a chi non ce l’ha, agli emarginati, ai deboli, agli ultimi. E fra gli ultimi ci sono le donne, i detenuti e, ultimi tra gli ultimi, proprio i bambini. Raccontare storie che parlano di loro significa rompere l’indifferenza, creare empatia, sensibilizzare. La letteratura può farci guardare con occhi nuovi e più umani una realtà che spesso scegliamo di ignorare.