Recenti episodi hanno suscitato un dibattito acceso sul rispetto dovuto ai giornalisti e sulla qualità del confronto pubblico in Italia. Da un lato, abbiamo assistito all’attacco verbale del deputato Giovanni Donzelli nei confronti del giornalista Giacomo Salvini, definito “pezzo di merda”, dall’altro a un episodio altrettanto grave che ha coinvolto l’ex premier Romano Prodi il quale ha reagito con un gesto assolutamente inadeguato nei confronti della giornalista Lavinia Orefici. Questi atti di violenza purtroppo, non sono casi isolati ma rappresentano un segno del deterioramento del nostro dibattito pubblico. La Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi) ha giustamente condannato entrambi gli episodi, sottolineando la necessità di tutelare il diritto all’informazione libera e indipendente.

La violenza, in tutte le sue forme, è inaccettabile e non può mai essere giustificata. Tuttavia, è essenziale guardare oltre l’episodio in sé e cercare di comprendere il contesto più ampio che li alimenta. La crescente polarizzazione della politica e della società, unita a un clima di incertezza e frustrazione, crea terreno fertile per una retorica aggressiva e divisiva. Questo clima di paura, infatti, non riguarda solo il singolo episodio, ma è il riflesso di una società che, disillusa e stanca, tende a reagire con rabbia e violenza verbale come risposta a un malessere diffuso.

A livello globale, molti governi sembrano abbracciare una strategia che, purtroppo, rischia di alimentare questo clima di paura. In molti casi, la polarizzazione è utilizzata come strumento per raccogliere consensi e rafforzare il potere. Tuttavia, questo approccio ha il potenziale di minare il dialogo democratico, promuovendo divisioni anziché soluzioni. Sebbene la politica interna e internazionale possieda dinamiche complesse e differenziate, la domanda che dobbiamo porci è: come possiamo evitare che la paura diventi un fattore di controllo sociale e politico?

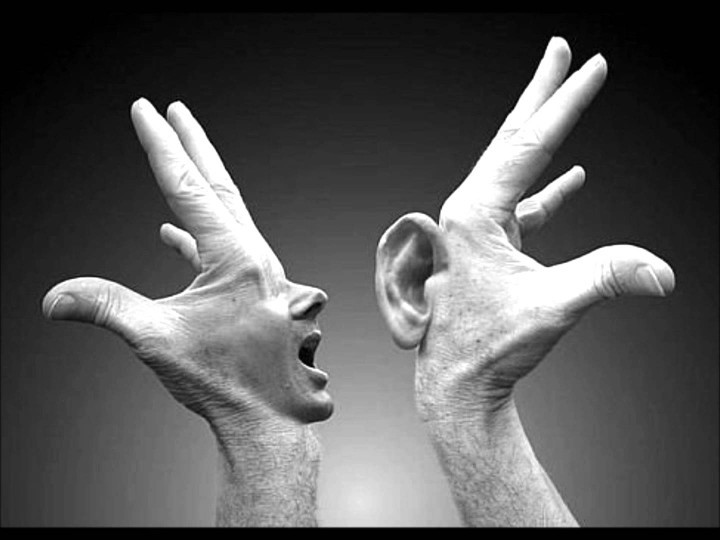

In questo scenario, la violenza, verbale e non, rischia di diventare la norma, portando sempre più persone a considerare gli altri come nemici da abbattere piuttosto che come interlocutori con cui confrontarsi. Se la frustrazione diventa l’unico motore del dibattito, l’intolleranza rischia di prendere il sopravvento, e il dialogo civile lascia il passo alla sfida a colpi di slogan e insulti. È in questo contesto che si inserisce il nostro compito: non solo condannare la violenza, ma anche cercare di capire come essa si inserisca in una narrazione più ampia, fatta di paure, insicurezze e malcontento sociale.

Non ci sono facili soluzioni, e il percorso verso una società meno violenta e più coesa è lungo e complesso. Tuttavia, speriamo che il nostro impegno quotidiano per una comunicazione rispettosa, inclusiva e riflessiva possa contribuire a spezzare questo circolo vizioso. Non si tratta di dare ricette facili, ma di ricordarci che ogni piccolo gesto di rispetto e ogni parola non violenta sono semini di cambiamento.

In definitiva, ciò che possiamo fare è continuare a promuovere un dialogo aperto, basato su valori di giustizia e rispetto reciproco. La speranza è che, gradualmente, possiamo superare la logica della divisione e della paura, scegliendo di privilegiare il confronto civile e il rispetto per i diritti di tutti. È solo attraverso questi piccoli passi che possiamo sperare di costruire un futuro migliore, dove la violenza, verbale e fisica, perda il suo terreno fertile.