Lo scorso 17 giugno la NATO ha reso note le spese per la difesa dei suoi paesi membri, con dati consuntivi dal 2014 al 2022 e stime per gli anni 2023 e 2024.

Mentre nel 2014 i paesi europei attualmente membri della NATO impegnarono per la difesa l’equivalente di 211,104 miliardi di dollari (G$) per un totale della NATO (inclusi USA e Canada) di 943,218 miliardi di dollari, nel 2024 l’Europa spenderà 476,191 G$ per un totale NATO che supera il bilione (milione di milioni) di dollari, ossia 1474,399 G$, maggiore della spesa totale del resto del mondo.

Le cifre sono enormi, un massimo storico, in particolare se confrontate con le stime per il 2024 della Cina (seconda massima spesa nazionale dopo gli USA) di 236 G$ e della Russia (terza massima spesa nazionale) di 140 G$: le spese dei soli paesi europei della NATO superano di 100 miliardi di dollari equivalenti la somma di quelle di Cina e Russia.

Fra i paesi europei, i bilanci maggiori sono quelli del Regno Unito (97,680 G$), Germania (82,107 G$), Francia (64,271 G$), Polonia (34,975 G$) e Italia (34,462 G$ equivalenti di 31,957 miliardi di euro).

Va tenuto conto del fatto che la NATO raccoglie i dati sulla spesa per la difesa dagli alleati secondo un proprio criterio, per cui le cifre riportate nel suo rapporto possono divergere da quelle citate dai media o riportate nei bilanci nazionali. In particolare i dati NATO comprendono come “spesa in difesa” i pagamenti effettuati dai governi per le necessità delle forze armate e del personale civile (inclusi stipendi e pensioni), gli impegni “militari” di altre forze (polizia, carabinieri, gendarmerie…), le operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, gli investimenti in ricerca e sviluppo finanziati dai ministeri della difesa e da altri ministeri, nonché le spese per infrastrutture comuni della NATO.

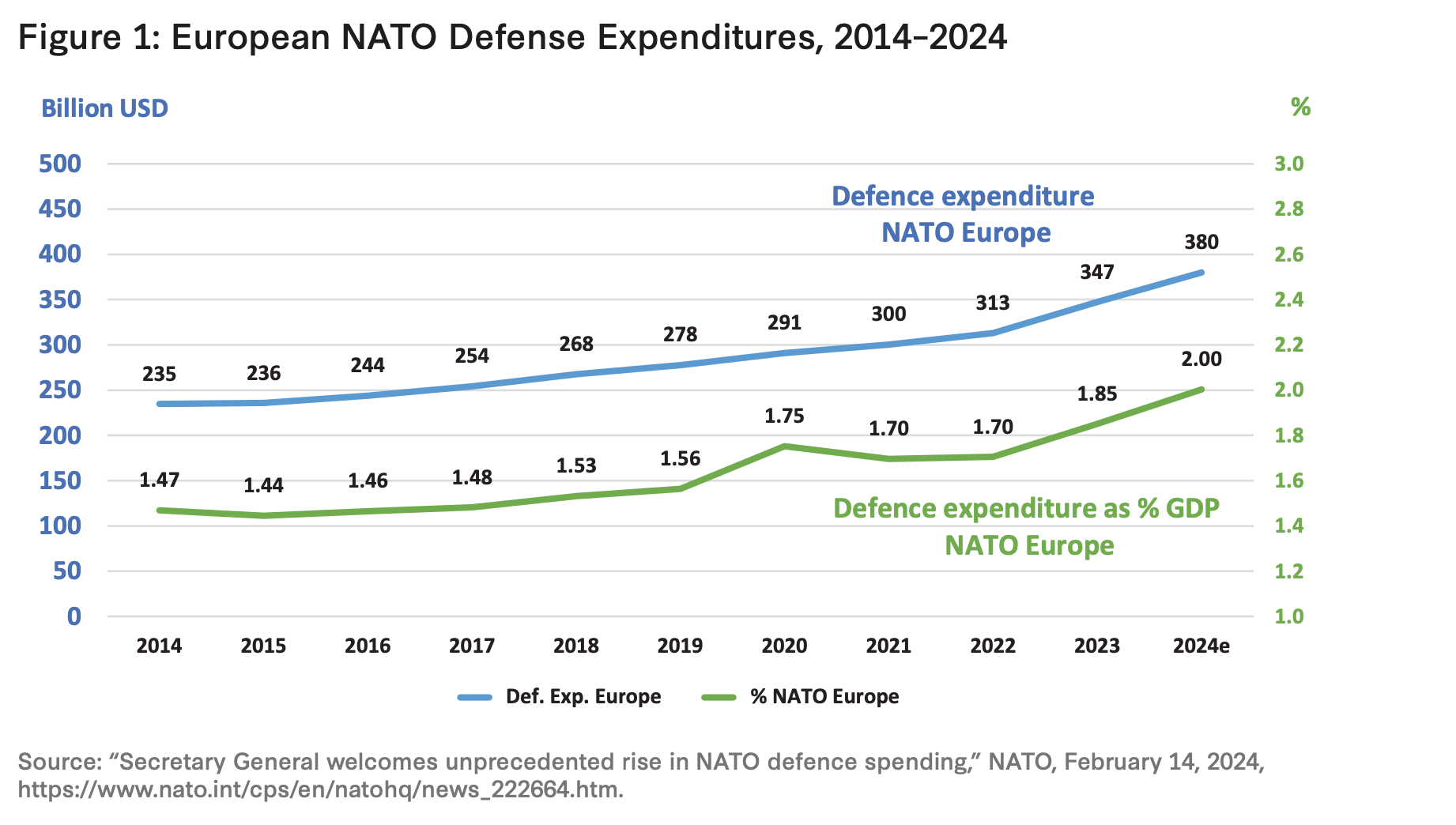

Importo totale delle spese per la difesa dei paesi europei membri della NATO, espresso in miliardi di dollari 2015 equivalenti, nel periodo 2014¬¬–2024. Viene anche indicata la percentuale della spesa rispetto al PIL (fonte NATO)

Per confrontare l’evoluzione della spesa in modo omogeneo nel corso degli anni, tenendo conto delle variazioni dei prezzi e dei cambi, nella figura 1 i dati vengono espressi in miliardi di dollari 2015 equivalenti.

La figura mostra un continuo aumento della spesa militare europea, con un’accelerazione particolarmente elevata a partire dall’invasione russa dell’Ucraina: si è passati da un aumento annuo del 2,5% nel 2021 al 3,2% del 2022 per poi balzare al 9,3% del 2023 fino al 17,9% del 2024. Il peso percentuale della spesa militare sul PIL, rimasto inferiore a 1,6% fino il 2020, è salito a 1,85% nel 2023 per raggiugere il 2% nel 2024.

I dati relativi alla frazione di PIL per la difesa sono particolarmente importanti per la NATO, in quanto il raggiungimento del 2% entro il 2024 era un obiettivo concordato dai paesi membri nel 2014.

Tuttavia, se globalmente il risultato è raggiunto, non tutti gli stati hanno ancora soddisfatto l’impegno. Nel 2014solo tre paesi su 31 spendevano già quanto stabilito: gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Grecia; nel 2021, a questi si sono aggiunti tre stati baltici: Estonia, Lettonia e Polonia e nel 2023 altri quattro: Danimarca, Finlandia, Lituania e Ungheria. Nel 2024 i paesi che superano il 2% sono 23, con il record della Polonia (4,13%); tra i grandi paesi europei solo Italia (1,49%) e Spagna (1%) sono ancora lontane dall’obiettivo.

Per quanto riguarda l’Italia, il programma elettorale della coalizione ora al governo intendeva garantire: il “rispetto degli impegni assunti nell’Alleanza Atlantica, anche in merito all’adeguamento degli stanziamenti per la difesa”; se ora il governo volesse portare la spesa militare al 2% del PIL entro il 2024 dovrebbe aumentare il bilancio militare di quasi 11 miliardi di euro; impresa che appare francamente ardua.

Anche il personale militare dei paesi europei attualmente membri della NATO è aumentato, passando da 1,82 milioni del 2014 a 1,90 milioni nel 2021 fino a superare i due milioni (2,04 milioni) nel 2024, con un aumento nel decennio di circa il 12%. Attualmente otto paesi europei hanno oltre 100 mila militari: Francia (205 mila), Germania (186 mila), Grecia (111 mila), Italia (171 mila), Polonia (216 mila), Spagna (117 mila), Turchia (481 mila) e Regno Unito (138 mila); va osservato che è particolarmente elevata la consistenza delle forze armate della Turchia e della Polonia.

Il documento della NATO analizza la spesa dei singoli paesi, suddividendola in quattro categorie: personale, infrastrutture, investimenti e ricerca, operazioni e manutenzione. L’articolazione delle spese nelle quattro categorie è estremamente differente da paese a paese, date le diverse dinamiche politiche interne, lo scarso coordinamento fra i vari paesi, la differente consistenza dal personale militare, le implicazioni militari e di sicurezza poste dalle condizioni geografiche, lo stadio dei piani di sviluppo e ammodernamento delle forze, gli impegni internazionali e le “storie” pregresse.

Per esempio, il costo medio annuo per persona arruolata varia molto da paese a paese, date le differenze del costo della vita e della disponibilità al reclutamento, con valori più alti per i paesi occidentali e molto inferiori per i paesi baltici e balcanici: nel 2024 il costo medio in dollari equivalenti dei primi supera i 100 k$, con 195 k$ in Olanda, 155k$ in Germania, 122k$ in Italia, 148k$ in UK e 150k$ in Danimarca; nei paesi baltici il costo medio varia fra 40k$ e 50k$, mentre si scende a 38 k$ in Grecia e meno di 21k$ in Turchia.

Per garantire che i fondi siano spesi nel modo più efficace ed efficiente per acquisire e dispiegare capacità moderne, gli alleati della NATO hanno anche concordato che almeno il 20% della spesa per la difesa debba essere destinato a investimenti per l’acquisto, ricerca e sviluppo di attrezzature militari “importanti” (i cosiddetti major equipment). Questo include la ricerca e lo sviluppo associati, percepiti come un indicatore cruciale della portata e del ritmo della modernizzazione.

Rispetto questa indicazione, nel 2014 solo 8 paesi superavano tale livello, con il record della Svezia col 40,47%; nel 2021 i paesi “in regola” erano già 22, mentre nel 2024 solo Belgio (15,2%) e Canada (18,6%) sono al di sotto della linea-guida e il valore mediano raggiunge il 30,85%, con il record dalla Polonia, che dedica allo sviluppo il 51,3%. Anche l’Italia ha raggiunto questo obiettivo: nel 2014 destinava agli investimenti il 10,9%, della spesa ma nel 2021 la percentuale raggiunse il 23,23% per scendere nel 2024 al 22,08%.

Evoluzione degli impegni di spesa

Il riferimento al 2 per cento del PIL da destinare alle spese militari compare per la prima volta nel 2006, nel vertice di Riga dei ministri della difesa dei paesi della NATO, “per continuare a garantire la prontezza militare dell’alleanza e come indicatore della volontà politica dei paesi di contribuire agli sforzi di difesa comune”. Non si trattava allora di un impegno formale, ma della “decisione di lavorare a questo obiettivo” e il parametro del 2 per cento era stato deciso in maniera pressoché arbitraria.

Al vertice di Newport nel Galles del 2014, in risposta all’annessione della Crimea da parte della Russia e in un contesto di crescente instabilità in Medio Oriente, i leader della NATO concordarono un impegno di investimento nella difesa (Defense Investment Pledge) per invertire l’allora corrente tendenza al calo dei bilanci per la difesa, formalizzando quanto deciso ormai otto anni prima. Tutti gli alleati dovevano impegnarsi ad aumentare la spesa per la difesa in termini reali in corrispondenza alla crescita del PIL, puntando ad avvicinarsi alla linea guida del 2% entro un decennio (quindi entro il 2024), per “colmare le carenze di capacità” della NATO.

Nonostante il livello di spesa minimo sia stato formalizzato dai leader dei paesi NATO – e più volte confermato – questo non rappresenta un impegno legalmente vincolante e al momento non sono previste conseguenze o sanzioni specifiche per chi non dovesse rispettare il termine previsto.

In realtà, per il presidente Donald Trump l’obiettivo del 2% doveva soprattutto riequilibrare la spesa militare degli alleati con quella americana per gli impegni a sostegno della NATO.

La spinta più decisa all’aumento della spesa militare è venuta dal summit di Madrid (30 giugno 2022) che ha, fra l’altro, approvato il nuovo “concetto strategico” dell’alleanza, a guidare la politica militare della NATO nei prossimi 10 anni, tenuto conto del cambiamento strategico a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina.

Il nuovo concetto strategico individua nella Russia “la minaccia più significativa e diretta alla sicurezza degli alleati e alla pace e alla stabilità nell’area euro-atlantica” e propone di ripristinare il perduto senso di sicurezza dei paesi europei in soli termini militari, mediante il rafforzamento delle capacità deterrenti, sia nucleari che convenzionali, e sulla preparazione operativa a una efficace difesa armata, secondo un documento (riservato) di strategia militare. Da qui una crescente pressione per un deciso aumento delle spese per la difesa nei bilanci nazionali.

Viste le esorbitanti spese previste per il 2024 e il raggiungimento a livello globale dell’obiettivo del 2% del PIL, si dovrebbe poter sperare che la spesa militare europea abbia ormai raggiunto il massimo e che possa quindi stabilizzarsi nei prossimi anni, senza ulteriori sostanziali aumenti.

Invece, al Vertice di Vilnius del 2023, i leader della NATO hanno concordato un nuovo impegno di investimento nella difesa, affermando che in molti casi sarà necessaria una spesa superiore al 2% del PIL per colmare le carenze esistenti e soddisfare in tutti i settori le esigenze di sicurezza poste dal presente contesto strategico globale, “mantendo una traiettoria positiva a fornire le capacità necessarie per una forte difesa avanzata”.

Già la Norvegia intende dare una “spinta storica” alla sua spesa, che ha superato i 10,5 G$ nel 2024 (2,2% del PIL), e raddoppierà nei prossimi 12 anni e il governo britannico ha annunciato un piano già finanziato per raggiungere il 2,5% del PIL entro il 2030, con un aumento di 75 miliardi di sterline (96 miliardi di dollari).

Secondo molti osservatori, il vero problema della NATO è come vengono spesi i fondi allocati alla difesa: gli alleati europei spendono molto ma cooperano e si coordinano molto poco, rendendo la difesa più costosa e inefficiente del necessario.

Vogliamo sperare che il prossimo summit della NATO (Washington 9-11 luglio) possa mirare a ottimizzare la spesa anziché imporre ulteriori aumenti, in modo da ridimensionare la militarizzazione dell’Europa, e che riprenda una politica di controllo degli armamenti per garantire la stabilità strategica globale e la sicurezza europea.