Combattenti per la pace. Palestinesi e israeliani insieme per una liberazione collettiva è un instant book curato da Daniela Bezzi e pubblicato da Multimage, che l’editore Olivier Turquet definisce “un libro necessario, un lavoro collettivo e un seme per il futuro”.

È scritto a molte mani e raccoglie testimonianze e narrazioni di attivistɘ che danno vita, dal 2006, a una organizzazione nonviolenta di co-resistenza alla guerra e all’occupazione, di perdono e riconciliazione israelo-palestinese, sulle orme di quanto accaduto in Sudafrica e Irlanda.

Combattenti per la pace, il cui motto è “condividere il dolore, nutrire la speranza”, è una ONG fondata, come si legge sul suo sito (https://cfpeace.org/), “su principi di egalitarismo, ascolto reciproco e partecipazione dal basso in entrambe le aree del conflitto” per “una soluzione di pace e riconciliazione” e per mettere fine all’occupazione dei territori palestinesi con la nonviolenza.

È stata creata da ex militari israeliani ed obiettori di coscienza (refuseniks) ed ex militanti palestinesi (di qui la scelta del nome: tutti avevano combattuto e poi rifiutato di continuare); ad essi si sono aggiunti nel tempo donne e giovani. Auspica una soluzione a due Stati che ritorni ai confini del ’67, ma ogni altra prospettiva di convivenza rispettosa è aperta.

Varie, creative ed efficaci sono le pratiche realizzate: lavoro sul terreno agricolo, in Cisgiordania; co-resistenza con le comunità palestinesi (raccolta delle olive, pascolo, scavo e difesa dei pozzi, presenza testimoniale israeliana per scoraggiare le violenze dei coloni); sostegno economico e legale; campagne di sensibilizzazione; enpowerment femminile (il Joint Women’s Group valorizza i ruoli direttivi delle donne); visite organizzate nei territori occupati con multi-narrative tours, purtroppo interrotti dopo il 7 ottobre; iniziative educative (semestri di studio per i giovani nelle Freedom Schools e corsi per gli educatori, Land Beyond the Mountains); gruppi di incontro, che precedono il servizio militare israeliano obbligatorio (due anni di leva per maschi e femmine diciottenni); seminari di azione nonviolenta (dallo storytelling all’autodifesa nonviolenta durante le manifestazioni); film, spettacoli teatrali e perfino interventi diplomatici (negli USA).

Ma sono soprattutto significative le commemorazioni annuali: la Joint Memorial Ceremony, che, in alternativa alle giornate nazionali israeliane dedicate ai caduti in guerra o alla celebrazione della patria, vede affiancati i parenti delle vittime di entrambi i fronti del conflitto, uniti da temi come il reciproco riconoscimento o la protezione dei bambini, e la rievocazione della Nakba del 1948, che quest’anno ha scelto come argomento la liberazione.

CFP ha vinto il Guernica Award for Peace and Reconciliation nel 2024 ed è stata candidata due volte al premio Nobel per la pace, nel 2017 e nel 2018.

Il libro è arricchito da molte foto. Una di queste ritrae un cartello: “E nel più buio dei tempi, dovremo rifiutare di perdere la nostra umanità. Altrimenti, a che scopo viviamo?”

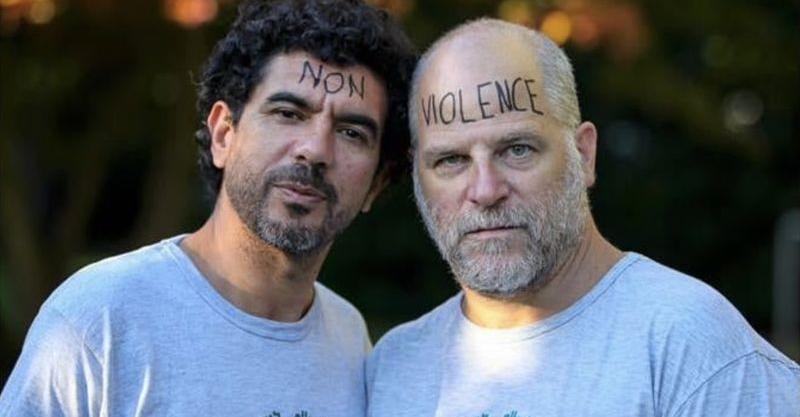

Ciò che rende questo volumetto indispensabile, però, sono le vive voci dei protagonisti di questa coraggiosa e commovente esperienza, molte delle quali raccolte da Ilaria Olimpico, artista e formatrice per la trasformazione dei conflitti, madre di due bimbe e compagna di un israeliano obiettore di coscienza. Ilaria ha intervistato Chen Alon e Sulaiman Khatib, che sono tra i fondatori dell’organizzazione, ed Ezster Koranyi e Rana Salman che ne sono co-direttrici. Altre storie sono riportate dal sito, come quella di Turi Flint, coordinatore per Israele.

Per tanti di coloro che hanno abbandonato l’esercito inorriditi dalle crudeltà gratuitamente perpetrate a Gaza, in Cisgiordania o in Libano, la svolta è stata segnata dall’operazione Protective Edge, Barriera Protettiva, del 2014, in cui si bombardarono edifici civili a Gaza. Ma già subito dopo la seconda intifada, seguita all’attacco israeliano alla spianata delle moschee, a partire dal 2001, le parole d’ordine erano “assediare e bloccare”; “i villaggi palestinesi diventarono delle prigioni” e questo proprio a ridosso degli accordi di Oslo, che avevano riacceso la speranza da ambo le parti.

L’efferatezza inaudita della seconda intifada, d’altro canto, così diversa dalla prima “guerra delle pietre” del 1986-87 e caratterizzata dagli attacchi suicidi contro i civili israeliani (anche studenti e bambini), indusse tanti militanti di Al Fatah e di Hamas a ripudiare questa strategia e la violenza in genere, in grado solo di innescare una spirale senza fine di sofferenze inutili.

A proposito del 7 ottobre, confida Sulaiman Khatib: “non so davvero a quale livello demoniaco siamo potuti arrivare, per fare ciò che è successo”.

Racconta ancora Bassan Aramin di aver sviluppato da ragazzo “un profondo sentimento di vendetta” che negli anni, e grazie alle letture e ai contatti in prigione, si è convertito in empatia: “ho pianto per i miei oppressori”, dice, dopo aver visto un film sull’Olocausto. Continua riferendo i primi incontri segreti fra ex militanti dei due schieramenti, a Betlemme fra il 2005 e il 2007, e come neppure l’assassinio della figlioletta di 10 anni, uccisa da un proiettile di gomma israeliano, gli abbia fatto abbandonare la strada del dialogo.

È curioso e quasi ossimorico che proprio nelle prigioni israeliane per molti combattenti palestinesi sia avvenuta una sorta di epifania, di illuminazione, attraverso gli incontri con soldati e guardie, rabbiosi o diffidenti dapprima e poi via via sempre più coinvolgenti e sinceri.

È la scoperta di una narrazione altra da quella della propaganda, con la crescente decostruzione della disumanizzazione del “nemico” cui si era stati educati. “Ci sono sempre due o più lati della storia” ed è l’ignoranza della storia vissuta dall’ “altro” a generare paura e risentimento. Infatti, come avverte Chen Alon, “una delle prime manifestazioni dell’oppressione è che la gente non riesce a immaginare un’altra realtà”.

Allora occorre porsi in ascolto “davanti al dolore degli altri”, come scriveva la grande fotografa di guerra di origine ebraica Susan Sontag, e “non distogliere lo sguardo”, come raccomanda la scrittrice indiana Arundathi Roy. E questa attitudine è certo più affine alla postura femminile della cura.

Rana Salman sostiene che le donne sono meno violente per natura e sono quelle che in guerra pagano di più. Ha visto madri scrivere sui braccini dei figli il loro nome, per riconoscerli in caso di perdita o di morte. (Come non rievocare i numeri tatuati sul braccio ai bimbi ebrei nei campi nazisti? “Chi è sradicato sradica”, scriveva Simone Weil.) E Jamil Qassas, al cui fratellino hanno sparato per non aver rispettato il coprifuoco, riferisce che sua madre, apprendendo in televisione di un autobus scolastico saltato in aria per un attacco kamikaze, era scoppiata in pianto esclamando: “Quelle madri avranno gli stessi sentimenti e lo stesso dolore che abbiamo provato noi. Le lacrime di una madre palestinese non sono diverse da quelle di una madre israeliana”.

Eppure le donne sono entrate nell’organizzazione solo in un secondo momento: “c’è un’energia molto maschile in Medio Oriente, anche in Combatants for Peace”, riconosce Ezster Koranyi, “benché oggi anche i compagni stiano facendo qualcosa per cambiare”. E Rana conferma: “all’inizio mi capitava di essere l’unica donna palestinese alle riunioni, ma in quasi vent’anni il movimento è cambiato e ora io ed Ezster siamo alla direzione”.

CFP è l’esito di esperienze precedenti, come Parents Cicles Family Forum, che riuniva genitori che avevano perso i figli su entrambi i fronti di guerra, o l’associazione di ex soldati israeliani Breaking the Silence, creata da Jehuda Shaul, primo obiettore di coscienza o refusenik, o ancora il Centro Abu Sukar per la pace, fondato da Sulaiman Khatib nel 1997, divenuto poi Associazione Al Quds per la democrazia e il dialogo.

Ma, avverte Chen Alon, vero perdono e autentica riconciliazione non potranno esserci senza assunzione di responsabilità: “gli israeliani devono assumersi la responsabilità della Nakba del ’48 e i palestinesi quella degli attacchi suicidi”. E Sulai ricorda che nella cultura palestinese il perdono, tasamuh, è centrale per la religiosità islamica: la fede degli antenati ha avuto per centinaia di anni “la fermezza dell’albero di ulivo” e si è radicata nella pratica della “riconciliazione fra le diverse tribù del Medio Oriente”; l’impegno e l’aspirazione oggi è quello di “sentirci con un cuore binazionale”.