È un percorso comunicativo che non s’avvale esclusivamente del messaggio uditivo, ma che è un insieme di espressioni da collocarsi nella più appropriata definizione di “drammatizzazione”: i passi di danza, le movenze, i paramenti e i colori sono “note altre” che, insieme alle note suonate e ai canti, si fondono in un unico sentiero musicale.

La musica dei nativi d’America, s’intende quella più tradizionale, può risultare alquanto “indigesta”. Uno dei motivi è la sua estrapolazione dai contesti originari. Infatti si parla di un percorso comunicativo che non si avvale esclusivamente del messaggio uditivo, ma che è un insieme di espressioni da collocarsi nella più appropriata definizione di “drammatizzazione”: i passi di danza, le movenze, i paramenti e i colori sono “note altre” che, insieme alle note suonate e ai canti, si fondono in un unico sentiero musicale, sia questo fatto di passioni e di perdite, di ombre e di luci, di vita e di morte ma, soprattutto, di memoria. Per i nativi la memoria è fonte di tutto, del loro presente, dei loro sogni. È un sapere da raccontare e tramandare, anche con le note.

È una musica, quella nativa, che si compone senza mai dimenticare le sue radici, le sue origini. Anche nelle versioni più moderne e sofisticate troviamo abbondanti tracce che rimandano a un passato ancestrale mai seppellito. E i generi musicali con i quali la tradizione amerindia interagisce sono praticamente tutti: dal country al folk, dal rock al jazz, dal blues al rap, fino ad arrivare alle suggestioni della new age. Gli autori nativi quindi non disdegnano la musica non-nativa, ma non si convertono mai completamente, non lasciano cancellare i loro retaggi, al contrario, s’identificano ancor oggi nella famosa frase di Toro Seduto: “Prendete ciò che c’è di buono dalla cultura dell’uomo bianco e lasciate perdere il resto”.

Il “resto”, nel campo della musica occidentale, lo troviamo proprio nell’assenza sempre più frequente di memoria e in una tendenza auto-celebrativa; ma una pianta senza radici resta verde per poco, così anche la maggior parte delle composizioni musicali contemporanee, che si limitano a essere merce che si tramanda al massimo per un paio di stagioni. È proprio a causa di questa assenza di memoria che tante composizioni non possono essere apprezzate se non al momento del loro confezionamento. Così è. Senza radici la musica resta muta.

Per i nativi, inoltre, la musica non è propriamente nata con loro, ma con la terra. Con la Madre Terra. Ed è con essa che si svela: il sibilo del vento, lo scorrere del ruscello, lo sciogliersi del tuono, il ticchettio ritmico della pioggia. Tutto ciò è musica. Sono musica il grido penetrante dell’aquila, il magico ululato del lupo, il canto della civetta. Sono musica ancor prima dell’avvento della specie umana. Da questo concerto ancestrale i popoli amerindi hanno sempre tratto la loro ispirazione, coniando note senza tempo, tramandando di bocca in bocca, di strumento in strumento, fino alle ultime generazioni, la storia della loro esistenza.

Percorrendo all’indietro i sentieri di note dei nativi d’America, troviamo un ricchissimo patrimonio espresso, per lo più, nelle cerimonie sacre, nei pow wow (incontri intertribali), nelle survival schools (dove s’insegna la cultura orale, propria dei nativi americani, apprendendo le specifiche identità e peculiarità). Nei popoli amerindi il suono ha avuto sempre un valore altamente spirituale e sacrale. Questo è un ulteriore motivo che ne impedisce, particolarmente nelle composizioni di carattere religioso, una commercializzazione selvaggia e una conseguente svendita dei loro patrimoni culturali e musicali. Le “voci di dentro” che esprimono le note intrise di pathos ancestrale sono legate sostanzialmente ai riti e alle cerimonie sacre. Tutte le varie deer dance, peyote dance, eagle dance, sun dance ecc. si manifestano attraverso i suoni, coi passi cerimoniali e nei significati simbolici espressi con l’abbigliamento e gli accessori sacri.

La musica nativa è talvolta legata e interconnessa a una sensazione poco gradita: il dolore. Ma il suono lenisce la sofferenza, è medicina per l’anima e per il corpo e favorisce il contatto col mondo magico e visionario. I partecipanti alle cerimonie più dure sono sostenuti da una solida impalcatura di suoni, siano questi sibili di fischietti o pulsare di tamburi, raschio dei suonatori di raspe o i suoni gracchianti dei sonagli di zucca. La sofferenza così s’attenua, avvolta in una trance di note che infondono coraggio, fiducia, determinazione. Come ad esempio nella sofferta sun dance, dove ci si lascia lacerare le carni dei pettorali, fischiando ininterrottamente in un fischietto d’osso o di canna e danzando tra battiti di tamburo. O nella diffusissima sweat lodge (capanna sudatoria), dove talvolta s’intonano canti che rievocano il ricordo ancestrale del travaglio della nascita. Nella sweat lodge è buio, caldo, umido e tutti quelli che vi partecipano sono nudi: un esplicito riferimento simbolico al ritorno nell’utero materno, dove si appianano i conflitti e dove tutti tornano uguali. Ma il dolore che accompagna le musiche nelle cerimonie sacre non ha, come si potrebbe pensare, significati “masochistici” o retaggi di arcaico autolesionismo: funziona invece come rito di passaggio.

Deer dance, dipinto di Fernando Eros Caro

Tra gli indiani yaqui, che sono circa trentamila e vivono tra il Messico e l’Arizona, una delle cerimonie più diffuse è la deer dance (Danza del Cervo). Qui il danzatore s’adorna con una testa di cervo fissata sul capo e con gli occhi bendati da un panno, a simboleggiare il mondo visto attraverso gli occhi dell’animale. Dalle estremità delle corna pendono dei fazzoletti variopinti e il danzatore – accompagnato dal ritmo dei tamburi ad acqua, dal suono del flauto e dallo sfregamento delle raspe – imposta i suoi passi impugnando due gourd rattles, cioè sonagli di zucca. L’intero addobbo si chiama rihutiam e rappresenta lo spirito di tutti i cervi che sono morti per far vivere gli umani. Se ci si concentra sulla testa del quadrupede, senza badare al danzatore, si ha la netta impressione di assistere alle movenze di un vero cervo. Per gli yaqui, il cervo (o Maso) è considerato come un fratello: saai maso è infatti la parola yaqui per dire “Fratello Cervo”.

Per farsi apprezzare dal resto del mondo, da alcuni decenni la musica nativa sta uscendo dai suoi percorsi sacri e dai riti cerimoniali, parlando (anche) l’inglese e intonando note occidentalizzate, mai dimentica però dell’identità e dell’eredità lasciatale dai padri. Una musica, quindi, che si presta volentieri a farsi “contaminare”, ma che non cancella in nessun modo il ricordo di essere se stessa.

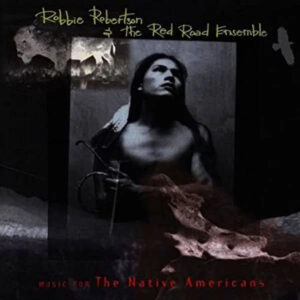

Tra i musicisti e gli artisti nativi più conosciuti e apprezzati ricordiamo Robbie Robertson, Buffy Sainte-Marie (sua la colonna sonora del film “Soldato Blu”), Carlos Nakai, Joanne Shenandoah, Tom Bee e gli Xit (primo gruppo rock nativo americano), il trio di donne cherokee Walela, Douglas Spotted Eagle, John Trudell, Floyd Red Crow Westerman, Pura Fe e le Ulali (gruppo di cantanti e musiciste donne), Robert Mirabal, Burning Sky, Mary Youngblood e tanti altri e altre. Non sono però esclusivamente nativi gli autori di musica “nativa”, al loro filone etnico si vanno ormai convertendo schiere sempre più numerose di artisti non-nativi, affascinati o semplicemente interessati da una musicalità e da una ritmica antica e nuova al contempo.

Robbie Robertson, concerto della Concordia ad Agrigento

Buffy Sainte-Marie, Soldier Blue

Tom Bee, Sacred Warrior, video girato nella riserva Lakota di Pine Ridge

Al concerto di R. Robertson il trio Walela in “Cherokee Morning Song”

Pura Fè e il gruppo Ulali in “Idle No More”

Carlos Nakai e Peter Kater

Robert Mirabal in “Ee You Oo”

Douglas Spotted Eagle in “Arrival”

Burning Sky in “A Simple Man”

Mary Youngblood

Floyd Westerman in “Just Another Holy Man”