Mentre da parte delle istituzioni si moltiplicano i segnali di distensione e le dichiarazioni di allentamento delle restrizioni anti-covid, sono in molti a domandarsi se la fine di questa ondata segnerà il tanto atteso ritorno alla ‘normalità’ capitalistica fondata sullo sfruttamento di corpi e territori che purtroppo ben conosciamo. Gli esperti ONU, infatti, hanno formulato la previsione dell’arrivo di una fase di “tregua che può precludere alla fine della pandemia” grazie alla immunizzazione di massa derivante dall’elevato numero di contagi e di vaccini somministrati.

Senza perdere tempo, per bocca di mass-media e di sedicenti intellettuali, le sirene del capitale iniziano già ora a celebrare la gestione governativa della pandemia: ancora una volta, attraverso lo sviluppo della tecnica, e in particolare di quella medica e farmaceutica, l’umanità starebbe sconfiggendo uno dei suoi flagelli storicamente più letali senza il bisogno di mettere in questione l’organizzazione sociale dentro la quale quest’ultimo si è prodotto. In sostanza, l’approccio alla gestione del rischio sistemico si conferma ancora una volta quello tecnicistico caratteristico del paradigma della resilienza neoliberale, fondato sull’adattamento alle condizioni esterne negative – e sulla mitigazione ex post degli effetti – piuttosto che sull’individuazione delle cause strutturali e sociali che ne sono alla base e sulla loro eventuale rimozione o limitazione.

Tuttavia, per comprendere come un approccio puramente medico-sanitario sia riduttivo e insufficiente per risolvere una questione come quella pandemica, che è collegata direttamente all’organizzazione capitalistica delle nostre società, è sufficiente pensare al fatto che fino ad ottobre 2021 – a causa dei brevetti e delle diverse possibilità economiche – nei paesi ad alto reddito sono stati somministrati in media più di una dose di vaccino a persona, mentre nei paesi a basso reddito soltanto quattro dosi ogni cento persone (dati Covax). Oppure ancora che la ricerca del vaccino è stata rallentata dalla mancata condivisione inziale delle informazioni tra le divisioni di R&S delle diverse aziende che cercavano di raggiungere per prime il brevetto, senza considerare il fatto che si sarebbe potuto partire nella ricerca da un punto molto più avanzato, se non si fossero interrotte le ricerche sul coronavirus della SARS-1 subito dopo la sua scomparsa perché non abbastanza profittevoli. Non dimentichiamo anche come per tutelare i consumi natalizi nessuna misura efficace sia stata presa per limitare la nuova ondata, nonostante vi fossero già da diverse settimane dei segnali abbastanza evidenti. Infine, anche se l’elenco sarebbe ancora molto lungo, ricordiamo anche che la situazione critica in cui si trovano ad intervenire ancora oggi gli operatori sanitari e i medici dipende in maniera determinante dalle scelte politiche sconsiderate del ceto politico – di destra e di sinistra – che negli scorsi decenni ha definanziato fortemente il SSN (più di 35.000 posti letto in meno soltanto negli ultimi 10 anni e un tendenziale calo degli investimenti).

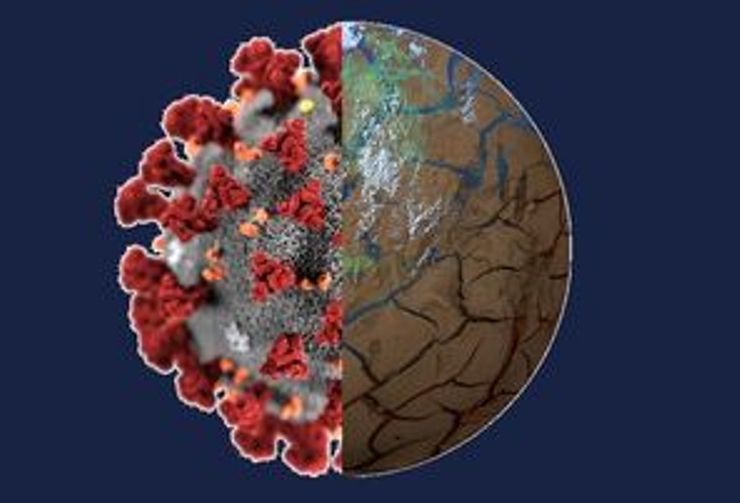

Insomma, la pandemia – per usare le parole di Michele Nobile nel suo libro del 2020 Un solo mondo, una sola salute. Il rapporto fra capitalismo, pandemie ed ecosistemi – non è quindi una questione puramente tecnica-medicale, ma un “fatto sociale totale” che può quindi essere compresa e affrontata soltanto individuando quelle cause strutturali e sistemiche che ne permettono la nascita e il perdurare, e purtroppo – perché no? – anche il ripetersi. Tra queste, come sempre da più parti viene sostenuto, anche la crisi ecologica e climatica che già oggi viviamo sulla nostra pelle, e che rappresenta il limite assoluto allo sviluppo capitalistico, oltre che un suo stesso prodotto, dal momento che la crescita – ovvero l’auto-valorizzazione del capitale – costituisce il motore dell’investimento privato.

Anche la crisi ecologica in atto, dunque, nonostante questo fattore venga troppo spesso trascurato – se non completamente ignorato – risulta direttamente collegata alla crisi pandemica. Per rendersene conto è sufficiente pensare al fenomeno della globalizzazione che, oltre a essere anche una delle prime cause di emissione di CO2 a causa dell’enorme peso dei consumi energetici per i trasporti intercontinentali, ha praticamente azzerato i tempi di trasmissione di un virus da un continente all’altro, esponendoci ad un rischio mai conosciuto prima.

In secondo luogo, come sostiene sempre Nobile “l’effetto netto del cambiamento climatico è di favorire la diffusione di malattie”. La ragione di ciò risiederebbe nel fatto che l’aumento delle temperature viene di frequente accompagnato da un aumento dei vettori di contagio, prime tra tutti le zanzare (le aree tropicali sono infatti notoriamente le cosiddette “aree calde” per la presenza di malattie infettive). Anche il caso delle zecche potrebbe essere indicativo, dal momento che negli ultimi venti anni sono raddoppiate le diagnosi della malattia di Lyme e si sospetta che alla base di ciò vi sia l’alterazione del ciclo stagionale e le maggiori temperature medie che consentono alle zecche di sopravvivere anche in inverno – per fare un esempio, secondo alcuni studi recenti (“Ticking Bomb”: The impact of climate changes on the incidence of Lyme Disease, Dumic e Severnini, 2018) la zecca della Crimea ha trovato in Svezia un terreno fertile per riprodursi.

Inoltre, tra le cause di questa nuova “transizione epidemica”, che secondo l’autore l’umanità sta vivendo a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso (con la comparsa dell’Aids, poi dell’aviaria nel 1997, della Sars nel 2002-3, la suina nel 2009-10, la Mers nel 2012, ed Ebola e il Covid-19 negli scorsi anni: le cosiddette “‘epidemie dell’Antropocene”), avrebbero un ruolo di primaria importanza anche le pratiche estrattiviste e produttiviste che caratterizzano l’attuale “processo mondiale di estensione della frontiera socioecologica”. Ad esempio, nonostante non vi sia ancora consenso scientifico, si sospetta ormai che la deforestazione, spingendo i pipistrelli selvatici ad allontanarsi dalla propria zona di origine per nutrirsi nei frutteti, faciliti il cosiddetto salto di specie di un virus (dall’animale all’uomo). Ma anche la costruzione di dighe e di ambiziosi progetti di irrigazione può avere come effetto di facilitare la diffusione e aumentare la gravità di alcune malattie portate dalle zanzare (ad esempio l’elefantiasi).

Anche la pratica dell’agricoltura intensiva e dell’allevamento industriale, cresciuta a dismisura nello scorso secolo sulla base della ricerca di una sempre maggiore efficienza produttiva, è tra le principali responsabili della “omogeneizzazione genetica delle popolazioni animali e vegetali” che facilita l’insorgere di epidemie e ne aumenta la gravità: “gli allevamenti industriali, con centinaia di migliaia o perfino milioni (nel caso del pollame) di animali, sono infatti i più grandi incubatori di virus influenzali potenzialmente pandemici”. Anche l’uso smodato di antibiotici che viene praticato in questi allevamenti contribuisce a produrre micro-organismi sempre più resistenti e pericolosi, generando il fenomeno dell’antibiotico-resistenza (considerato come una delle principali minacce alla nostra salute nei prossimi decenni e che già sta determinando una recrudescenza della tubercolosi). Inoltre, come anche i media mainstream hanno più volte sottolineato in questi anni, anche l’allevamento di animali selvatici e il commercio di animali vivi faciliterebbe il processo di salto di specie e andrebbe quindi interrotto.

Ma la perdita di biodiversità (l’attuale tasso di estinzione è almeno da dieci a cento volte superiore alla media dei dieci milioni di anni passati – Ipbes 2019) colpisce anche gli habitat naturali innescando il “fenomeno dell’ecological release e dell’invasione di nuovi territori”: l’alterazione degli ecosistemi produce infatti squilibri nel ciclo alimentare che possono ridurre il numero dei predatori dei vettori di contagio. Ad esempio, nel caso della malattia di Lyme, una delle cause che hanno determinato la sua estensione è stata proprio la riduzione dei predatori dei roditori che ne sono vettori di contagio.

Tra i fattori ambientali alla base del diffondersi delle epidemie non rientrano però soltanto quelli esclusivamente ‘naturali’: infatti, come ha sottolineato Jason Moore, a causa dell’impatto delle società umane sull’ambiente quest’ultimo non è più un elemento contrapposto dualisticamente a quello umano, ma viene modellato esso stesso dagli effetti del sistema produttivo capitalista e dei rapporti di potere che esso riproduce, per cui si genera un processo di trasformazione reciproca. Vanno dunque considerati anche quei fattori socio-ecologici come, ad esempio, “la concentrazione di grandi masse umane in baraccopoli (slums, favelas, bidonvilles) prive di servizi sanitari e sociali, d’acqua corrente e fognature, miserabili ma esposte a inquinanti industriali, [che] costituiscono un ambiente ideale per la propagazione di malattie infettive”. La presenza di acqua ristagnante in contesti antropici, infatti, favorendo la proliferazione delle zanzare, è uno dei fattori che favorisce la diffusione di malattie antropozoonotiche (ad esempio la malaria). Considerando il fatto che il 31% della popolazione urbana mondiale più povera vive in queste condizioni, e che spesso sono proprio loro i soggetti esclusi dall’accesso a prevenzione e cure adeguate, è immediatamente chiara la portata strutturale e multidimensionale del problema.

Per questo motivo, in questi ultimi anni, il concetto di “sindemia” (nato in ambito strettamente medico per descrivere l’interazione sinergica di due o più malattie) viene sempre di più utilizzato per descrivere quelle condizioni in cui la povertà e le condizioni sociali svantaggiate, sommandosi ai fattori ambientali di cui si è detto, generano un insieme di cause e concause che rendono molte delle megalopoli più povere del sud del mondo una vera e propria bomba ad orologeria.

APE – Assemblea Popolare Ecologista