In molti ricordano lo scalpore prodotto dalle inchieste giornalistiche che Fabrizio Gatti fece, entrando sotto mentite spoglie, nel CPT di Via Corelli o nel centro di Lampedusa. Quei centri chiusero e in tantissimi tirammo il fiato. Ora ci sono i CPR, una decina sparsi per l’Italia, repliche di quelle passate vergogne, come se la storia si ripetesse velocemente.

Abbiamo voluto intervistare Fabrizio Gatti per ripercorrere con lui quei momenti e riflettere su come sulla questione “diritti” e “immigrazione” non si possa mai abbassare la guardia…

Caro Fabrizio, ora hai 55 anni, allora ne avevi più o meno 35. Proviamo a tornare a quel momento. Come nacquero quelle inchieste?

Nel 2000 entrai in via Corelli con il nome “romeno” di Roman Ladu; lo scopo era quello vedere, raccontare, essere testimone di quello che avveniva nei centri di detenzione per immigrati, dove il più delle volte i giornalisti e nemmeno gli avvocati erano ammessi. L’anno prima ero stato in un centro simile in Svizzera: c’erano addirittura dei bambini rinchiusi, erano dei kossovari che chiedevano asilo. In entrambi i casi feci un reportage per il Corriere della Sera dove lavoravo e in entrambi i casi ci furono strascichi giudiziari nei miei confronti, ma li avevamo messi in conto. Il lavoro più impegnativo fu quello che feci in seguito, nel 2005, entrando nel centro di detenzione di Lampedusa, ma quel lavoro (per l’Espresso) era iniziato 4 anni prima: partii dal Senegal e poi in più riprese seguii le tappe – Mali, Niger, Libia – di coloro che percorrevano quella rotta fino in Italia. In questo lungo viaggio che toccò poi Algeria e Tunisia, mi chiamavo Bilal (che poi ha dato il titolo al mio libro uscito nel 2007).

Come era nata in redazione l’idea di questi servizi?

Negli anni ’90 mi occupavo di cronaca a Milano e mi ero trovato più volte a vivere le drammatiche condizioni di migliaia di persone che arrivavano nel nostro Paese; d’altra parte, nel ’93, avevo avuto la fortuna di passare un periodo in Sudafrica e seguire anche da vicino il lavoro di Nelson Mandela e la fine dell’apartheid. Se il Sudafrica si stava riscattando, da noi la sensazione era che stessimo “affondando” in quel sistema di discriminazione sociale. Aggiungi infine il fatto che sono figlio di immigrati.

Nel ’98 in applicazione degli accordi di Schengen venne introdotta la legge Turco-Napolitano, che prevedeva questi centri di detenzione amministrativa, quindi una sorta di “apartheid”: gli stranieri potevano infatti essere detenuti anche in assenza di alcun reato, i cittadini europei no. In quel momento, come giornalista, dovendo scegliere tra ciò che era legale e ciò che secondo me era giusto, ho scelto di stare da questa seconda parte. Volendo capire cosa stava succedendo e non potendolo fare da giornalista, l’unica possibilità era farlo “da migrante”, infiltrandomi.

Ricordo che all’apertura del centro di via Corelli avevano difficoltà ad entrare persino gli avvocati difensori, mentre i giornalisti erano stati proprio banditi. C’era più trasparenza in carcere. Pensa che alcuni detenuti in via Corelli erano dei lavoratori che, per la farraginosità delle pratiche burocratiche, avevano perso il permesso di soggiorno e si erano ritrovati chiusi dentro.

Di fronte a questa “stortura costituzionale”, da giornalista libero, ho ritenuto di proporre ai capi della mia redazione questo tipo di lavoro e sono stato sempre appoggiato.

Cosa vedesti?

Sono prima di tutto le caratteristiche fisiche a rendere questi centri disumani, perché se metto le sbarre alle finestre e faccio dei bunker di cemento armato il risultato è uno solo. Ciò che più mi colpì oltre al filo spinato e al rumore di chiavi e cancelli è che in via Corelli non era mai notte: riflettori potenti erano sempre accesi, mi sembravano le celle dove in Germania avevano rinchiuso la banda Baader–Meinhof, tanto è vero che si metteva della carta di giornale sulle finestre per cercare di fare buio. In realtà la prima struttura, quella dove entrai, era molto precaria, gelida, fatta di container, con seri problemi igienici ed epidemie di scabbia. In seguito venne fatta una struttura in muratura a pettine, secondo una architettura spaventosa della detenzione, che è la struttura attuale. Eppure regnano il silenzio e l’opacità; pensa che da vent’anni sulla tangenziale est di Milano sono state messe delle protezioni per impedire a chiunque di vedere dall’alto cosa succede nel centro di via Corelli. E da dentro neppure si vedono le auto, si sentono solo i colpi di tamburo sui giunti del ponte e tutta la notte si sente questo rumore.

Sicuramente se fossi entrato come giornalista avrei visto molto meno; credo che in queste situazioni il lavoro “da infiltrato” sia fondamentale. Io spero che qualcun altro lo rifaccia: io non posso perché la mia vicenda è diventata troppo nota e le mie impronte digitali sono state registrate in lungo e in largo. La sentenza di assoluzione ad Agrigento, dopo l’inchiesta da infiltrato per L’Espresso a Lampedusa, pone però un importante precedente legale che apre la strada a chi volesse fare un’operazione simile alla mia.

Dopo le mie inchieste, che colpirono moltissimo l’opinione pubblica, soprattutto quella di Lampedusa che venne ripresa a livello internazionale, l’Italia fece davvero una brutta figura e sia il centro di via Corelli sia quello di Lampedusa vennero chiusi.

C’è da dire che in quegli anni c’erano molti più parlamentari che erano attenti e visitavano spesso queste strutture senza preavviso. Questo aiutava molto. Oggi quella generazione di parlamentari non c’è più e i partiti più sensibili su questi temi sono stati messi fuori dal Parlamento.

Quanto tempo rimanesti in via Corelli?

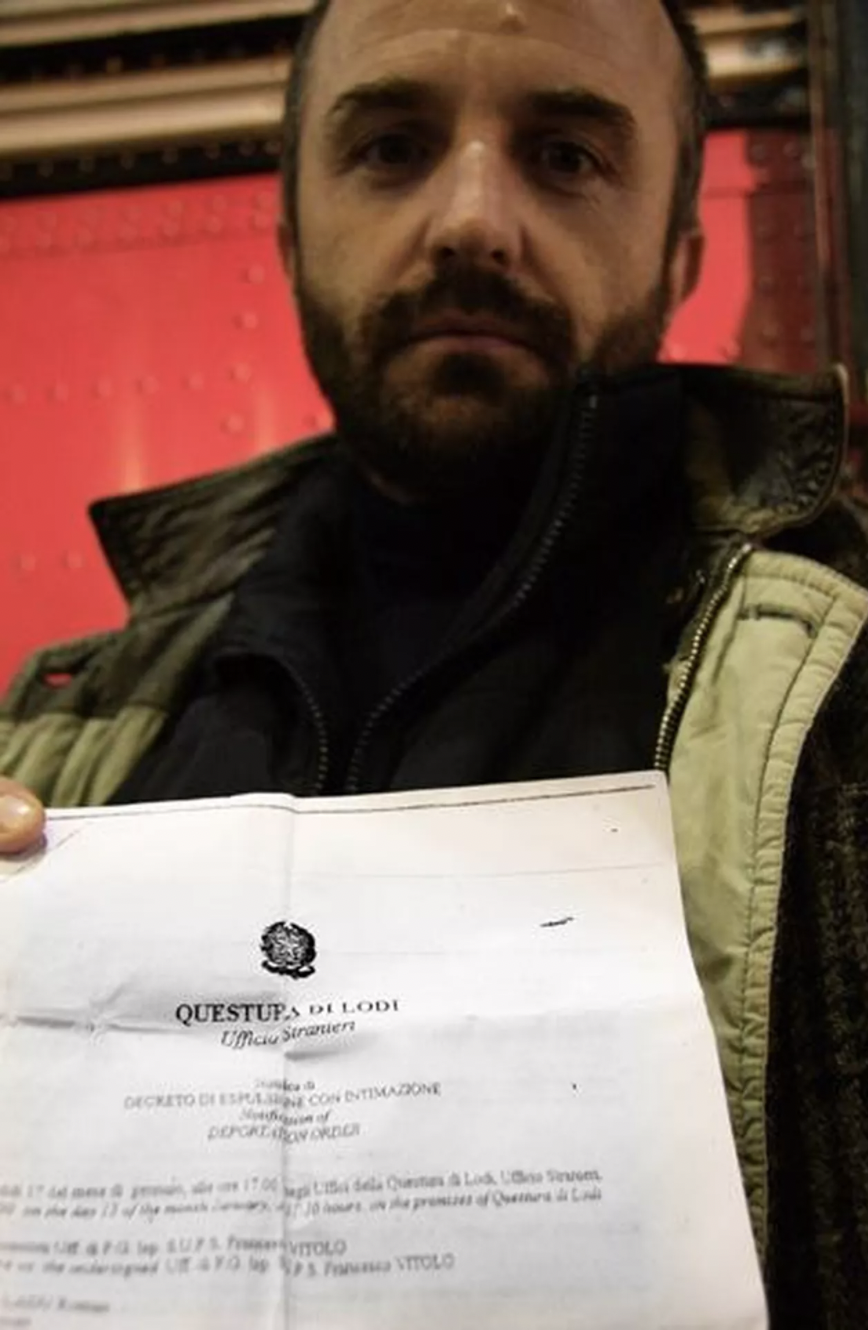

Ci rimasi due giorni, anche perché con la redazione ritenemmo che avessi visto abbastanza e volevamo evitare di dare loro la soddisfazione di “scoprirmi”; quindi, il capocronista chiamò il questore e spiegò tutto. Io mi ero preoccupato che se avessero dovuto chiamarmi al megafono, per rispetto dei miei compagni di detenzione, usassero il mio nome di copertura; se mi avessero chiamato col mio nome italiano, il fatto di lasciare persone in quella situazione avrebbe sottolineato davvero quel privilegio che uno non vorrebbe mai avere: il privilegio dovuto al tuo luogo di nascita, al tuo passaporto. A Lampedusa rimasi 8 giorni e ne uscii con un decreto di espulsione in Iraq. Venivamo rilasciati piuttosto frettolosamente, dal momento che il centro era per 200 persone e ne ospitava mille.

Cosa successe dopo?

Tra le varie conseguenze delle mobilitazioni, delle rivolte, degli appelli e anche dei miei servizi giornalistici, nel 2006 venne istituita un’importante commissione presieduta dall’ambasciatore Staffan De Mistura, che fece un grosso lavoro, dal quale io credo bisognerebbe ripartire. Invece si è tornati indietro, un’altra volta a seminare paura, con filo spinato e tutto il resto.

Roman Ladu ha poi avuto una seconda vita sull’Espresso. Il 1° gennaio 2007 la Romania era entrata nell’Unione Europea, alla fine del 2007, dopo un brutto omicidio a Roma commesso da un romeno e risolto grazie alla testimonianza fondamentale di una cittadina romena, la politica italiana da destra a sinistra se la prese con i romeni. Allora tirai fuori dal cassetto il mio decreto di espulsione come Roman Ladu e feci il giro d’Europa, dimostrando che nei confronti dei cittadini romeni c’erano un po’ più di rispetto e tolleranza.

Foto di Luca Ferrari per l’Espresso

Cosa hai provato e pensato quando un anno e mezzo fa hanno riaperto il CPR in via Corelli?

Da una parte ho pensato a una sconfitta giuridica, dall’altro ho trovato la conferma che la democrazia perfetta non esiste e senza un’adeguata pressione e attenzione queste vergogne si ripresentano drammaticamente. Penso che si debbano riprendere le battaglie legali di allora, con la difficoltà in più di non avere nessuna, o quasi, sponda in Parlamento.

Ai primi di settembre ci sono state due conferenze stampa in Parlamento, con diversi parlamentari, per denunciare l’opacità dei CPR e le difficoltà di accesso per i giornalisti. In seguito alla visita del senatore De Falco, è stato illustrato il dettagliato report “Delle pene senza delitti”. Come mai secondo te in quelle conferenze stampa mancarono completamente i media principali?

Io credo che in questo momento l’attenzione sia su altro; paradossalmente la questione dei migranti, senza Salvini al governo, è passata in secondo piano. In questo momento sto lavorando sull’origine della pandemia, ma mi impegno in futuro a tornare sul tema. Non credo che con le visite di associazioni o giornalisti all’interno di questi centri si potrà andare verso il loro superamento (obiettivo che tra l’altro aveva la commissione Staffan De Mistura). Credo si debba costruire una consuetudine di trasparenza e in questo caso la figura più importante è l’avvocato, oltre al medico e allo psicologo per i casi che ne hanno necessità. E poi le visite di parlamentari che hanno il vantaggio di avere molta “libertà” all’interno e soprattutto possono essere fatte senza alcun preavviso. Inoltre sono importantissimi gli esposti e la loro continuità e la possibilità di avere contatti all’interno ed essere documentati.

Un altro problema rispetto a 15 o 20 anni fa, quando feci quelle inchieste, è che oggi il livello di assuefazione rispetto alla gran quantità di denunce che si sentono, che corrono sul web è maggiore. A suo tempo riuscimmo a portare in prima pagina sul Corriere un tema come quello di via Corelli; oggi sembra davvero più difficile, ma non per questo, mi rendo conto, bisogna desistere, anzi. Infine, bisogna dire che dopo tanti anni di semina xenofoba, l’asticella dell’indecenza si è alzata e si è disposti a tollerare molto di più alcune indecenze giuridiche, come l’accettazione della detenzione di persone che non hanno commesso alcun reato.

Inchiesta su via Corelli, ripubblicata da Meltingpot.org.