Individualmente mi considero un ottimista, ma collettivamente sono un pessimista assoluto. Non abbiamo altra scelta che continuare a lavorare, nella certezza che la cultura, l’educazione e la tolleranza siano armi di costruzione massicce con cui affrontare la violenza e la stupidità.

Joan Mirò

Carl Jung diceva che l’arte “è ciò che ci salverà dalla barbarie”, e su questa definizione, Gabriel Manzo riflette su ciò che ci rende barbari nella società di oggi. Nonostante la presunta evoluzione che abbiamo raggiunto scientificamente e tecnologicamente, si interroga sui motivi che danno origine alla perdita di senso dell’umanità e su cosa ci porta ad essere sempre meno empatici, più asociali e talvolta violenti. Cosa ha smesso di guardare l’umanità per perdere di vista quasi completamente i suoi valori più identitari? Manzo se lo è chiesto in tanti modi diversi e attraverso il suo progetto artistico è andato al recupero di quei territori dove la vita ritrova il suo valore e ci lega al vero senso dell’umanità, gli altri.

“Senza lo sguardo degli altri, l’opera è soltanto un oggetto, e pensarla senza tenerne conto è una sciocchezza”, dice.

Afferma che il senso democratico dell’arte non significa che tutti possano farlo, comporta un impegno ed un lavoro che non tutti riescono ad accettare. Gran parte degli attori della scena contemporanea, per rompere coi canoni di bellezza universale del cosiddetto pensiero classico, scommettono su manifestazioni ascetiche, mancanti di contenuto e di qualsiasi poetica visiva e intellettuale, banalizzando con il loro discorso il più essenziale senso dell’espressione artistica, producendo cataloghi di esercizi sistematici che rasentano la sperimentazione e il vuoto, smettendo di offrire al pubblico un’esperienza estetica trascendente che ci metta di fronte a uno dei sensi più importanti dell’arte: la contemplazione.

Sia nelle sue prime serie come “Più nudi della pelle” o “Lettere senza scrivere” (fig1), dove le sue domande erano orientate al senso di assenza inaspettata e permanente, sia guardando le sue pratiche più vicine, che includono serie come “Tradimento del sole” (fig2) dove gioca con le emozioni che definiscono l’amore, il tradimento, i desideri o la felicità; o “La macchina del fango” (fig3) dove le loro domande presentanoi perché?, così come il immaginare ancora la riparazione attraverso il fango come possibilità costruttiva, Manzo ha cercato instancabilmente se stesso, e ci ha sfidato a farci riflettere su un’essenza che questa società ha insensibilmente scartato e che, come l’arte, crede che solo ci salverà dalla barbarie.

La combattuta critica d’arte Avelina Lesper, sostiene che “l’arte attuale soffre di mancanza di dominio della tecnica, di fattura e troppe volte di proposte che portino l’essere umano al di sopra la mediocrità”; e che “l’arte contemporanea va dietro solo agli interessi e il successo economico, lasciando da parte ogni intenzione estetica e trascendente, arrivando anche a mostrare solo il terrore, il dolore o quant’altro sia spiacevole”. Pensieri simili sostengono lo storico dell’arte Robert Florczak o l’ex direttore dell’Institute of Contemporary Art di Londra, Ivan Massow. Pur mantenendo alcuni punti di contatto con la messicana, tra tanti opposti, Manzo prova il valore dell’arte contemporanea e propone una serie d’installazioni che percorrono diametrali a queste visioni pessimiste, dove la tecnica e la composizione non sono lasciate al caso e l’idea progettuale elaborata è intelligente e innegabile. S’immerge nella condizione più cardinale del senso d’umanità e va in soccorso ad un’essenza che ci trasporta a ciò che ci definisce come specie, la memoria.

L’amore per regnare

In serie come “ponti” -2005/2012- Manzo si è servito della geografia e i suoi incidenti per alludere alle esperienze che costruiscono la traiettoria di viaggi emotivi che segnano l’esistenza come cartografie, dove con una ammirevole fattura e con una ricerca del colore d’assoluta ricchezza, riuscì a stampare quei mappe (fig4). Raddoppiando la scommessa, in “Re di cuori” fa appello al salvataggio di antiche storie che propongono la valorizzazione di ciò che ci ha dato l’identità, il linguaggio e l’appartenenza.

Il suo attuale lavoro propone l’esperienza sensoriale attraverso tre diversi spazi, e sebbene le loro logiche siano disomogenee, la circolarità li riguarda e li mette in relazione, dando forma a un gioco estetico in cui la scenografia invita permanentemente a ricomporre lo spazio interiore ed esteriore, lo spazio interno e l’esterno, che Manzo sa benissimo rappresentare.

Propone un disegno dello spazio in cui, come un gioco, propone multipli percorsi. A volte erratico, a volte accennato, a volte libero, a volte suggerito… ma sempre con la premessa della libertà. A Manzo non importa se lo capiamo, sa che ad un certo punto ci sconvolgerà e questo è giustificazione sufficiente per la sua assoluta onestà artistica. Ci incoraggia a muoverci nello spazio ed a mettere in gioco pratiche sensoriali ed esplorative che modellano un tessuto complesso di percezioni e che senza dubbio ci portano ai nostri reticoli ed all’incontro con i molteplici substrati della memoria. Le sue scelte materiali in ogni caso non sono casuali, sa benissimo che il vetro è fragile come la memoria ma ci confronta con esso fino a raggiungere il sogno misto dei tessuti che ci circondano per ricostruire il nostro testo vitale. Per Gabriel Manzo il tempo non è tempo, lo chiama eternità.

Ci sono tre momenti specifici in questa installazione, e ognuno di essi ci mette a confronto con le possibili modalità di relazione con il nostro passato e, allo stesso tempo, ci costringe inevitabilmente a ricordarlo rendendolo presente, magari cercando di restituire un futuro.

Il vagare, cercando di decifrare un labirintico messaggio criptato che ci presenta testi in una lingua diversa, come se parlasse di un tempo che non riconosciamo ma che sicuramente ci appartiene e che per qualche motivo viaggiamo con una certa incoscienza. Questi testi sparsi in 60 scatole di legno e vetri policromati si riferiscono ad un dialetto e sono geometricamente distribuiti in cinque cerchi concentrici equidistanti che compongono questo labirinto. Ci propone di fare un giro spontaneo, senza costringerci a leggere un messaggio lineare e dove conta solo lo stimolo che ogni scatola può provocare, portandoci ad altri tempi e riportandoci ad esso per ripensare e ri-sentire, permanentemente.

… La proposta suggerisce l’accesso al più ancestrale perché conduce alla biologia genealogica, primordiale. È un invito a viaggiare liberamente, ma cercando di scoprire e registrare il percorso tracciato.

La superficie realizzata nei dispositivi, con trame monocrome, sostiene l’aroma d’un cespuglio di rose, il calore del sole, la forza del vento o il silenzio del respiro. Una poetica che si manifesta attraverso tratti manuali che rivelano il segno soggettivo. Il testo così trattato delinea, inoltre, la vibrazione della voce che lo dice e diventa oggetto visivo, sonoro e significativo….

Graciela Zuppa

L’invito si riferisce alla ricomposizione del tempo e dello spazio. In questo pellegrinaggio, gli oggetti presenti dall’interno verso l’esterno, un progressivo passaggio dall’argento al rosso, dove le parole si disintegrano dalla frase alle mezze parole o alle loro parzialità, come se fosse qualcosa che non si ricorda o si perde, si tenta recuperare. Le sue abilità plastiche sono molto presenti, in una tecnica complessa e sottile allo stesso tempo con cui con foglia argento e smalti riesce a specchiare il vetro e ad esaltarne la superficie. Queste abilità gli permettono di muoversi avanti e indietro nel piano, mostrando e nascondendosi allo stesso tempo, provocando un gioco enigmatico alterando la simmetria iniziale, riuscendo a smantellare la sua immobilità con il movimento.

Il circondare, come esperienza che ci pone a distanza con poche opzioni di movimento. Possiamo solo andare in giro, in una direzione o nell’altra. Possiamo avvicinarci alla scoperta di trame o possibili crepe, ma vista la necessità di coprire tutto, la distanza è necessaria. Sembra che l’artista ci costringa a dare questo sguardo, ma ovviamente si tratta di un “gioiello”, un portagioie, un’armatura, qualcosa che di fronte alla prima esperienza non ci permette di entrare, solo di immaginare un possibile interno.

Il pezzo progettato evoca le qualità dello scrigno come manufatto che protegge dallo sguardo e consente la custodia di qualcosa di qualificato e apprezzato. Aprirlo implicherebbe assistere ad una rivelazione sapendo che se l’apertura fosse illegittima sarebbe piena di pericoli, ecatombe o avversità. Ma, se la sua dimensione spaziale mantenesse le storie da svestire, consentirebbe l’intreccio di narrazioni, silenzi, domande pressanti e rimontaggi di dialoghi.

Graciela Zuppa

Ci presenta un oggetto d’oro, con evidenti segni di antichità, come se fosse un reperto la cui lucentezza fosse dovuta all’usura del suo uso, o alle insistenti intenzioni di manipolarlo per poterlo aprire. Eppure è percepito come attraente e splendente, ci imprime una certa alchimia, che ci porta a porci e a delineare innumerevoli domande. La superficie esterna ci racconta di un tempo lontanissimo, la sua trama ruggine e marcia è decisiva. Ma allo stesso tempo presenta una magia e un intrigo che ci fa pensare che dentro ci sia qualcosa di vivo e di latente. Non è esente dal gioco. Girare e girare senza altro successo che stare fuori, lo rende un oggetto insostenibile, sebbene attratto dalla sua luminosità, ci permette di definire il tempo che passeremo davanti al “gioiello” cercando di scoprirne il segreto. Questo atteggiamento giocoso ci tiene prigionieri nella sua astrazione e ci permette di intuire i suoi presupposti nascosti nel tempo.

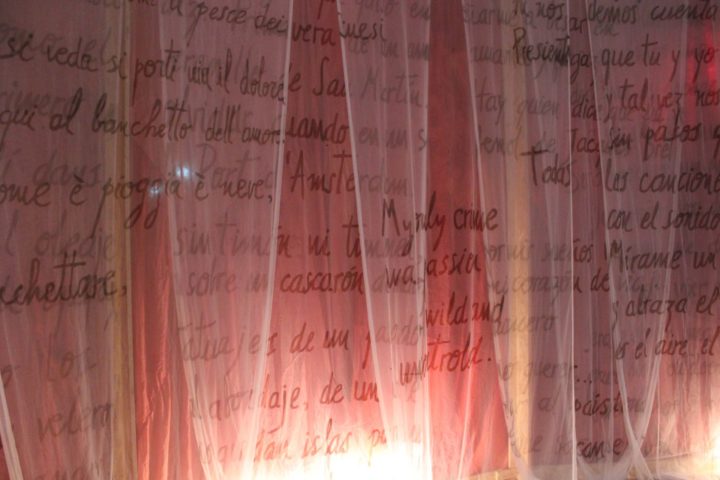

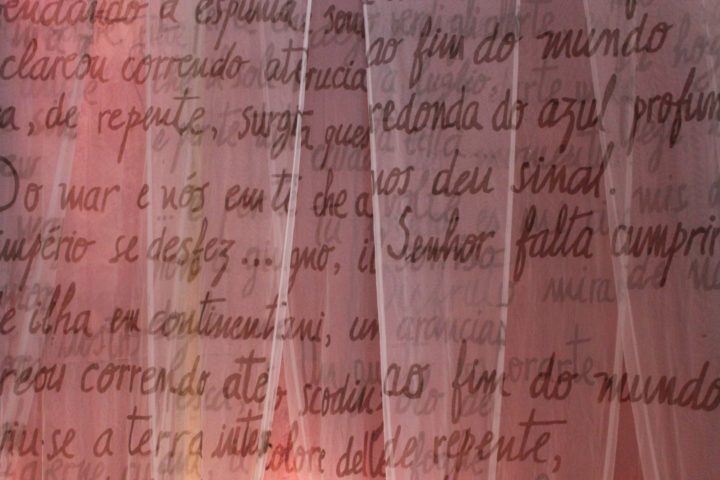

L’addentrarsi, nel senso più viscerale, significa immergersi in uno spazio trasparente dove la parola sembra scolpita nella pelle… o anche più in profondità. Strati dopo strati di tessuti che propongono una sovrapposizione di testi che ci presentano molteplici linguaggi, sicuramente ancorati alle esperienze e ai viaggi percorsi dall’artista ma che, per la loro astrazione e gioco plastico, ci permettono di includere i nostri dischi, gli altri nostri effetti personali. D’altra parte, come se si trattasse di un palinsesto, i testi tracciati in ciascuna trasparenza si mostrano come stratificazioni della storia di ciascuno e come spazi catalitici per i cambiamenti stessi. Manzo costruisce così un ordito che ci permette a volte di toccare con sensualità le trame interne di un luogo che ci avvolge in quell’atmosfera sognante. L’oggetto è imponente, e con una presenza esteriore praticamente irraggiungibile, ma dal suo grandioso ingresso ci propone di scivolare nella sua cavità per essere protagonisti dei nostri stessi viaggi.

L’accesso al “soggiorno” implica lo scambio con altre voci. In quella piazza monumentale, la luce ci porta al ricordo, anche se è possibile che in quello spazio di introspezione non siamo soli. Allo stesso modo, la solitudine all’interno dello spazio non sarà mai sola, il tamburo di un ritmo risuona ricoperto di voci che sembrano provenire dalle pieghe di quegli strati: “Hasta el cielo ida y vuelta”; “Cor, cor, cor, fan els batecs del meu cor”; “Mi manchi tanto”; “Com’è dolce essere amato da te”… voci che ci trasportano in altri luoghi e ci pongono domande che ci invitano ad andare alla loro ricerca. E poiché in qualche modo c’è sempre una lacrima, in quelle intenzioni ricompare la carne scorticata, quella che era preludio alla meditazione che espone il più intimo, il più profondo.

Manzo fa ricorso fermamente al salvataggio della tradizione dei genitori e il suo mestiere è squisito e a volte quasi superbo. Viene con naturalezza all’elaborazione manuale di cucito, torcitura, arazzi e falegnameria, sviluppi che si aggiungono a quelli del suo mestiere. Il colore attuale che modifica le fibre originarie fa riferimento a quella conoscenza, alterandone l’aspetto attraverso gli impasti, i tempi, l’aerazione e l’essiccazione che i primitivi tintori conservavano con tanto zelo. Premere, stringere, sfumare, illuminare; verbi che si intrecciano permanentemente nel loro mestiere per creare una densità espressiva. È un materiale fatto di pieghe e pieghe, un’immagine che può benissimo essere trasferita nei labirinti della memoria… e sempre tesa a svelare segreti.

Il creatore spinge asfidare l’immobilità e la pausa spensierata e comincia a mobilitare l’attore in visita; Gabriel Manzo provoca, spazientisce e diverte allo stesso tempo.

Sui testi citati:

Graciela Zuppa: Professoressa e Laureata in Storia dell’Arte, Magister Artis in Storia. Professore Associato Dedizione Esclusiva e Post-laurea nel Master in Management e Intervento nel Patrimonio dell’UNMdP. Docente al Dottorato di Architettura – FAUD, Ricercatore di II categoria e Direttore di gruppi di ricerca. Direttore di borse di studio e condirettore di tesi di dottorato. È membro del Comitato di valutazione e scienziati delle riviste NEXOS dell’UNMdP; TERRAS D AMÉRIQUES, Università delle Antille e della Guyana; ETUDES CARIBÉENNES, Martinica e GEOSPORT FOR SOCIETY, Romania.