IL FALLAIT PRENDRE SCHÄUBLE AU MOT !

On voit mal un sprinter dont une jambe a été plâtrée affronter des concurrents parfaitement valides dans un meeting d’athlétisme. Aucun spectateur ne parierait un euro sur sa victoire. Face à la coalition des institutions européennes et du FMI, c’est malheureusement dans cette situation handicapante que s’est trouvé Alexis Tsipras. Son boulet se nomme euro.

Fidèle à ses promesses électorales et au sentiment majoritaire de ses concitoyens, le premier ministre avait cru pouvoir obtenir de ses créanciers à la fois un allègement des mesures d’austérité qui ont dévasté la Grèce ET le maintien de cette dernière dans la zone euro. A sa décharge, il faut dire qu’il se situait dans une sorte de consensus de la quasi totalité de la gauche radicale européenne pour laquelle le principe des bienfaits d’une monnaie unique européenne ne souffrait pas de contestation, ne serait-ce que pour éviter tout compagnonnage coupable avec l’extrême-droite.

Il suffisait pourtant d’un minimum de raisonnement logique pour comprendre que, par définition, une politique monétaire ne peut être la même pour des économies profondément différentes, voire divergentes, comme par exemple celles des Pays-Bas et de Chypre ou de la Grèce. Une solution tout aussi « européenne » aurait été une monnaie commune, seule convertible, permettant de conserver des monnaies nationales aux parités révisables par concertation entre les gouvernements en fonction des situations.

Contre le plus élémentaire bon sens, l’euro aura été fétichisé. Il aura fallu la crise des dettes souveraines, et particulièrement le cataclysme grec, pour qu’une partie – encore très minoritaire – de la gauche radicale européenne commence à opérer une révision déchirante [1] et se rende enfin compte que l’euro n’est pas simplement une monnaie, mais aussi une arme politique au service des intérêts de l’Allemagne et accessoirement de ses satellites européens. La survie de l’euro, les mesures d’austérité et les pouvoirs de police de la troïka (rebaptisée les « institutions ») imposés aux pays de la périphérie de l’UE sont structurellement liés.

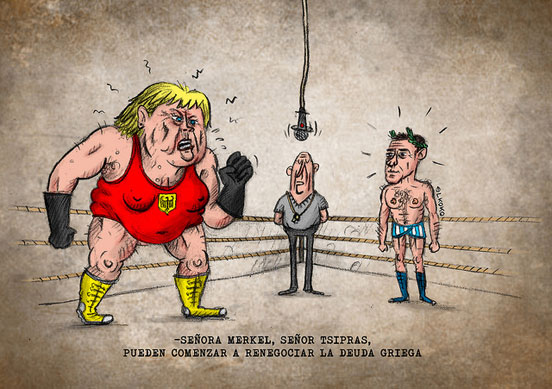

Forts de leur position dominante dans ce cadre contraignant, Angela Merkel et son ministre des finances, Wolfgang Schäuble, jouaient sur du velours dans leurs relations avec le gouvernement grec : en ignorant, consciemment ou non, la fonction réelle de la monnaie unique, Alexis Tsipras se jetait lui-même dans la gueule du loup en faisant des pieds et des mains pour rester dans la zone euro, c’est-à-dire dans un carcan interdisant toute politique économique alternative au néolibéralisme, et doté à cette fin d’un puissant arsenal répressif. Comme il s’était interdit, et pour cause, le seul plan B susceptible de renforcer sa main dans une négociation – la menace de sortie de l’euro –, il était condamné à capituler devant les créanciers, avec François Hollande dans le rôle de l’aide-soignant distribuant des comprimés anti-douleur pour faire supporter par les Grecs les opérations de vivisection des chirurgiens allemands (et finlandais).

Si, malgré son succès au référendum du 5 juillet, Tsipras n’avait pas de plan B, le tandem Merkel/Schäuble, lui, en avait deux au cas où, pour rester membre du club, Athènes ne se pliait pas à leurs exigences les plus humiliantes : d’une part, l’expulsion de la Grèce de la zone euro (leGrexit) ; d’autre part – une idée de Wolfgang Schäuble – sa sortie temporaire de cette zone (la« clause bye bye »), le temps de restructurer sa dette et de retrouver de la compétitivité avec une drachme dévaluée. Après quelques années, un retour dans la zone euro était envisageable.

Ce qui est frappant dans cette affaire, c’est que ses acteurs ont négocié dans le noir le plus total quant aux implications juridiques, financières et géopolitiques des différents scénarios. Une sortie définitive ou temporaire, forcée ou volontaire de l’eurozone est-elle compatible avec les traités européens ? Quel serait le coût du Grexit pour les créanciers et pour la Grèce ? Des chiffres invérifiables ont circulé. La vérité est que personne n’en sait rien.

Les simulations uniquement comptables à court terme – du type ratio dette/PIB – font l’impasse sur l’histoire, la culture et la géographie, toutes dimensions qu’ignorent (et sans doute méprisent) les « hommes en noir » du FMI, de la BCE et de l’Eurogroupe. Vu la situation géographique de la Grèce (qui en fait une porte d’entrée des immigrants du Proche-Orient), son antagonisme séculaire avec la Turquie (également membre de l’Otan), sa solidarité culturelle avec le monde orthodoxe, il n’est pas sérieux de ne pas prendre en compte les conséquences d’une possible déstabilisation du pays. Et cela ne se fait pas avec une calculette…

En fait, l’ « accord » de Bruxelles est essentiellement politique et idéologique. Il s’est agi de tuer dans l’œuf toute velléité de ruptures nationales avec le formatage néolibéral. Les électeurs, en particulier ceux d’Espagne, sont prévenus : leur éventuel vote pour Podemos n’aura strictement aucune incidence sur les politiques à mettre en œuvre. C’est à Bruxelles, à Francfort et à Washington (siège du FMI) que les choses se décident. Et pas plus à Madrid demain qu’à Athènes aujourd’hui.

Si l’on sous-estime cette priorité donnée à la domestication de peuples européens récalcitrants, on ne s’explique pas le caractère paradoxal, et à la limite irrationnel, des propositions en présence. Car la partie s’est jouée à fronts renversés, chacun des deux camps – un gouvernement contre 18 autres – défendant des positions qui auraient logiquement dû être celles de l’autre.

Du point de vue allemand, la décision d’Alexis Tsipras de faire passer le maintien de la Grèce dans la zone euro avant toute sortie de l’austérité aurait dû être accueillie avec empressement. Or Wolfgang Schäuble a multiplié rageusement les menaces de Grexit en ignorant complètement quelles pourraient en être les conséquences. Il a calmé ses nerfs en durcissant les conditions, pourtant déjà draconiennes, imposées à la Grèce. Son projet de « clause bye bye » était quelque peu improvisé et n’avait guère de chances d’être accepté par Alexis Tsipras qui y verrait une version allégée de sa bête noire, le Grexit.

Si l’on se place du côté des intérêts grecs, on voit rétrospectivement qu’ils auraient été mieux servis si le premier ministre avait fait siens les deux plans B allemands, et surtout le plan Schäuble de « congé sabbatique » de la zone euro. Il aurait fallu prendre le ministre des finances allemand au mot, et tabler sur sa phobie anti-grecque et son désir de réserver l’euro aux Etats « sérieux » pour négocier des conditions d’accompagnement favorables de la sortie – théoriquement provisoire – du dispositif de la monnaie unique.

Rien ne peut être pire que le plan décidé à Bruxelles et dont Tsipras a lui-même admis qu’il n’y croyait pas, tout en demandant à son Parlement de l’adopter… Le prix à payer est en effet énorme : la Grèce devient une sorte de territoire occupé, comme l’avaient été l’Allemagne et le Japon au lendemain de la deuxième guerre mondiale. La première différence entre les deux situations est que les forces d’occupation ne sont pas composées de militaires dirigés par un général américain, mais de civils des « institutions » sous le commandement suprême, mais à distance, de la chancellerie allemande.

L’autre différence, et elle est aussi de taille, est que, après une courte période « punitive » contre les plus notoires des criminels de guerre des pays de l’Axe, les puissances occupantes, qui avaient tiré les enseignements du traité de Versailles, s’inscrivaient dans la perspective de transformer les Etats vaincus en autant de marchés potentiels, en alliés idéologiques et en partenaires stratégiques contre l’Union soviétique et la Chine.

Rien de tel dans la démarche actuelle des « institutions » : pas question de composer avec les ennemis qu’elles ont mis sur leur liste noire, des ennemis non pas de l’extérieur, mais de l’intérieur, à savoir les peuples européens qui, par le suffrage universel, auraient l’outrecuidance de vouloir s’émanciper du régime de tutelle où les enferme l’appartenance à la zone euro.

Nul ne peut nier que l’Allemagne a remporté une victoire à Bruxelles, mais elle n’est que provisoire car, comme les précédents, le plan d’ « aide » adopté va dramatiquement aggraver les maux qu’il prétend combattre. Et la médiatisation européenne et même mondiale de cette expérience de laboratoire devrait permettre d’en dénoncer, à grande échelle et chiffres à l’appui, le caractère à la fois absurde et inhumain.

Il reste à la gauche radicale d’être à la hauteur des combats qui s’annoncent en abjurant son euro-angélisme primaire. Faute de quoi, c’est l’extrême-droite qui, par son discours sans ambiguïté, raflera la mise électorale et politique. Présenté comme l’emblème de l’idée d’Europe, l’euro risque au contraire d’en devenir le fossoyeur.

Illustration : elkokoparrilla

NOTES

[1] En témoigne, en France, l’évolution de la Fondation Copernic et d’anciens ou actuels responsables d’Attac. Deux structures où, il y a encore quelques années, la question de l’euro, sans parler de la possibilité d’en sortir, n’était même pas un « sujet ». Quant aux directions des partis membres du Front de gauche, elles restent sur une ligne pro euro, tout en multipliant les contorsions.