Des rencontres qui nous questionnent

À l’occasion du Forum des Acteurs de la Non-Violence, nous avons croisé beaucoup de visages, mais surtout, nous avons véritablement rencontré des personnes. Des échanges profonds, touchants, parfois déroutants, qui nous ont marqués. En voici quelques-uns.

Madeleine : Qu’est-ce qu’un média « violent » ?

Madeleine s’arrête à notre stand. Elle vient de Tours. Elle nous confie :

« Mon fils a 14 ans. Il est très sensible à ce qui se passe dans le monde, et il m’a demandé où il pouvait s’informer autrement. »

Puis elle nous lance : « Où peut-il trouver une autre information ? »

La discussion s’engage naturellement.

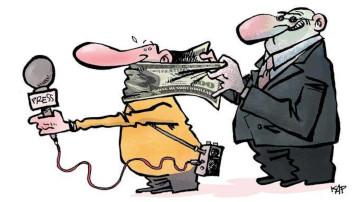

« Mais pourquoi dites-vous que les médias cultivent la violence ? », s’interroge-t-elle.

C’est l’occasion d’échanger sur les représentations véhiculées dans les médias : une mise en scène quasi-permanente de l’horreur, une absence d’alternatives, un manque cruel de visibilité pour les solutions.

Alors, une question émerge :

Que nous laisse cette information en nous, une fois les nouvelles écoutées ou regardées ?

« C’est vrai, reconnaît-elle. J’ai peur d’allumer la radio ou la télé. On y parle tout le temps de guerre, l’avenir semble bouché. Pourtant, la majorité des gens veulent la paix ! »

Elle est venue à cette journée pour reprendre espoir, elle aussi. Elle y découvre avec joie des initiatives concrètes et inspirantes pour construire la non-violence.

François : Quels médias pour quelles informations ?

François est journaliste. Il partage une anecdote qui l’a profondément interpellé :

« Lors d’un débat sur le rôle des médias, un confrère du Monde a pris la parole et a lancé, non sans cynisme :

“Nous sommes des charognards. On se nourrit du malheur des autres. C’est ça, notre métier !” »

François rejette cette vision sombre du journalisme.

À ses yeux, l’information peut — et doit — éclairer, relier, éveiller. C’est d’ailleurs ce qui le pousse à soutenir activement des médias engagés comme Pressenza, qui donnent voix à d’autres récits.

Sabil : Une rencontre pleine de promesse

Sabil a 11 ans. Il vient du Havre avec son père. Dans son collège, il participe à un club de radio. Ce qui le touche le plus ?

« Que des gens, en France et dans le monde, aient faim. »

Avec une logique simple, presque désarmante, il propose :

« En France, nous sommes 60 millions de personnes. Si chaque Français donnait 1 euro, on pourrait déjà avoir un bon fonds pour aider ceux qui n’ont pas à manger. Il pourrait même y avoir une loi pour ça. »

Puis il s’indigne :

« Pourquoi on utilise autant de matières premières pour fabriquer des armes ? Pourquoi on ne fait pas des puits à la place, pour que tout le monde ait de l’eau ? »

Il imagine aussitôt un rôle pour les médias :

« Et si BFM diffusait cette nouvelle loi pour éradiquer la faim ? »

D’origine algérienne, réfléchi et déjà engagé, Sabil veut proposer son idée de cotisation solidaire à son collège. Il incarne, à sa manière, les acteurs de la nation universelle à laquelle nous aspirons.

Comme le dit si justement le pédagogue Philippe Meirieu :

« On se demande toujours quel monde on va laisser à nos enfants… mais on devrait surtout se demander quels enfants on va laisser à ce monde. »