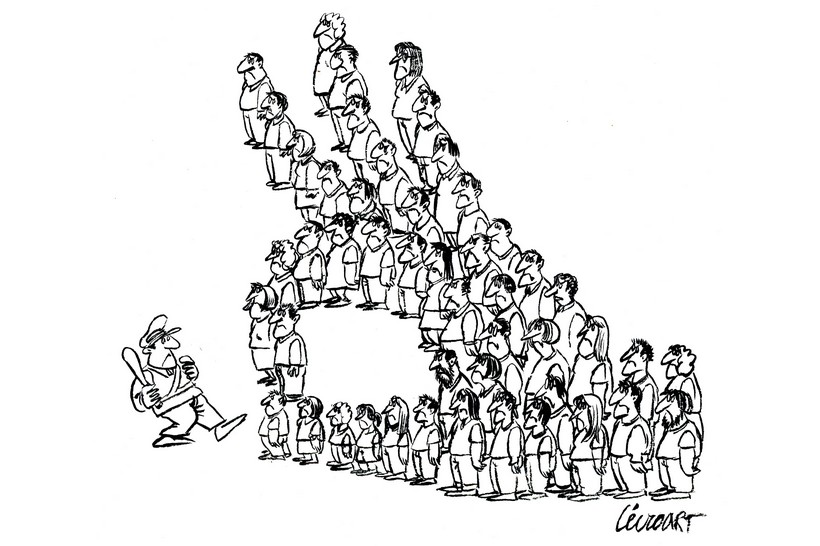

L’idée de Défense civile non-violente, en tant qu’alternative à la défense militaire classique, a déjà une longue histoire. Elle a connu plusieurs étapes et s’est nourrie de l’expérience des luttes et des résistances civiles au XXe siècle.

L’idée de DCNV a réellement pris son essor à une époque, les années soixante, où la course aux armements nucléaires commençait à faire peser de graves menaces sur la paix dans le monde. De nombreux ouvrages et travaux de recherche ont alors vu le jour, des conférences internationales ont été organisées et des gouvernements, en Europe, ont marqué leur intérêt pour cette stratégie de défense.

Avant la Seconde Guerre mondiale

Le philosophe britannique Bertrand Russell (1872-1970) est l’un des tout premiers à exposer l’idée d’une résistance non-violente concertée par une désobéissance généralisée contre une éventuelle invasion allemande de l’Angleterre. En 1915, dans un important article intitulé La Guerre et la non-résistance[1], Russell, inspiré par les thèses des Quakers et Tolstoï, défend cette option avec force tout en critiquant le recours aux armements.

Gandhi commence à réfléchir aux possibilités d’une défense nationale par la résistance non-violente dès 1931. Il recommande une politique de défense non-violente à la Suisse en 1931[2], à l’Abyssinie en 1935, à la Tchécoslovaquie en 1938 et à la Grande-Bretagne en 1940. Toutefois, le Parti du Congrès en Inde rejettera sa proposition de défense non-violente en 1939, puis en 1940.

Dans Le pouvoir de la non-violence[3] (1934), Richard Gregg suggère la résistance non-violente comme un « substitut à la guerre ». En 1937, l’universitaire américain quaker, Kenneth Boulding (1910-1993), dans Les chemins de la gloire : une nouvelle façon de faire la guerre[4], développe le besoin d’un substitut à la guerre et propose la résistance non-violente comme alternative. Il est probablement le premier à utiliser l’expression « transarmement ».

Toujours avant la Seconde Guerre mondiale, il faut signaler des publications issues de divers mouvements pacifistes ou non-violents qui ont eu un impact et suscité des débats et controverses. L’éducatrice américaine Jessie Wallace Hughan, fondatrice et première secrétaire de la Ligue des Résistants à la Guerre (en 1923), publie en 1939 Si nous devions être envahis : face à une hypothèse fantastique[5], pamphlet dans lequel elle soutient que face à une invasion armée la résistance non-violente serait plus efficace que le recours à la puissance militaire.

Les pionniers de la recherche

Mais le tournant décisif viendra d’un militaire anglais, Stephen King-Hall, auteur en 1958 de Défense à l’ère nucléaire[6]. Il propose que la Grande-Bretagne renonce aux armes nucléaires, limite fortement ses forces militaires conventionnelles et se prépare à la résistance non-violente. En conclusion de son opuscule, il affirme sa conviction que « la préparation de la nation à la résistance non-violente et à l’attaque psychologique de l’occupant devrait constituer l’objectif principal de la défense civile »[7]. Les débats provoqués par les propositions de King Hall marque un tournant dans la prise en compte de l’idée de défense civile non-violente.

Plusieurs chercheurs « pionniers » vont alors proposer une réflexion nouvelle sur la résistance civile appliquée à un système de défense nationale. L’américain Gene Sharp, dès 1958, commence à publier une série de travaux sur l’action non-violente, la résistance civile et la défense non-violente. Le norvégien Johan Galtung développe l’idée de défense non-violente dans une perspective plus politique et plus systématique dans Défense sans système militaire[8] (1959). Theodor Ebert, en Allemagne, édite en 1962 une brochure[9] dans laquelle il présente plusieurs idées sur la préparation et l’organisation de ce qu’il nomme une « armée civile non-violente ». Adam Roberts, professeur à l’université d’Oxford, publie un livre important, plusieurs fois réédité et augmenté, La résistance civile comme défense nationale[10] (1963).

Ces premiers travaux aboutissent en septembre 1964, à une rencontre internationale à Oxford de spécialistes de la défense consacrée à la « civilian defence » (défense civile). Il en sortira un ouvrage collectif en 1967, sous la direction d’Adam Roberts, La stratégie de la défense civile[11], qui restera longtemps l’ouvrage de référence sur la question.

La surprenante résistance non-violente des Tchécoslovaques à l’invasion soviétique en 1968 va susciter un intérêt qui ira croissant pour cette nouvelle notion, tant parmi les responsables politiques et militaires, notamment dans les pays scandinaves, que parmi les mouvements non-violents. La mise en échec pendant six jours des projets politiques de l’agresseur soviétique du fait de la résistance civile improvisée des Tchèques a frappé les esprits. Celle-ci fournit une matière première précieuse pour penser et préparer une résistance planifiée nationale face à l’invasion d’un territoire par une armée étrangère.

Ainsi, à la fin des années soixante, plusieurs gouvernements ou instituts de recherche sur la sécurité, notamment en Suède, au Danemark, en Norvège et aux Pays-Bas, marquent leur intérêt pour la défense civile non-violente et commandent des travaux de recherche. Toutefois, bien que, dans ces milieux institutionnels, la défense civile non-violente ne soit pas envisagée comme une alternative à la défense militaire, mais comme un complément, aucun de ces pays n’a pris l’initiative de mettre en place les premiers éléments structurants d’une défense civile non-violente.

Conférences et nouveaux travaux

Dans les années 70, des conférences internationales sont organisées afin de maintenir active la recherche et l’intérêt pour ce nouveau type de défense : en Finlande (Tampere, octobre 1970), en Suède (Uppsala, 1972), en Belgique (Bruxelles, 1976), en Norvège (Oslo, 1978), à Omaha, Nebraska, États-Unis (1978 et 1982), à Anvers (1980), à Strasbourg (1985).

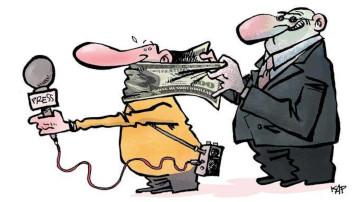

Parmi les initiatives indépendantes, il faut souligner les travaux de la Commission britannique pour une autre défense (Alternative Defence Commission). Mise en place en 1980, cette commission réunit des personnes représentant divers mouvements et courants d’opposition aux armes nucléaires. La perspective de son travail s’inscrit dans l’idée d’un renoncement par l’Angleterre à tout système de défense impliquant des armes nucléaires. Présidée par Frank Blackaby (directeur du SIPRI de Stockholm), coordonnée par Mickael Randle, et travaillant en lien étroit avec le département « Peace Studies » de l’Université de Bradford, la Commission produit, après deux ans et demi de travail, un volumineux rapport sous le titre Se défendre sans la bombe[12]. Le chapitre 7 (qui a été publié par ANV[13]) est entièrement consacré à la « défense par résistance civile ». Il demeure l’un des documents de réflexion sur la défense civile non-violente parmi les plus aboutis.

L’un des auteurs les plus prolifiques sur la question est sans conteste l’étatsunien Gene Sharp (1928-2018), auteur en 1973 d’une monumentale somme sur l’action non-violente[14] et fondateur en 1983 de l’Albert Einstein Institution. Parmi les ouvrages les plus importants de Sharp sur la Défense civile non-violente, signalons Rendre l’Europe invincible : le potentiel de la dissuasion et de la défense civiles[15] (1985) et Défense civile : un système post-militaire[16] (1990). Ce dernier ouvrage a été utilisé par les gouvernements lituanien, letton et estonien lors de leur séparation de l’Union soviétique en 1991.

Terminologies

Plusieurs terminologies ont été utilisées pour nommer cette forme de défense. Si en France l’expression la plus courante est « Défense civile non-violente », certains mouvements non-violents, comme le Man, ont utilisé un temps le concept de « défense populaire non-violente » pour souligner le rôle essentiel de la base dans cette stratégie de défense. En Belgique, c’est l’expression « défense civile et populaire non-violente » qui était privilégiée dans les années 80.

En Allemagne, Theodor Ebert a initié le terme de « défense sociétale » (Soziale Verteidigung) pour montrer que la défense non-violente s’applique également à la défense des acquis sociaux contre des menaces internes aussi bien que contre des agressions extérieures. Cette expression veut aussi mettre l’accent sur le lien fondamental qui existe entre les luttes sociales pour la promotion et la préservation des droits et des libertés en temps de paix, et la défense par la société civile de ces mêmes droits et libertés en temps de crise. Enfin, l’expression « défense sociétale » entend souligner qu’il ne s’agit pas seulement de défendre des frontières et un territoire, mais un mode de vie et des institutions contre les intentions de l’ennemi de prendre le contrôle du pays.

En Angleterre, la Commission pour une autre défense adopte l’expression « défense par résistance civile » (Defence by civil resistance), en référence aux luttes sans armes qui ont montré leurs potentialités, notamment pendant l’occupation nazie en Europe.

Aux États-Unis, l’expression proposée par Gene Sharp, « défense basée sur les civils » (Civilian-based Defense), est la plus communément utilisée. L’expression « défense civile » est également très courante, bien que dans certains pays, comme la France, elle se rapporte davantage à la protection civile en temps de guerre.

L’expression « dissuasion civile », quant à elle, est apparue en 1985 avec la publication de l’ouvrage du même nom. Dans cette étude de référence, le caractère dissuasif de la Défense civile non-violente est mis en avant, d’où l’expression, nouvelle à l’époque, de « dissuasion civile ».

Il est à noter que d’autres expressions sont utilisées ici ou là pour désigner la défense non-violente d’un pays : « défense basée sur la population civile », « défense non militaire », « défense non armée », « défense non agressive ». La dernière expression apparue en français, issue de la traduction de « Civilian-Based Defense », est celle de « défense par actions civiles » créée par l’Association Action Civile et Défense.

Notes

[1] Bertrand Russel, « La guerre et la non-résistance », The Atlantic Monthly, août 1915, dans Le pacifisme et la révolution, Écrits politiques (1914-1918), Agone, 2014, p. 62-80.

[2] Le 10 décembre 1931, lors d’un meeting à Genève. The Collected works of Mahatma Gandhi, vol. 54, p. 284-285.

[3] Richard Gregg, The power of nonviolence, J.B. Lippincott, Philadelphia, 1934.

[4] Kenneth Boulding, Path of Glory : a new way with war, Friends Book Center, London, 1937.

[5] Jessie Wallace Hughan, If We Should Be Invaded : Facing a Fantastic Hypothesis, War Resisters League, New-York, 1937.

[6] Stephen King-Hall, Defence in the nuclear age, Victor Gollancz, London, 1958. Cet ouvrage a été publié en français sous le titre Défense nucléaire non-sens militaire, aux Éditions de la Croix-du-Sud (Genève, 1984) et par la revue Alternatives Non-Violentes (n° 50, décembre 1983).

[7] Stephen King-Hall, Défense nucléaire non-sens militaire (1958), in Alternatives Non-Violentes, n° 50, décembre 1983, p. 42.

[8] Johan Galtung, Forsvar uten militaervesen. Et pasifistik grunnsynn, Folkereisning Mot Krig, Oslo, 1959.

[9] Theodor Ebert, Die Gewaltfreie Zivilarmee. Stimme der jungen Génération, Stuttgart, 1962 ; Theodor Ebert, Strategie des zivilen gewaltfreien Krieges, Gewaltfreie Zivil-Armee (ceci devrait être en italiques), Stuttgart, 1964.

[10] Adam Roberts, Civilian Resistance as a National Defence, Pelican Books, England, 1963, Penguin Books, 1969.

[11] Adam Roberts (Ed.), The strategy of civilian defence. Non-violent Resistance to Agression, Faber and Faber, London, 1967.

[12] Defence without the bomb : the report of the Alternative Defence Commission, Taylor and Francis, London, 1983.

[13] Alternatives Non-Violentes, n° 43, Printemps 1983, p. 23-45.

[14] Gene Sharp, The politics of non-violent action, Boston, Porter Sergent, 1973, 3 vols.

[15] Gene Sharp, Making Europe Unconquerable: The Potential of Civilian-based Deterrence and Defense, London, Taylor & Francis, 1985.

[16] Gene Sharp, Civilian-Based Defense: A Post-Military Weapons System, Princeton University Press, 1990. Traduction française : La guerre civilisée : la défense par actions civiles, Presses Universitaires de Grenoble, 1995.

L’Auteur

ALAIN REFALO est enseignant, membre-fondateur du Centre de ressources sur la non-violence et membre de l’IRNC. Il est l’auteur de Le paradigme de la non-violence: itinéraire historique, sémantique et lexicologique, Lyon, Chronique sociale, 2023.

Cet article fait partie du Dossier La Défense civile non-violente, numéro 213 (spécial), Décembre 2024, de la revue Alternatives non-violentes.