L’histoire du Kosovo, souvent méconnue, montre comment un peuple a su réagir de manière non-violente dès 1990 au Serbe Milosevic qui a voulu abolir l’autonomie du Kosovo. Cet article rapporte la chronologie de la résistance kosovare, avec sa volonté d’établir des institutions autonomes, notamment le fonctionnement d’écoles clandestines. Jusqu’au « lâchage » de la communauté internationale (Dayton 1995) qui a préféré que l’Otan intervienne militairement en 1999. Cet article doit beaucoup à deux auteurs : Pierre Dufour : Kosovo, on a marché sur la paix (éd. Thélès, 2007, 430 pages) et Howard Clark : « Kosovo : Civil Resistance in Defense of the Nation, 1990’s » (p. 259-278 de Recovering Nonviolent History, Maciej J.Bartowski (dir.), Lynne Rienner Publishers, Boulder/London, 2013).

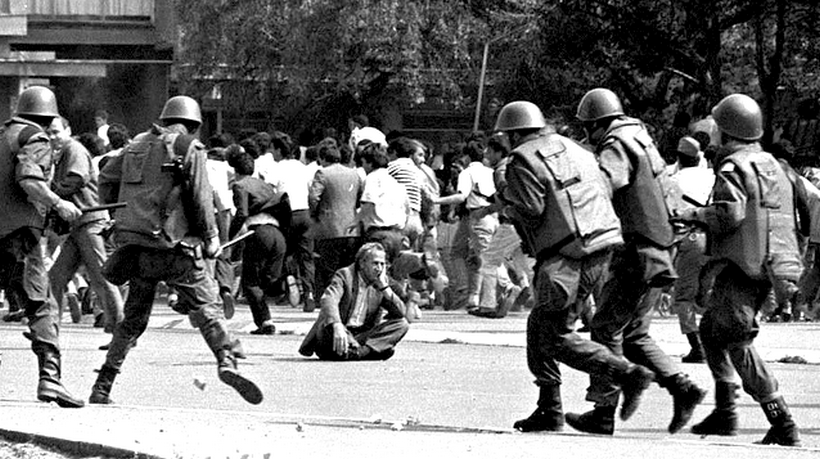

La résistance non-violente du Kosovo commence en 1989 avec une grève des mineurs. En 1990, Milosevic décide d’abolir l’autonomie du Kosovo, coupe le financement des institutions autonomes et réprime la résistance kosovare ; celle-ci s’organise rapidement, mettant en place des institutions parallèles pour la population albanaise du Kosovo – Parlement, gouvernement, écoles, santé, associations et médias. Dans les conditions de l’époque, la résistance kosovare ne pouvait être ni militaire ni armée.

La mise en place du seul système d’enseignement parallèle a coûté la vie à 3 parents, 3 enseignants et 23 élèves entre 1989 et 1993 ! Malgré cela, près de 90% des élèves kosovars ont intégré ces écoles. « L’organisation de l’enseignement parallèle est la meilleure chose que nous ayons faite pour la paix » dit Rexhep Ismajli[1]. Shkëlzen Maliqi souligne son importance pour « la maturité du caractère découlant de la nécessité de défendre en permanence sa dignité personnelle ainsi que les valeurs humaines et nationales menacées »[2]. L’organisation parallèle de la société touche tous les secteurs : services sanitaires et sociaux, économie, vie culturelle et sportive, médias, et une gouvernance politique parallèle[3]. Le pouvoir serbe supprime l’autonomie le 5 juillet 1990 et force à démissionner le gouvernement et le parlement autonomes ; celui-ci avait déclaré unilatéralement l’indépendance trois jours plus tôt.

Un référendum clandestin pour la nouvelle « République du Kosovo » est organisé en septembre 1991 (près d’un million de suffrages, soit 87% des électeurs kosovars) malgré la répression contre les organisateurs (40 mis en prison). En mai de l’année suivante, ont lieu des élections parlementaires et présidentielles avec le même succès populaire. Le nouveau parlement clandestin élu comptait 144 sièges avec une forte majorité à la LDK[4] (96 députés), avec des places réservées aux minorités (slave, turque) dont 13 sièges pour les Serbes, qui ne voulurent pas participer au scrutin. La police empêcha le parlement de se réunir et le gouvernement serbe menaça d’intervenir militairement. Ce parlement ne s’est jamais réuni. À noter que l’ancien gouvernement autonome était en exil en Europe.

Une « contribution volontaire » de 3% des revenus est demandée à tous les Albanais (ceux du Kosovo comme ceux de la diaspora). Plusieurs millions de deutschemarks sont collectés par un millier de collecteurs volontaires[5] ; ils vont servir principalement au financement du système scolaire et universitaire parallèle. Les oppositions internes entre les différents partis politiques albanais se font de plus en plus fortes à partir des années 1993-94, mais le consensus demeure sur plusieurs points, notamment : éviter une révolte violente de la population, restaurer la démocratie et obtenir une république indépendante.

On retrouve la même option de structures parallèles au niveau des communes.

De 1992 à 1995, les « pouvoirs parallèles » développent une intense activité diplomatique, avec notamment un plan de paix en 10 points pour le Kosovo déposé à l’Onu à Genève (1993)[6]. En vain… Les accords de Dayton signés le 14 décembre 1995 à Paris excluent le Kosovo et, dès lors, tout va basculer vers la résistance violente de la KLA, l’armée de résistance kosovare. À partir de 1997, la KLA est très active, conduisant en 1999[7] à une guerre déclarée à laquelle participent des armées occidentales de l’Otan sous prétexte du droit d’ingérence ; l’Otan entrera dans le conflit de façon formelle seulement après le vote de l’ambigüe résolution 1244 de l’Onu (10 juin 1999) proposant au Kosovo une autonomie substantielle, mais à l’intérieur de la république de Serbie ! Cette guerre détruisit tous les acquis démocratiques et pacifiques obtenus par la résistance non-violente des dix années antérieures.

Howard Clark[8] a cette conclusion particulièrement pertinente : « Les Albanais du Kosovo ont subi la période à partir de 1990 comme une occupation, dans laquelle leurs conditions de vie étaient menacées – leur travail, leur système éducatif, et leur sécurité physique – par des attaques et punitions répétées perpétrées par la police. Cependant leur stratégie non-violente assumée a privé Milosevic d’un casus belli » ; autrement dit, la résistance non-violente organisée a eu un effet dissuasif pour empêcher une occupation totale, manu militari, du Kosovo.

Quelques conclusions vis-à-vis d’une DCNV

La résistance civile non-violente des Albanais du Kosovo a été pensée, organisée, mise en place et pratiquée entre 1990 et 1998 par un pouvoir politique parallèle reconnu par une large majorité de la population menacée. En ce sens, elle correspond assez bien à la définition généralement acceptée de la DCNV. Son efficacité se remarque comme suit :

- Elle a permis à la population de continuer à vivre partiellement comme des Kosovars et d’affirmer sa volonté de liberté face au pouvoir serbe dans une situation d’occupation « ni guerre, ni paix » selon le mot de Shkezen Maliki.

- Elle a eu un effet partiellement dissuasif puisque, si elle n’a pu chasser le pouvoir serbe, notamment sa redoutable police spéciale, elle a permis d’éviter pendant sept ans une occupation militaire qui eût marqué pour des années la fin de l’indépendance kosovare.

- Enfin, elle est devenue inopérante face au « lâchage » de la Communauté internationale qui préparait une intervention guerrière de l’Otan.

Notes

[1] Rapport de Mission du Man Serbie-Kosovo, édition du MAN 1995.

[2] Cité par Pierre Dufour d’après Maliqi Shkëlzen, Kosova, separate worlds, éd. Dukajgini, Pejë, 1999.

[3] On trouvera une description détaillée et référencée de cette organisation parallèle, notamment sur l’enseignement, dans « Les écoles parallèles au Kosovo » du Collectif Man-Centre Alsace – The Bookedition.com (2024).

[4] LDK, parti d’Ibrahim Rugova.

[5] Propos d’un de ces collecteurs : « Le Kosovo est sans doute le seul pays du monde où les contribuables accueillent les fonctionnaires des impôts avec le sourire et une tasse de thé » (Le Monde, 17 juin 1998).

[6] Le point 3 du plan de paix était « augmenter le nombre d’observateurs de la CSCE au Kosovo » La Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe pratiquait une forme institutionnelle d’intervention civile de paix.

[7] Howard Clark situe la fin de la lutte non-violente du Kosovo en mars 1998 avec le massacre de Drenica (84 morts) perpétré par les forces spéciales serbes, non seulement contre le chef de guerre Jashari et toute sa famille, mais aussi contre des familles non armées (op. cit. p. 280).

[8] Op. cit. p. 287, traduction François Marchand.

L’Auteur

FRANÇOIS MARCHAND, ingénieur retraité, membre du Comité de rédaction d’ANV, co-fondateur de l’IRNC en 1983, ce qui l’a impliqué dans les recherches sur la DCNV puis dans l’Intervention civile de paix (ICP). Il est administrateur au Board de Nonviolent Peaceforce et membre du Comité français pour l’ICP.

Cet article fait partie du Dossier La Défense civile non-violente, numéro 213 (spécial), Décembre 2024, de la revue Alternatives non-violentes.

Articles du Dossier ‘La Défense civile non-violente DCNV’ publiés par Pressenza en français, en allemand, en anglais.