Lors d’une conversation entre la présidente du Mexique et le président étasunien Donald Trump, plusieurs accords ont été conclus, notamment l’annulation de l’imposition de droits de douane, alors qu’il semblait qu’une « catastrophe » économique et sociale se profilait.

« Il est important de toujours garder la tête froide », a recommandé Claudia Sheinbaum Pardo face aux inquiétudes des Mexicains et aux interrogations des médias. Bien sûr, face à une opposition politique de droite qui se frottait déjà les mains lorsque le président des États-Unis a mis ses menaces à exécution, comme l’imposition des droits de douane de 25 %.

Observer le phénomène dans un premier temps, avec un regard scientifique, en mettant de côté le « bruit » politique et propagandiste, sans se laisser effrayer par le soutien à Washington des propriétaires des géants de la technologie et du commerce électronique. Calmement Claudia Sheinbaum a analysé chacune des démarches et des discours de Trump à l’égard du Mexique et dans le détail, elle l’a expliqué ouvertement sur la Matinale du Peuple.

Gustavo Petro, président de la Colombie, a déclaré il y a quinze jours, dans une première réaction : « Les États-Unis ne peuvent pas traiter les migrants comme des délinquants. Je refuse l’entrée sur notre territoire des avions étasuniens transportant des migrants colombiens » et ensuite : « Combien notre presse a dû se dégrader, croyant que la dignité est une ivresse ».

Face à la fureur de Trump qui a ordonné d’imposer des droits de douane de 25 % sur les produits colombiens, qui seraient portés à 50 % pour le refus de recevoir des vols en provenance des États-Unis, en plus de retirer les visas des fonctionnaires du gouvernement sud-américain, Gustavo Petro a également réagi, en ordonnant au ministère du Commerce, d’augmenter également à 25 % les produits arrivant des États-Unis.

Il est clair que ni Claudia Sheinbaum n’est la « dame de glace », comme l’a qualifiée son adversaire électorale, ni Gustavo Petro n’est mû que par des impulsions momentanées.

La position de ces deux représentants de pays d’Amérique latine ne pouvait être autre ; ils viennent de loin, avec des causes sociales et proches des sentiments de la jeunesse et des classes populaires, tout comme Lula, Xiomara Castro et à l’époque Pepe Mujica, Rafael Correa et Evo Morales. Hugo Chávez, malgré son profil militaire, était également proche du peuple.

Nous avons évoqué dans un précédent article trois facteurs qui constitueront un barrage à la volonté aux velléités de domination unipolaire et expansionniste de Donald Trump. Le premier est qu’il existe des indicateurs d’une implosion probable, qui se manifeste par des soulèvements sporadiques de mécontentement. Deuxièmement, la résistance que l’Amérique latine présentera désormais dans cette situation d’urgence, et si elle trouve enfin cet élément d’identité régionale qui vise à l’unification, afin de ne pas rester comme une arrière-cour. Et troisièmement, la réponse géopolitique de la Chine, de la Russie et du bloc BRICS+ qui n’ont pas besoin de grandiloquence et agissent de manière stratégique et opportune, comme nous l’avons vu il y a quelques jours avec le lancement du chat d’intelligence artificielle (IA) DeepSeek par une société chinoise du même nom, et avec des avantages notables par rapport à ses concurrents nord-américains OpenAI. D’autre part, la Russie a autorisé le Mexique à entrer sur son marché des devises. Quant à l’Europe, elle veut timidement prendre ses distances avec les États-Unis, et nous verrons si finalement elle se débarrasse du lien qui la retient en raison de l’aide qu’elle a reçue dans le cadre du Plan Marshall pour la reconstruction du vieux continent après la Seconde Guerre mondiale.

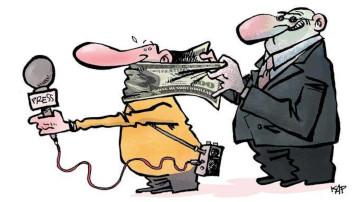

Ce qui nous préoccupe maintenant, c’est le deuxième facteur, l’Amérique latine, et la façon dont elle fera face à l’assaut du Trumpisme. Les États-Unis comptent sur leur dispositif militaire, propagandiste et financier qu’ils peuvent mettre en branle à tout moment pour poursuivre leur agenda, même lorsque Donald Trump se retirera ; a cela s’ajoute cette droite, qui avec des partis politiques et des organisations, a entamé ce qu’ils appellent la « bataille culturelle » et qui, avec un programme « anti-woke », tente de s’établir et de gagner l’acceptation sociale dans de nombreuses régions du continent.

Si on laisse de côté le folklore, la gastronomie, les danses régionales et les revendications vernaculaires ou locales, on constate que l’Amérique latine a l’opportunité de voir ses désirs de cohésion s’exaucer, ce qu’elle recherche depuis la période indépendantiste, que les héritages culturels préhispaniques et ceux des pères fondateurs n’ont pas été en mesure d’offrir, pas plus que les institutions religieuses, parce qu’elles sont très discréditées. Le néfaste néolibéralisme est en train de disparaître et de laisser les institutions vides, les accords commerciaux ne sont pas d’un grand secours, le Forum de Sao Paulo n’a été ni suivi ni opérationnel et la CELAC, qui est un mécanisme de concertation et d’intégration intergouvernemental a annulé sa réunion du 30 janvier faute de consensus.

Chaque pays devra mettre en œuvre sa réindustrialisation, s’occuper de son marché intérieur et poursuivre les accords commerciaux, mais, d’un autre côté, la situation peut être utilisée pour élaborer des scénarios qui conduisent à une nouvelle orientation des relations de notre région, et pour commencer à fermer les veines ouvertes en Amérique latine que Galeano a décrites (N.d.T. : Écrivain et journaliste d’ouvrages portant sur l’histoire de l’Amérique latine).

Le dictionnaire du Nouvel Humanisme (silo.net/es/collected_works/dictionary_new_humanism nous fournit des informations sur l’explication de deux entrées (le moment historique et le moment humaniste), qui peuvent nous aider à sauver et à reconnaître ces moments humanistes de nos cultures, et les similitudes que nous trouvons avec l’époque dans laquelle nous vivons. Cette production d’ un volume a été opportunément réalisée par Mario Luis Rodríguez Cobos, plus connu sous le nom de Silo, en 1996, à la demande du Centre mondial d’études humanistes (https://www.cmehumanistas.org/),

Voyons les définitions :

Le moment historique est celui où « différentes générations coexistent et il diffère d’un autre lorsqu’apparaît une génération de rupture qui dispute le pouvoir à la génération qui le détient ».

Ce qui est tout à fait compréhensible, et nous connaissons déjà cette dynamique générationnelle, qui se produit en quelque sorte mécaniquement. Par opposition au moment humaniste qui est la « situation historique dans laquelle une jeune génération plus jeune lutte contre la génération au pouvoir, en modifiant le schéma anti-humaniste dominant. Ce moment est souvent identifié à la révolution sociale ».

Nous pouvons reconnaître ici les projets qui ont émergé au début du siècle en Amérique du Sud, comme la Bolivie d’Evo Morales avec la « Refondation du pays » , ou la ” Révolution citoyenne » de Rafael Correa en Équateur, la gestion de José Mujica en Uruguay, Lula Da Silva au Brésil dans sa première étape, et les péronistes Néstor et Cristina Kirchner en Argentine. Au Mexique, cette révolution semble aller un peu plus loin : une jeune génération lutte pour occuper un rôle de premier plan et n’est pas nécessairement militante d’un parti, bien qu’elle soit très informée et politisée. Par conséquent, et en poursuivant avec ce concept, « le moment humaniste acquiert toute sa signification s’il inaugure une étape dans laquelle les générations successives peuvent adapter et approfondir les propositions fondatrices de ce processus ». Le Mexique se trouve dans cette possibilité.

Il cite également un fait qui se produit souvent, à savoir que la génération qui parvient à l’ouverture échoue dans sa tentative ou, lorsqu’elle arrive au pouvoir, elle annule ce moment humaniste afin de produire un changement de régime, peut-être pour ne pas susciter une grande opposition.

Poursuivons avec le dictionnaire :

« Certains ont voulu voir dans la conscience sociale de différentes cultures l’émergence de moments humanistes, représentés par une personne ou un groupe de personnes qui tentent de les institutionnaliser à partir du pouvoir (politique, religieux, culturel, etc.) et d’une manière élitiste et « descendante »

Andrés Manuel López Obrador et l’actuelle présidente Claudia Sheinbaum, soulignent les apports des cultures préhispaniques mais comprennent que dans cette civilisation mondialisée et interconnectée par la technologie, il ne serait pas possible de l’établir « depuis le haut », depuis le pouvoir politique. En d’autres temps, les réactions de la génération déplacée ont été furieuses et ils se sont mis en devoir de détruire tous les changements qui avaient été faits, et cette destruction a même provoqué un exode des populations vers d’autres villes.

Cette partie en donne des exemples :

« En Méso-Amérique précolombienne, on attribue au souverain toltèque de la ville de Tula, Topiltzin, l’instauration de l’attitude humaniste connue sous le nom de « toltecayotl». Il en va de même pour le souverain de Chichen-Itza et fondateur de la ville de Mayapan, appelé Kukulkan. Avec Netzahualcoyotl, à Texcoco, nous pouvons également observer l’ouverture d’un nouveau moment humaniste ».

« En Amérique du Sud précolombienne, la même tendance apparaît chez l’Inca Cuzi Yupanqui, qui reçut le nom de Pachacútec, « réformateur », et chez Tupac Yupanqui. Les cas se multiplient au fur et à mesure que les cultures sont mieux connues… ».

Ainsi, dans les différentes cultures de notre continent, nous pouvons retracer ces contributions historiques et dans cet environnement politique et économique effervescent auquel nous sommes confrontés, nous avons la condition et la capacité de faire face à tout pouvoir qui tente de le soumettre.

Dans toute notre Amérique, nous nous trouvons petit à petit sur la voie pour donner une chance à l’humanisme.

Traduction de l’espagnol, Ginette Baudelet