Le mouvement étudiant en Serbie a finalement réussi à conquérir l’espace tant attendu dans une partie des médias au-delà du circuit régional des Balkans. Dans ce contexte, il s’est déjà imposé comme une force motrice par son ampleur, sa cohérence et sa rapide expansion géographique, sans négliger la créativité et la puissance de ses messages. Avec constance et détermination, le mouvement des étudiant(e)s dénonce la corruption généralisée, qui a atteint un point culminant il y a trois mois avec une tragédie ayant causé la mort de 15 personnes lors de l‘effondrement de l’auvent de la gare de Novi Sad, la deuxième plus grande ville du pays.

Bien que la couverture médiatique reste largement en deçà des attentes des organisateurs, l’impact à travers les réseaux et la propagation de la mobilisation, qui a traversé le dur hiver serbe et atteint également les zones rurales au cours des trois derniers mois, témoignent de son ampleur croissante. Les manifestations se poursuivent, alternant des actions percutantes telles que des blocages de routes et des sit-in dans les rues et sur les places, notamment à Belgrade et Novi Sad, ainsi que de longues marches de protestation entre ces deux villes, comme celle organisée par des étudiants universitaires à la fin du mois de janvier.

Fortement ancré dans le milieu étudiant, le mouvement croît et devient de plus en plus transversal et intergénérationnel, gagnant du terrain jusque dans les zones rurales. Une femme rencontrée lors d’une manifestation à Bruxelles m’a révélé avec beaucoup d’émotion : « C’est un puissant catalyseur qui incite à l’action, même à distance, à exprimer sa solidarité et à renforcer les revendications citoyennes longtemps restées lettre morte, dans l’espoir que cette capacité de réaction engendrera enfin le changement tant attendu. »

Sortir des circuits urbains représente souvent un défi encore plus grand que d’obtenir un écho international, en raison des nombreuses difficultés logistiques, des contraintes de déplacement et de communication, ainsi que du déséquilibre numérique entre villes et campagnes. Dans le même temps, le mouvement antigouvernemental gagne en visibilité et en force sur les places d’autres pays européens, de Paris à Berlin, de Bruxelles à Ljubljana.

Le rôle de la diaspora et des mobilisations internationales dans le cas de la Serbie

Comme cela s’est produit lors d’autres mobilisations récentes originaires d’Europe de l’Est ou du Caucase du Sud, notamment avec l’engagement très actif de la diaspora géorgienne, la mobilisation des groupes et individus originaires de Serbie, inspirée dans ce cas par la population étudiante, s’organise de manière de plus en plus structurée et créative dans les principales villes européennes.

Bruxelles est rapidement devenue un point focal de protestation, en grande partie grâce à la convergence inévitable des revendications avec celles des mobilisations contre l’ouverture de la plus grande mine de lithium du continent européen dans la vallée de la rivière Jadar, à l’ouest de la Serbie. La pression extractive exercée par plusieurs pays de l’Union européenne, en particulier l’Allemagne, a encore intensifié le débat et les protestations, qui se poursuivent depuis l’automne 2021. À cette époque, le mécontentement de la population locale avait déjà donné lieu à des manifestations de grande ampleur en Serbie, aboutissant, le 5 février 2025, à une vaste action de sensibilisation à l’intérieur et à l’extérieur du Parlement européen, sur la place du Luxembourg à Bruxelles. Cet événement a coïncidé avec l’avant-première, mais à huis clos (accessible uniquement sur invitation), du documentaire “Not in My Country: Serbia’s Lithium Dilemma”, présenté par le directeur de l’Institut des métaux et minéraux durables de la KU Leuven, qui est également l’auteur du film, à l’invitation des membres du Parlement européen Hildegarde Bentele (Allemagne, PPE) et Yvan Verougstraete (Belgique, Renew Europe).

Le documentaire a été sévèrement critiqué par de nombreux experts et militants pour son récit biaisé, accusé de dénaturer les voix des opposants de longue date au projet minier de la multinationale anglo-australienne Rio Tinto Group et de servir les intérêts des grandes entreprises privées opérant dans la région. Malgré les déclarations fluctuantes et contradictoires des autorités politiques, tant nationales que supranationales, la veille de la zone par des groupes de citoyens demeure constante, mettant en lumière les impacts environnementaux et sociaux du projet, connu sous le nom de « Rio Tinto » ou « Jadar ». Ce dernier, destiné à devenir la plus grande mine de lithium d’Europe, est présenté par de nombreux responsables politiques et institutionnels comme un élément clé de la transition écologique du continent, en lien avec l’élargissement de l’Union européenne aux pays des Balkans occidentaux.

Les manifestations organisées par la diaspora serbe et les mouvements civiques, impliquant des membres du monde universitaire ainsi que des eurodéputé(e)s sensibles aux enjeux environnementaux et sociaux, s’inscrivent dans un cadre plus large de critique et préoccupations généralisées. De nombreux observateurs dénoncent ce qu’ils perçoivent comme un chantage économique et politique imposé à la Serbie dans le contexte du processus plutôt déjà troublé d’adhésion à l’Union européenne. En fait, treize ans après l’obtention du statut de candidat et onze ans après l’ouverture des négociations, ce processus demeure au point mort, tandis que les préoccupations grandissent face à la répression de la dissidence et à la légitimation de pratiques d’exploitation particulièrement néfastes pour l’environnement et les populations locales. Ces phénomènes s’inscrivent dans un contexte régional déjà sous pression, marqué par une pollution croissante et une gestion controversée des ressources publiques, tant environnementales qu’économiques.

Les manifestations en cours ont également mis en lumière les contradictions entre les pressions économiques et les exigences européennes en matière de respect des normes, notamment environnementales, où la Serbie accuse un retard considérable. Cela concerne aussi bien la protection de l’environnement que la gestion et l’application des réformes requises par les institutions internationales. Les représentants du mouvement de protestation ont fréquemment appelé à une plus grande rigueur dans l’alignement sur les indicateurs ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) et, surtout, à un engagement ferme en vue de démontrer des progrès concrets dans le cadre du chapitre 27 de l’acquis communautaire sur l’action environnementale et climatique. Ce dernier reste bloqué en raison d’une application insuffisante des réglementations existantes et de l’influence disproportionnée des entreprises dans le processus décisionnel. Les mobilisations dénoncent notamment les tentatives incontrôlées d’exploitation des ressources naturelles et rappellent que c’est la même politique environnementale de l’UE, notamment à travers le chapitre 27 de l’acquis communautaire auquel les États candidats doivent s’aligner. Cette politique vise à promouvoir un développement durable et à protéger l’environnement en se basant sur l’action préventive, le principe du pollueur-payeur, la lutte contre les dommages environnementaux à la source, la responsabilité partagée et l’intégration de la protection de l’environnement dans les autres politiques de l’UE. Elle s’appuie sur un acquis juridique comprenant plus de 200 actes législatifs majeurs, couvrant la législation horizontale, la qualité de l’eau et de l’air, la gestion des déchets, la protection de la nature, le contrôle de la pollution industrielle et la gestion des risques.

« Odgovornost ! » : La résonance des manifestations entre lutte contre la corruption et défense de l’environnement

Les manifestations contre l’exploitation du lithium sont étroitement liées à d’autres questions sensibles et dramatiques qui ont éclaté ces dernières semaines, notamment l’effondrement du toit de la gare de Novi Sad, récemment rénovée avec des fonds chinois dans le cadre de l’initiative « Belt and Road ». L’accident, survenu le 1er novembre 2024, a fait 15 morts et des dizaines de blessés, dont deux dans un état très grave, déclenchant des manifestations de masse dans tout le pays scandant les slogans « Zločin, a ne tragedija » (Un crime, pas une tragédie) et « Korupcija ubija » (La corruption tue). Ce grave incident a immédiatement suscité des protestations et soulevé de nombreuses questions sur la transparence institutionnelle et le niveau de corruption atteint par le gouvernement en place, notamment dans le secteur des infrastructures publiques, qui présente un fort potentiel lucratif.

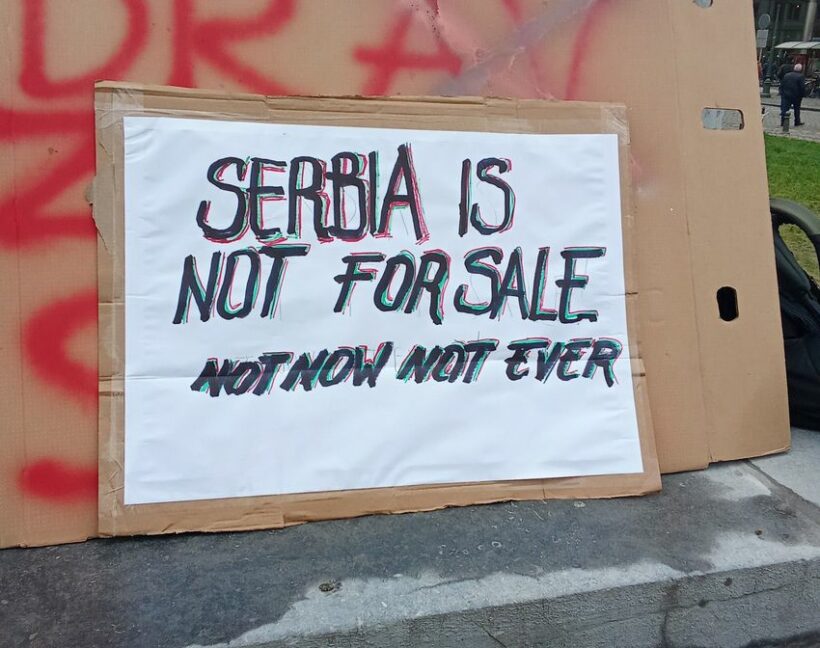

Dans ce contexte, la revendication d’odgovornost (responsabilité, accountability ou « reddition de comptes » dans la traduction adoptée lors des manifestations internationales), la lutte contre la corruption et l’opposition au système de pouvoir construit autour du président Aleksandar Vučić, au pouvoir depuis 2017, sont devenus les piliers des revendications populaires. Le symbole des mains tachées de sang et la couleur rouge ont été évoqués à nouveau ce matin au cœur du quartier européen de Bruxelles, lorsque, à 11h52 précises, depuis la place Jean Rey, les manifestants ont lâché dans le ciel des ballons rouges en mémoire des victimes de Novi Sad pour attirer davantage l’attention de l’opinion publique européenne sur les revendications apparues lors des manifestations.

Ces derniers jours, les manifestations se sont intensifiées en Serbie, notamment lors de la fête nationale de la République, le 15 février, avec une grande manifestation à Kragujevac, et de la contre-manifestation organisée par Vučić lui-même à Sremska Mitrovica, sur les rives de la rivière Sava. À Bruxelles, le mouvement « Palac gore Brisel » a lancé son deuxième dimanche consécutif de mobilisations après la protestation du 5 février dernier, l’une des plus grandes depuis novembre, qui a vu une large participation d’activistes et d’étudiants de toute la Belgique et d’autres communautés sensibles aux causes exprimées, pour envoyer un message clair et sans compromis contre la corruption et l’omission de responsabilité du gouvernement en place en Serbie.