Selon Marjorie Kelly, théoricienne sociale et autrice, notre économie doit être fondée sur le bien-être humain plutôt que sur l’augmentation du cours des actions.

Par ,

Source : https://truthout.org/articles/the-only-solution-to-wealth-supremacy-is-a-democratic-economy/ 21.01.2024

Copyright, Truthout.org. Reproduit avec autorisation.

La captation de la richesse est une pathologie inhérente au capitalisme contemporain et se définit par les processus culturels et politiques par lesquels les riches s’établissent comme classe dominante. La théoricienne sociale Marjorie Kelly qualifie ce phénomène de Wealth supremacy (supématie de la richesse) qui est aussi le titre de son dernier livre. Mais comme elle le souligne dans cette interview exclusive pour Truthout, cette suprématie, qui a institutionnalisé la cupidité, définit un système qui est non seulement biaisé mais ausi truqué au détriment de la grande majorité de la population et qui est donc préjudiciable à l’économie, aux citoyens et à la planète. Elle soutient qu’un mouvement visant à bâtir une économie démocratique est notre seule issue. Marjorie Kelly est membre émérite du Democracy Collaborative. En plus de Wealth Supremacy: How the Extractive Howard Economy and the Biased Rules of Capitalism Drive Today’s Crises (2023) (La suprématie de la richesse: comment une économie de capatation des richesses et les règles biaisées du capitalisme conduisent aux crises actuelles), elle est l’autrice de The Making of a Democratic Economy: Building Prosperity for the Many, Not Just the Few (La création d’une économie démocratique : construire la prospérité pour le plus grand nombre et non pour quelques-uns) (co-écrit avec Ted ; 2019). L’interview qui suit a été légèrement modifiée pour plus de clarté.

C. J. Polychroniou: Au cours des 40 dernières années, l’une des évolutions les plus marquantes de l’économie mondiale, en particulier dans les pays développés, est la financiarisation – cela veut dire que la finance en est venue à dominer notre économie, notre culture, le monde naturel, voire nos choix politiques en apparence démocratiques. Certains affirment que la financiarisation représente une nouvelle phase du capitalisme, tandis que d’autres y voient une conséquence du néolibéralisme. Votre récent ouvrage, Wealth supremacy, analyse la structure actuelle du capitalisme et met en lumière ce que vous considérez comme son principal problème, tout en ouvrant la voie à un système alternatif, une économie démocratique, ainsi que des pistes pour y parvenir. Commençons par ce que vous entendez par suprématie de la richesse, et comment, selon vous, la financiarisation en est venue à dominer toutes les autres formes d’activité économique.

Marjorie Kelly : Nous ne pouvons pas résoudre un problème sans le nommer. Nous désignons le « pouvoir des entreprises », les « inégalités » et la « cupidité » comme étant le problème. Mais ces termes ne s’attaquent pas à la racine du dysfonctionnement du système. Ce que j’appelle la suprématie de la richesse, c’est le principe qui institutionnalise la captation illimitée de la richesse par les riches, même si cela se traduit par du marasme ou des reculs pour la plupart d’entre nous. L’avidité individuelle est certainement à l’œuvre. Mais le problème de ce système c’est la façon dont la cupidité est rendue obligatoire, récompensée, normalisée et institutionnalisée dans les pratiques et les institutions de ce système.

Elle est imposée par la manière dont les investissements sont gérés, dont les entreprises sont gouvernées ; le but des deux étant de maximiser les revenus des capitaux. En pratique, la suprématie de la richesse prend la forme d’un favoritisme en faveur du capital : la façon dont seul le capital vote dans les entreprises, la façon dont un marché boursier en hausse est assimilé à une économie prospère.

Les politiques gouvernementales néolibérales ont laissé libre cours à cette machine centrée sur le capital. Le résultat en a été la financiarisation, c’est-à-dire la production croissante de richesse financière.

Derrière tout cela, on trouve l’objectif de maintenir les riches au sommet, à l’abri, à l’aise. La suprématie de la richesse est une manifestation de préjugés de classe. Il s’agit des innombrables façons dont notre culture favorise les riches, la classe supérieure. La classe, cela recouvre beaucoup de choses : un goût exquis pour l’art et le vin, s’exprimer et s’habiller correctement, avoir des enfants qui fréquentent les bonnes écoles ; mais elle est fondée sur la richesse, celle-là même qui permet de respecter tous les rites de classe.

Acquérir de la richesse est certainement un objectif auquel de nombreuses personnes aspirent. Et pourtant, dans votre livre, vous affirmez que cette accumulation de richesses est en fait préjudiciable à l’économie, mais aussi pour les citoyens et la planète. En quoi la richesse est-elle préjudiciable ? Et qui est le coupable : la culture de la « suprématie de la richesse » ou le capitalisme lui-même ?

Le réel problème, c’est l’excès de richesse ; par exemple quand ce sont huit milliardaires qui possèdent la moitié de la richesse mondiale. Mais notre économie en général favorise, voire impose, une captation maximale de la richesse. Lorsque les investisseurs regardent les rendements de leur/notre portefeuille, on entre dans le monde imaginaire de la richesse, la fiction qui voudrait que les gains financiers tombent du ciel, irréprochables et sans tache. Le système est tellement focalisé sur les avantages que procure la richesse qu’il ne tient aucun compte de l’impact que cela peut avoir sur les autres. La richesse a une face cachée dont nous parlons rarement.

À Democracy Collaborative, là où je travaille, nous avons fait réaliser un travail par trois économistes internationaux qui ont démontré que le développement de la richesse se fait par simple appropriation. Chaque actif détenu par une personne représente une créance due par quelqu’un ou quelque chose d’autre. Une dette de carte de crédit est une créance sur votre chéquier. Les actions sont une créance sur la valeur d’une société et l’augmentation de cette valeur pour les riches actionnaires implique souvent de licencier des travailleurs ou de transformer des emplois à temps plein en emplois à temps partiel ou en emplois uberisés, afin de transférer les revenus du travail vers le capital. Le problème n’est pas seulement que la richesse est source d’inégalité. Comme l’ont démontré ces économistes internationaux, le secteur financier est devenu le lieu où celle-ci se crée.

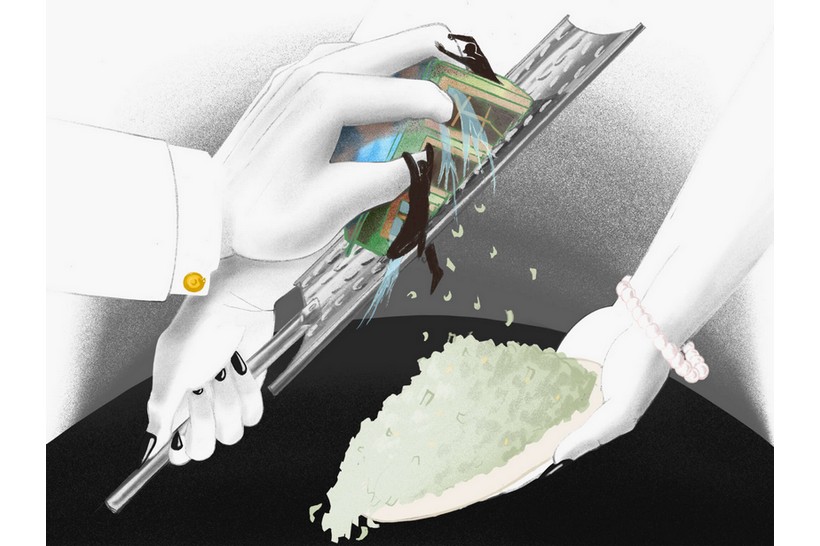

Alors que notre société est témoin de la progression comme par magie de la richesse des multimillionnaires et des milliardaires, une grande partie de cette richesse est extraite des poches des gens ordinaires et de nos gouvernements financés par les contribuables. On nous dit que nous sommes dans une économie de « ruissellement ». En réalité, c’est l’inverse qui se produit : Ce qui se passe, c’est une aspiration ascendante. Les actifs financiers sont devenus un gigantesque aspirateur qui écrase les portefeuilles des consommateurs, crée du chômage, fait grimper les prix de l’immobilier vers des sommets inatteignables, crée des monopoles qui entravent les entreprises familiales, bloque notre capacité à lutter contre le changement climatique, déstabilise l’économie avec des hausses et des baisses des marchés boursiers. Et de plus, cela permet aux milliardaires de confisquer la démocratie.

Le capitalisme est un système qui permet de faire main basse sur l’argent. Son objectif est de permettre aux riches de rouler sur l’or. Notre culture contribue à maintenir tout cela en place – à le légitimer – puisque nous vénérons les riches en les considérant comme des dépositaires de pouvoirs divins et que nous acceptons les fonctionnements et les instruments de l’économie en les jugeant normaux, nécessaires et inoffensifs. Le dénoncer comme un système partial c’est faire un pas vers sa délégitimation, réduire à néant ses fondements culturels.

Vous parlez des mythes de la suprématie de la richesse qui normalisent la partialité du système. En quoi consistent certains de ces mythes et quel est leur impact sur la politique et la démocratie en particulier ?

J’identifie sept mythes qui constituent le système d’exploitation de notre économie. Le mythe central est celui de la maximisation : l’idée qu’aucune quantité de richesse n’est jamais suffisante. C’est le principe de base de l’investissement. Dans le livre, je fais la distinction entre « faire du profit » et « maximiser le profit ». Les entreprises doivent faire des bénéfices pour survivre, mais la maximisation entraîne des dommages pour la société et la destruction de la Terre.

Il y a ensuite le mythe de la gouvernance d’entreprise, qui veut que les travailleurs ne soient pas membres de l’entreprise. Les travailleurs peuvent se rendre dans une entreprise tous les jours pendant 40 ans, pour en assurer le fonctionnement, mais ils restent extérieurs à l’entreprise. Les investisseurs de fonds spéculatifs qui détiennent des actions pendant 15 minutes eux en font partie, car seul le capital a un droit de vote au conseil d’administration. Les travailleurs sont dépossédés et privés de leurs droits.

Et puis il y a le mythe de la matérialité dans la comptabilité financière et d’entreprise, qui estime que les seuls gains réels sont les gains en capital. Les impacts sur l’environnement ou la société ne sont pas réels, ne sont pas « matériels », à moins qu’ils n’affectent le capital. ExxonMobil a augmenté la valeur actionnariale de près de 80 % en 2022. Voilà qui est considéré comme une réussite. Peu importe si lesdits produits provoquent des incendies de forêt catastrophiques et des inondations urbaines.

On nous dit que nous sommes dans une économie de « ruissellement ». En réalité, c’est l’inverse qui se produit: Ce qui se passe, c’est une aspiration ascendante.

Nos politiques s’appuient sur le quatrième mythe, celui du marché libre, dans la mesure où il précise que le gouvernement doit être maîtrisé, dominé, puisqu’il est l’ennemi de l’indépendance et du pouvoir de la richesse. Le champ d’action des entreprises et des capitaux ne doit en aucun cas être limité.

Ce mythe consiste à laisser la machine de captation des richesses fonctionner sans entrave. Pourtant, à mesure que cette machine s’emballe – les actifs financiers représentent aujourd’hui cinq fois le PIB des États-Unis, et plus encore au Royaume-Uni -, il devient de plus en plus difficile de poursuivre cette stratégie. Il devient nécessaire de supprimer les réglementations, les monopoles doivent être renforcés, les emplois de qualité détruits, les impôts contournés. Mais dans une démocratie, les gens ordinaires ne soutiennent pas un tel programme. C’est pourquoi le parti des riches prend fait et cause pour le ressentiment de la classe ouvrière blanche en rejetant la faute sur les immigrés et en attisant les préjugés raciaux. Ce faisant, il cherche à détruire la démocratie elle-même, en vilipendant le concept même de gouvernement, en investissant des fonds occultes pour modifier la façon dont les bulletins de vote sont enregistrés et dépouillés. Ou encore en lançant le Big Lie [Grand mensonge : déformation grossière ou fausse représentation de la vérité utilisée principalement comme technique de propagande politique, NdT] comme le fait Donald Trump. Mais au-delà de Trump, comme l’a souligné le sénateur Sheldon Whitehouse, c’est une petite élite de milliardaires qui mène cette offensive contre la démocratie.

C’est bien la financiarisation qui a contribué à bouleverser la politique américaine. Elle a conduit à des inégalités galopantes – entraînant une augmentation du nombre de travailleurs mécontents – tout en générant la richesse qui a fait basculer la politique au profit des entreprises et des riches. L’ère néolibérale d’après 1980 a marqué la percée de la ploutocratie – ce que Whitehouse appelle « la classe dirigeante invisible ». Détruire la démocratie fait partie de sa stratégie pour maintenir le rythme de la machine à extraire les richesses.

La suprématie des Blancs et la suprématie de la richesse sont étroitement liées, ce que je comprends comme une tentative de votre part de fusionner les notions de classe et de race. Voulez-vous dire que le capitalisme a une couleur ?

Ces deux formes de préjugés sont étroitement liées. Dans la phase initiale de ce que l’intellectuel guyanais Walter Rodney a appelé le « système capitaliste/impérialiste », une grande partie de la richesse a été obtenue par le biais de l’esclavage et de la possession coloniale de personnes et de nations de couleur. Aujourd’hui encore, la finance continue son travail de captation raciale, notamment par le biais du « redlining » [pratique discriminatoire consistant à refuser ou limiter les prêts pour les populations situées dans des zones géographiques déterminées, NdT] et des prêts hypothécaires prédateurs.

Mais si les systèmes de suprématie des richesses et de suprématie blanche fonctionnent de concert, ils obéissent également à des logiques distinctes. La suprématie blanche perdure, infligeant des dommages à travers les générations. En revanche, la suprématie de la richesse accélère. En effet, plus la sphère de la richesse hypertrophiée est vaste, plus il faut intensifier la pression pour qu’elle s’accroisse encore. Si les personnes de couleur ont longtemps été et restent les principales cibles de cette exploitation, c’est aujourd’hui la planète elle-même qui est prise dans ses griffes. Et la souffrance que les personnes de couleur connaissent depuis longtemps est en train de frapper les Blancs.

Le socialisme d’État est pratiquement mort et la social-démocratie est à genoux. Premièrement, comment changer le système actuel et, deuxièmement, à quoi ressemblerait une économie démocratique ?

Nous parlons donc maintenant de changement de système. Il ne s’agit pas de réguler le capitalisme, mais de passer à un autre système, où le capital n’est plus au centre. Il faut commencer par reconnaître que la propriété et le contrôle de notre économie politique par une élite fortunée constituent le problème central. La solution devient alors évidente. Nous devons préserver la démocratie politique et insuffler son esprit au sein même de l’économie – en créant une économie démocratique, qui permette une large répartition des richesses et du pouvoir, et dont les institutions et les pratiques économiques soient conçues pour permettre à chacun d’entre nous de prospérer sur une Terre qui se porte bien.

Comment y parvenir ? Nous avons besoin d’une grande transition en matière de propriété, y compris la propriété publique de secteurs clés tels que l’eau et les soins de santé, le contrôle des entreprises par les travailleurs, la protection des biens communs par le biais de fiducies et de sanctuaires, la propriété et le contrôle équitables des terres, des forêts et des logements. Et nous avons besoin que les entreprises soient réorganisées afin qu’elles aient l’obligation légale de servir le bien public. On ne peut continuer d’accepter l’existence d’entreprises qui cherchent à maximiser les profits pour enrichir les riches.

Nous avons également besoin d’un nouveau système quant au capital – y compris l’annulation de la dette si nécessaire, un nouvel écosystème bancaire dans l’intérêt public, un investissement local et à impact positif, ainsi que des impôts sur la richesse et l’héritage qui interdisent la formation de dynasties. Il nous faut également des normes pour freiner les super-prédateurs, les uber-profiteurs comme les sociétés de capital-investissement et les fonds spéculatifs.

On me demande souvent si tout cela est possible. J’aime scinder cette question en deux parties. Ces nouveaux modèles d’économie démocratique – comme les banques publiques et les entreprises détenues par les travailleurs – sont-ils réalisables ? La réponse est oui. Ils ont fait leurs preuves. Ils sont concrets. Leurs résultats sont supérieurs, si l’on entend par succès le bien-être humain plutôt qu’une simple hausse du cours de l’action.

La deuxième question est donc la suivante : est-il possible de changer de système ? Mais si on avait commencé par cette question dans le cas du changement climatique – en se demandant s’il est possible de réduire les émissions de carbone de 80 % – on aurait abandonné. Comme l’a dit Nelson Mandela : « Cela semble toujours impossible jusqu’à ce qu’on le fasse. »

Le changement de système ne commence pas par la question de savoir si la transformation est possible. Posons-nous plutôt la question suivante : est-ce nécessaire ? Voilà par quoi il faut commencer.

Il y a une chose que nous pouvons savoir avec certitude. Un monde à moitié ploutocratique et à moitié démocratique ne peut pas durer longtemps. Une moitié finira par supplanter l’autre. Soit l’économie ploutocratique détruira la démocratie, soit nous insufflerons la démocratie dans notre économie, construisant ainsi l’économie démocratique aujourd’hui nécessaire à notre survie.

L’auteur

C.J. POLYCHRONIOU

C. J. Polychroniou est politologue/économiste politique, auteur et journaliste. Il a enseigné et travaillé dans de nombreuses universités et centres de recherche en Europe et aux États-Unis. Actuellement, ses principaux intérêts de recherche portent sur l’intégration économique européenne, la mondialisation, le changement climatique, l’économie politique ainsi que la politique des États-Unis et la déconstruction du projet politico-économique du néolibéralisme. Il contribue régulièrement à Truthout et est membre du Public Intellectual Project de Truthout. Il a publié de nombreux livres et plus de 1000 articles qui sont parus dans nombre de revues, de magazines, de journaux et de sites d’information populaires. Plusieurs de ses publications ont été traduites en plusieurs langues étrangères, notamment en arabe, chinois, croate, espagnol, français, grec, italien, néerlandais, portugais, russe et turc. Ses derniers livres sont Optimism Over Despair : Noam Chomsky On Capitalism, Empire, and Social Change (2017) ; Climate Crisis and the Global Green New Deal : The Political Economy of Saving the Planet (avec Noam Chomsky et Robert Pollin comme principaux auteurs) ; The Precipice : Neoliberalism, the Pandemic, and the Urgent Need for Radical Change, une anthologie d’entretiens avec Chomsky publiée à l’origine sur Truthout et rassemblée par Haymarket Books ( 2021) ; et Economics and the Left: Interviews with Progressive Economist (2021).

Traduit par les lecteurs du site Les-Crises