Je suis au port de Marina di Carrara, en Italie, en ces jours d’été et j’en profite pour essayer de rencontrer l’équipage du navire Open Arms, retenu au port par décision de notre gouvernement. Après avoir surmonté quelques difficultés et après un premier entretien avec une infirmière, membre du personnel, je rencontre le capitaine du navire. Voici son histoire.

Pouvez-vous vous présenter ?

Je m’appelle Ricardo Sandoval, je suis argentin et je vis en Espagne depuis plusieurs années. Je suis l’un des capitaines de l’Open Arms depuis 2017. Nous sommes actuellement coincés ici à Marina di Carrara à cause du récent décret-loi n° 20 de 2023, que nous connaissons bien maintenant.

Comment un Argentin est-il arrivé ici ?

Je suis originaire de Mar del Plata, une ville balnéaire au sud de Buenos Aires, j’ai déménagé en Espagne par curiosité comme beaucoup d’autres Argentins et j’y suis resté.

Quelqu’un en Argentine sait-il ce qui se passe ici en Méditerranée ?

Je fais ce que je peux pour m’assurer que les nouvelles arrivent là-bas, je connais quelques journalistes à Mar del Plata, mais en réalité, je crains que même ici en Europe, on n’en sache pas assez sur ce qui se passe dans votre mer. Je crois vraiment que le principal objectif des politiciens est de faire en sorte que tout ce qui se passe ne soit pas vu, ou pas tellement remarqué.

Pourriez-vous être le capitaine d’un autre bateau ?

Oui, bien sûr. En fin de compte, on choisit.

Comparé au travail sur d’autres navires, votre travail est-il plus compliqué, plus intéressant ?

C’est sans aucun doute plus intéressant et plus gratifiant. Dans un bateau commercial, il y a certains types de pression, ici il y en a d’autres. Je ne pense pas que ce soit plus difficile ou plus compliqué que d’autres situations ; même ici, lorsque vous connaissez la dynamique, c’est une routine normale. Bien sûr, c’est un bateau de 1974, il montre ses années, il a besoin d’un entretien fréquent.

Pouvez-vous essayer de nous décrire votre routine quotidienne ?

Avant, il y avait un centre de coordination qui nous informait : ils nous appelaient et nous partions. Aujourd’hui, cette coordination n’existe plus, mais heureusement il y a des ONG qui ont des avions et qui nous informent. Nous nous déplaçons au milieu de la mer et nous en couvrons une très grande partie.

En gros, il y a eu trois périodes : une où, une fois les gens sauvés en mer, vous alliez au port le plus proche, une où (lisez le ministre Salvini) on vous laissait des jours et des jours au milieu de la mer pour attendre, et maintenant cette phase où on vous envoie dans des ports du nord pour vous faire perdre du temps, de l’argent, de l’énergie.

Oui, c’est ça, ils nous mettent à l’écart pendant un moment pour que nous ne puissions pas faire notre travail et surtout que nous ne puissions pas voir ce qui se passe.

Pouvez-vous décrire ce qui s’est passé lors de cette dernière mission ?

Avec cette nouvelle réglementation, lorsqu’on vous assigne un port, vous devez vous diriger rapidement et directement vers ce port, vous ne pouvez pas dévier pour sauver d’autres personnes, et encore moins faire demi-tour.

Mais voient-ils votre position ? Vous ne pouvez rien faire « en douce » ?

Vous ne pouvez pas, à la fois parce qu’ils nous voient sur le radar et parce que nous envoyons notre position toutes les 12 heures.

Vous êtes « puni » parce que vous avez sauvé un deuxième groupe : aviez-vous des doutes sur le fait de le faire ou non ? Saviez-vous ce que cela impliquerait ?

Oui, nous le savions. Le doute n’était pas de savoir s’il fallait les sauver ou non, mais seulement s’il y avait quelqu’un d’autre qui pouvait le faire. Nous avons demandé avec insistance s’il y avait quelqu’un d’autre, et lorsque nous avons réalisé qu’il n’y avait personne, nous avons agi avec détermination, e] sans avoir aucun doute.

Que diriez-vous en résumé à ceux qui vous disent que vous faites des affaires avec la mafia, que vous êtes des « taxis de la mer », etc.

Laissez-les aller, ou plutôt, laissez-les monter sur notre bateau, laissez-les venir avec nous pour voir, laissez-les voir par eux-mêmes.

Quelles sont vos relations avec les garde-côtes italiens ?

Eux aussi effectuent des sauvetages en mer, ils travaillent. Peut-être que certains d’entre eux le font à contre-cœur, d’autres pas, mais du simple fait que ce sont des gens en mer, il faut les secourir et c’est tout. Point final.

Combien êtes-vous ?

Nous sommes vingt ; neuf membres de l’équipage, qui sont tenus d’être en mer, auxquels s’ajoutent onze volontaires entre les sauveteurs et l’équipe médicale.

Êtes-vous proches ? Y a-t-il des tensions ? De la fatigue ?

Nous nous entendons bien. Au début, il y a beaucoup de formation et ensuite, en tant que groupe, nous nous préparons avant chaque campagne individuelle. Le chef de mission est très expérimenté et s’occupe de tout cela. L’équipe travaille comme une « machine », jour et nuit.

Lorsque vous embarquez 100 ou 150 personnes, tout change…

Oui, mais nous sommes bien préparés, tout doit fonctionner, à commencer par les repas. Si les nôtres sont préparés dans la cuisine, les leurs sont préparés sur le pont, les quantités sont importantes.

Quels sont les états d’âme des personnes que vous secourez ? Satisfaction, joie, colère, désespoir…

Il y a de tout, cela dépend. Parfois, nous sauvons des personnes qui sont en mer depuis un jour, parfois depuis quatre ou cinq jours : cela fait une grande différence. Il n’est pas facile d’examiner les gens tout de suite pour voir comment ils vont et de s’occuper des maladies les plus graves. Parfois, les gens hissés à bord sont inconscients, puis il y a des blessures, des maladies, des douleurs…

Combien de jours au maximum avez-vous passé sur le bateau avec ce chargement d’humanité et de souffrance ?

Je me souviens qu’une fois, c’était 21 jours, mais je n’étais pas là et je n’aurais pas aimé l’être. C’était de la folie. Après avoir navigué, le bateau est resté stationnaire au large de Lampedusa. Les gens voyaient l’île toute proche et sautaient dans la mer. L’équipe d’Open Arms devait faire attention jour et nuit pour éviter que quelqu’un ne se noie. C’était très dur et c’était pendant le mandat de Salvini. Le capitaine était un de mes amis…

Nous savons que l’un des moments les plus difficiles et les plus dangereux est lorsque les personnes en difficulté vous voient et s’approchent de vous ; l’agitation ou le fait que tout le monde se déplace d’un côté peut faire chavirer leur bateau. Pouvez-vous nous décrire ce qui se passe ?

Oui, nous sommes maintenant préparés, nous avons compris comment procéder. Pendant ce temps, nos deux barques rapides s’approchent, l’une d’un côté et l’autre de l’autre, de manière à répartir leur « stimulus ». Elles s’arrêtent bien avant d’arriver et signalent avec le mégaphone, en anglais ou avec des gestes, que tout le monde doit s’asseoir, et ne pas crier ; tant qu’ils ne sont pas tous assis, les barques n’approchent pas. Nous, avec le grand bateau, nous restons plus loin, en fonction de l’état de la mer, mais nous pouvons aussi rester à moins de 100 mètres.

Avez-vous déjà sauvé des personnes directement de l’eau ?

Oui, c’est difficile, il faut rapidement déterminer qui peut tenir un peu plus longtemps et recueillir d’abord ceux qui sont à bout.

Il n’y a pas de moments de découragement où l’on doit dire : « Ça suffit ! Je n’en peux plus ! Ce monde est nul ! »

Oui, bien sûr, mais nous nous encourageons les uns les autres ; l’unité entre nous est importante. De toute façon, il y a une équipe psychologique (en ligne) qui nous soutient tout au long de la mission dès qu’on demande de l’aide. Et puis nous en parlons aussi à la fin, parce qu’il peut arriver qu’au milieu de l’action, avec l’adrénaline et tout ce qui se passe, on soit fort et qu’on tienne bon, mais qu’ensuite on s’effondre. Il reste des images, des yeux, des regards, des cris, des sentiments… Nous n’avons certainement pas une énergie infinie et ce travail vous épuise à la longue. Je me souviens d’un ancien capitaine qui m’avait dit : « Ce travail a une échéance, tu risques de mal finir, il faut que tu t’arrêtes avant ». J’en suis presque là (rires).

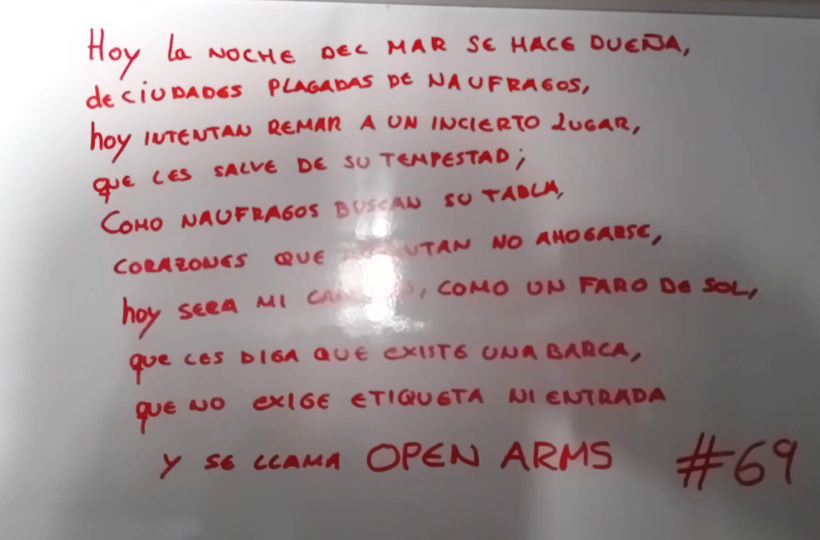

Traduction Texte :

Aujourd’hui, c’est la nuit de la mer qui prend le relais

des villes pleines de naufragés,

aujourd’hui, ils essaient de ramer vers un certain endroit

qui les sauve de leur tempête.

Comme des naufragés ils cherchent leur planche,

les cœurs tentent de ne pas se noyer,

aujourd’hui sera mon chemin, comme un phare de soleil

pour leur dire qu’il y a un bateau,

qui n’a pas d’étiquette ni d’entrée

et qui s’appelle OPEN ARMS.

Comment se passe le moment du retour sur terre ?

En général bien, environ 80 % du temps, nous recevons un bon traitement. À ce moment-là, beaucoup de ceux qui descendent applaudissent, certains depuis le sol applaudissent même, d’autres moins… (sourires).

Au lieu de cette situation, comment les choses se passent-elles en Espagne ?

En Espagne, il y a deux itinéraires possibles : les îles Canaries, où le voyage est très dangereux parce qu’il s’agit de l’océan. Disons que là, on n’a pas besoin d’ONG, il y a une société mandatée par l’État espagnol qui a quatre gros bateaux dédiés à cela. L’autre route est le détroit de Gibraltar : il y a beaucoup de petits et de grands bateaux qui font le sauvetage. Dans ce cas, la route est très courte et il y a aussi des bateaux lourdement chargés qui arrivent du Maroc.

Il vous faut maintenant rester 20 jours ici et payer 10 000 euros. Pensez-vous que vous allez vraiment rester 20 jours et payer cette somme, ou existe-t-il un moyen de raccourcir le délai ?

Ces 20 jours nous seront là, il n’y a pas moyen d’y échapper. Mais l’amende fonctionne comme celle des automobilistes ; si vous payez maintenant, ils la réduisent et je pense que nous avons déjà payé !

Sinon, vous auriez été prêts à repartir ?

Oui, nous serions restés ici deux ou trois jours, puis nous serions partis ; au lieu de cela, nous sommes cloués au sol, nous avons dû annuler toutes les commandes, en particulier les livraisons de nourriture.

Comment avez-vous réagi à l’annonce de votre détention ?

Pour vous dire la vérité, après l’enquête, les interrogatoires de moi-même et de l’autre officier, suivis d’un jour de silence, nous nous y attendions. Les volontaires sont partis, mais il devait y avoir un changement.

Si vous pouviez parler à la cheffe du gouvernement italien, que lui diriez-vous ?

Ce que j’ai déjà dit : qu’elle vienne avec nous, qu’elle monte sur ce bateau ou sur l’un des autres, peut-être que dans ce cas certaines choses changeraient. D’un autre côté, je ne pense pas que ce qui se passe maintenant soit la solution. Je pense que les gens ne devraient pas être forcés de quitter leur pays ou de fuir leur maison ; au contraire ils devraient être aidés à s’en sortir là où ils sont nés. Peut-être que si nous arrêtions d’exploiter cette partie du monde, ils vivraient mieux.

N’avez-vous pas connu en Argentine, avec les énormes crises économiques que vous avez traversées, des phases de forte émigration ?

Oui, bien sûr, mais nous avons été moins visibles. L’émigration se fait en toute sécurité. On part en avion avec un visa touristique et on reste où l’on arrive, sans risquer sa vie. Ceux qui partent en bateau sont ceux qui ne peuvent pas avoir de billet d’avion. Et oui, même avec ces bateaux en mauvais état, ils ne viennent pas gratuitement, au contraire !

Ici, nous nous souvenons à peine des millions d’Italiens qui sont partis en Argentine, au Brésil, au Pérou, au Venezuela et, bien sûr, aux États-Unis.

Je crois que nous devons travailler pour que les gens puissent se déplacer en toute sécurité ; il doit y avoir des moyens de transport sûrs. Nous devons également travailler sur la répartition : il est certain que l’Italie ne peut pas à elle seule prendre en charge les nombreux migrants qui arrivent. S’ils étaient mieux répartis, ces gens seraient beaucoup moins visibles.

En voyant les gens sur le bateau, peut-on savoir d’où ils sont partis ?

Non, ils peuvent être partis de régions voisines, par exemple de Libye ou de Tunisie, ou de différentes régions d’Afrique. Il faut dire qu’avant, il n’y avait que des bateaux en caoutchouc ou en bois. Aujourd’hui, les migrants arrivent aussi dans des bateaux en métal, qui sont encore moins sûrs, une catastrophe. Ces bateaux étaient autrefois coulés, mais ils ne peuvent plus l’être aujourd’hui : ils restent en mer, à la dérive. Ce que nous faisons en tant qu’ONG, c’est les marquer avec une bombe aérosol, pour que les gens sachent que des personnes de ce bateau ont été sauvées, sinon on pourrait penser qu’elles se sont toutes noyées. Mais ces bateaux qui restent au milieu de la mer peuvent poser un problème pour la navigation en Méditerranée.

Lorsqu’ils montent à bord, pouvez-vous deviner si l’un d’entre eux est le passeur ?

Non, même si je crois qu’ils placent l’un des migrants à la tête du bateau et qu’aucun de ceux qui profitent de ce trafic ne monte à bord : c’est beaucoup plus facile ainsi. Ils s’en moquent. Ils donnent aux migrants un bateau rudimentaire, un peu de réserve de carburant, quelques indications approximatives et c’est parti. Ils sont tellement inexpérimentés qu’en remplissant le réservoir, ils renversent beaucoup de carburant sur le fond du bateau et c’est de là que viennent les nombreuses brûlures cutanées.

Rencontrez-vous des pêcheurs ? Peuvent-ils être des yeux supplémentaires en mer ?

Oui, c’est arrivé, les pêcheurs peuvent signaler les bateaux en difficulté. Cependant, il faut dire que les navires marchands, les grands, obéissent à une compagnie et à ses pressions. Parfois (cela dépend du capitaine), ils font comme si rien ne s’était passé, ou bien ils suivent les ordres de l’autorité compétente. Bien sûr, s’ils partent sans rien faire et que quelqu’un les voit, ils peuvent être dénoncés.

Merci

Merci à vous ; un café ?

A la fin, il me montre tous les espaces du bateau, la cuisine, les chambres froides, les réserves d’eau et de nourriture, les cabines où dort l’équipage : tout un monde… J’imagine ce pont plein de gens allongés, les enfants qui sautillent partout…

Je les invite l’après-midi, j’embarque quatre d’entre eux dans la voiture et nous allons faire un tour dans les carrières de marbre, parce qu’il faut toujours qu’il y en ait au moins trois à bord du bateau. Nous allons aussi à Colonnata, ils goûtent le lard : ils sont heureux, un peu de fraîcheur après tant de chaleur. Un voyage dans les carrières et ensuite à Carrare, un peu d’air pour eux aussi… À quelques reprises, je les présente, au bar ou dans un magasin, et je dis avec enthousiasme : « Ce sont les Espagnols d’Open Arms ! » Quelqu’un nous fait une réduction, mais un homme, par exemple, commence à me dire qu’il n’y croit pas, que les ONG font des affaires… à tel point que mes invités me disent eux-mêmes de laisser tomber, de ne pas les présenter : « peu importe que quelqu’un ait de mauvaises idées, après tout nous sommes là, ils peuvent toujours nous contrarier… » Je n’y avais pas pensé, comme je suis naïf…

Traduit de l’italien par Evelyn Tischer