Par Alex Anfruns et Maurice Lemoine pour Investig’action

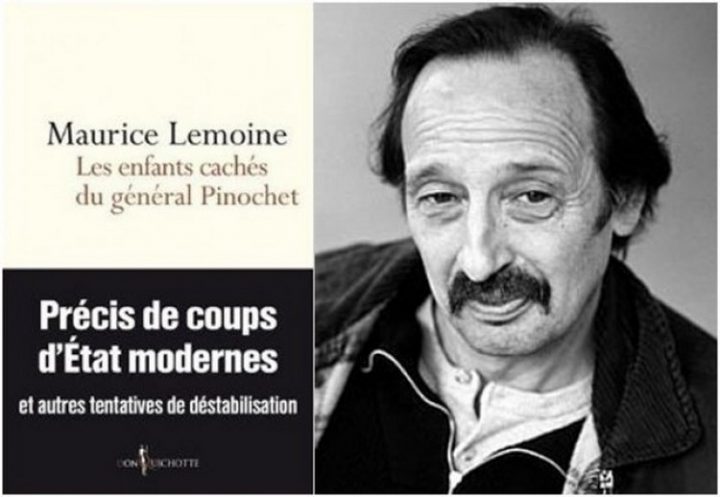

Ancien rédacteur en chef du Monde Diplomatique, Maurice Lemoine est surtout un fin connaisseur de l’histoire contemporaine Latino-Américaine. Ces 40 dernières années il a fait de nombreuses enquêtes sur le terrain, notamment en Amérique Centrale, mais aussi au Venezuela ou encore en Colombie. Dans ce pays martyrisé, il a pu constater de ses propres yeux quelle est la situation de la population dans les communautés rurales, dans ce qui reste la source du conflit le plus long de l’Amérique Latine. Il a aussi été témoin sur place de l’un des événements les plus marquants de ce début de vingt-et-unième siècle, la tentative de coup d’État télévisé du président Hugo Chavez. Sur ces thèmes et pays, Lemoine est l’auteur d’ouvrages remarquables qui restent une référence dans la matière, comme son dernier livre « Les enfants cachés du général Pinochet ». Dans cette entrevue qu’il a eu la gentillesse d’accorder au Journal de Notre Amérique, il décrypte les dessous du récent virage à droite dans la région. Il tire également la sonnette d’alarme sur les menaces qui pèsent encore et toujours contre les gouvernements progressistes.

En 2015 vous avez publié un ouvrage au titre évocateur, « Les enfants cachés du général Pinochet » [éditions Don Quichotte]. La droite Latino-Américaine actuelle, qu’elle soit au gouvernement ou dans l’opposition, est-elle redevable envers les dictatures des années 1970 ?

Ce dont ont hérité les droites Latino-Américaines des dictatures c’est avant tout le refus de voir la gauche au pouvoir et de la laisser gouverner. Mais les coups d’État actuels n’ont rien à voir avec la violence des coups d’État des années 1960 et 1970 : le coup d’État contre Salvador Allende au Chili, en 1973, a fait 3 000 morts ; le « golpe » en Argentine, 30 000 morts et disparus ; sans parler du Paraguay du général Banzer, de l’Uruguay, de la Bolivie, etc.

Comment définir alors les événements qui se déroulent sous nos yeux en Amérique latine ? Que caractérise l’actuel virage à droite dans le sous-continent ?

Les coups d’État actuels peuvent être nommés de différentes façons : « golpe blando », « institutionnel », « light » ou « juridico-parlementaire », comme cela s’est passé au Brésil… En effet, depuis la fin des années 1990 et l’arrivée au pouvoir de gouvernements progressistes (le premier étant Chávez en 1998, puis Lula, les Kirchner en Argentine, Rafael Correa, Evo Morales…), quasi tous ces chefs d’État progressistes ont été, à un moment ou à l’autre, confrontés à des tentatives de déstabilisation ou de coups d’État qui ont parfois échoué, parfois réussi.

Selon vous, ces tentatives font partie d’une même séquence ?

Oui, c’est la thèse principal de mon livre. La plus connue, celui du 11 avril 2002 contre Hugo Chávez, a échoué. Mais elle a été suivie d’une déstabilisation économique en décembre 2002 – janvier 2003, connue sous le nom de « paro petrolero ». En réalité, il ne s’agissait ni d’une grève pétrolière ni d’une grève générale mais d’un lock-out. Ce ne sont pas les travailleurs qui avaient cessé leurs activités, mais les entrepreneurs et les patrons. Ce n’est pas tout à fait la même chose. Le coup d’État réussi en Haïti contre Jean-Bertrand Aristide en 2004, a eu une particularité : alors que traditionnellement on repère la main des Etats-Unis, dans celui-ci la France a été également très présente et impliquée.

Si Chávez avait été renversé, l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique (ALBA) n’aurait pas vu le jour…

En 2002, l’ALBA n’existait pas encore ; elle est née à l’initiative de Chávez et Fidel Castro en décembre 2004. Mais, lorsque le 30 juin 2009, Manuel Zelaya, un président davantage de centre gauche que révolutionnaire, a été renversé au Honduras, il avait eu effectivement le tort de rejoindre l’ALBA. Entre temps, on avait assisté en 2008 à une tentative de déstabilisation d’Evo Morales en Bolivie, à travers les riches provinces de Santa Cruz, Beni, Pando et Tarija, ce qu’on appelle « la Media Luna ». Suivit le 30 septembre 2010 une tentative de coup d’Etat mené par un secteur de la police contre Rafael Correa, en Equateur, qui échoua finalement de peu.

Le coup contre Zelaya réussit, tandis que des tentatives similaires échouent donc en Equateur et en Bolivie. Ces deux pays ont été parmi les premiers à avoir rejoint l’ALBA et renforcé la dynamique d’intégration latino-américaine. Mais l’empire ne s’est pas arrêté à ces échecs…

Pas du tout. En 2012, l’ancien « évêque des pauvres » devenu président du Paraguay, Fernando Lugo, est renversé au Paraguay, avant que ne surgisse cette année le même phénomène dans le dernier pays auquel on aurait pensé : le Brésil.

Ni Lula ni Dilma Roussef n’ont mené des politiques révolutionnaires, mais, la crise économique mondiale affectant le pays, il n’est plus question pour l’oligarchie de permettre la poursuite d’une politique simplement ré-distributrice en direction des plus défavorisés.

En réalité, pour la droite latino-américaine, appuyée par la droite internationale, aux États-Unis et en Union Européenne, la démocratie n’est tolérable que si la droite l’emporte. Si la gauche parvient au pouvoir, on peut mettre la fameuse démocratie entre parenthèses.

Pourtant les médias français, notamment Le Monde, n’analysent pas ces événements de la même façon. Comment l’expliquez-vous ?

Les méthodes brutales employées dans les années 1970 ne seraient sans doute pas acceptées par les opinions publiques de la fameuse « communauté internationale ». Les formes plus « vicieuses » utilisées vont donc permettre aux médias de faire passer toutes ces déstabilisations comme étant une défense de la démocratie, dans le cadre des Constitutions.

Le cas le plus flagrant est celui du Brésil. Aucun de nos médias d’information n’a osé prononcer le mot « coup d’État ». Dans le meilleur des cas on a dit « Dilma Roussef prétend qu’elle est victime d’un coup d’État », sans prendre position. Ces mêmes médias dominants cachent soigneusement la tentative de déstabilisation dont le président Vénézuélien Nicolas Maduro est victime depuis qu’il a été élu, c’est-à-dire depuis 2013.

Vous avez décrit une stratégie multiforme de reconquête du pouvoir par la droite Latino-Américaine. Que révèle la persécution médiatique et judiciaire contre Lula, Dilma ou Cristina Kirchner qu’on a pu constater ces derniers mois ?

Dans votre question se trouve déjà une partie de la réponse. Ces derniers temps, la droite a connu plusieurs succès, en particulier en Argentine et au Brésil. Il se trouve que, malgré les défaites récentes, démocratique en Argentine, anti-constitutionnelle au Brésil, Cristina Kirchner et Lula demeurent des dirigeants extrêmement populaires dans leurs pays respectifs. Il s’agit donc de casser leur image à travers des attaques juridico-médiatiques de façon à les exclure de la vie politique des prochaines années. Cela ne signifie pas que, au même titre que leurs homologues progressistes de la région, ils n’ont pas commis d’erreurs.

Dans la crise brésilienne on ne peut pas incriminer que la droite, le Parti des Travailleurs (PT) a également des responsabilités. La politique de Dilma a été critiquée y compris par la gauche, depuis le début de son second mandat. Mais, dans la perspective de l’élection présidentielle de 2018, Lula demeure un danger pour la droite brésilienne. Même chose pour l’influence de Cristina en Argentine. Il s’agit donc d’en faire des délinquants, des corrompus, même si, jusqu’à preuve du contraire, ils n’ont pas bénéficié personnellement des pratiques bien réelles de corruption, qui touchent l’ensemble des partis. D’une certaine manière, cette campagne atteint son objectif, en tout cas chez nous.

Désormais, l’appareil médiatique n’est plus un contre-pouvoir mais un allié des pouvoirs néo-libéraux. Ces attaques permanentes permettent par la même occasion de remettre en cause les politiques menées depuis le début des années 2000. Or, il faut quand même le rappeler, ces gouvernements progressistes ont permis à l’Amérique Latine de sortir 56 millions de personnes de la pauvreté. Il est évident que les 15 dernières années, Chávez, Kirchner, Lula, Correa, Morales, etc., ont mis un terme aux politiques néolibérales. C’est bien ce qui leur est reproché.

Compte tenu des relations entre les États-Unis et leur « arrière-cour » dans l’histoire contemporaine, qu’attendez-vous de la politique étrangère de Donald Trump ?

On sort d’une ère connue, celle de Barack Obama et Hillary Clinton pour rentrer dans une zone inconnue, celle de Donald Trump. Les réactions à son élection ont été extrêmement tièdes. L’ensemble des chefs de l’État avaient parié pour la victoire de Clinton, comme par ailleurs les médias, les sondages, etc. Ils partagent son idéologie néolibérale, à l’instar de l’argentin Mauricio Macri, qui avait fait savoir qu’il l’appuyait. Ils sont tous en porte-à-faux aujourd’hui.

Cette campagne électorale, digne d’une poubelle, a opposé en réalité deux candidats qui représentaient la peste et le choléra. Trump est odieux, obscène, misogyne, raciste, etc. Mais Clinton est une belliciste et a eu, en tant que secrétaire d’État, un rôle extrêmement néfaste, que ce soit lors du coup d’État contre Zelaya au Honduras, la destruction de la Libye, ou l’agression permanente contre le Venezuela.

Par certains côtés, Trump, paraît même plus en phase avec certaines des préoccupation des gauches latino-américaines : par exemple il est contre les Traités de libre commerce. Et là, ma foi, on comprend la gêne du président de facto Michel Temer ou de Mauricio Macri en Argentine qui, lui, comptait beaucoup au contraire sur une relance à travers les politiques économiques de l’Alliance du Pacifique.

Sur quels autres domaines pourrait-il y avoir un certain changement ?

On trouve tout et n’importe quoi dans les déclarations de Trump, des déclarations très racistes, déplaisantes, condamnables, contre l’immigration mexicaine en particulier. Entre parenthèses, s’il faut bien sûr défendre les droits des communautés latinas présentes sur le territoire États-unien, la gauche gagnerait sans doute à changer un peu son discours : le principal droit à défendre c’est celui des Latino-Américains à vivre chez eux dans des conditions décentes, et non pas à être obligés, ce qui est toujours un traumatisme, d’émigrer aux États-Unis. « Vivre et travailler au pays », la formule était encore employée dans les provinces françaises, il n’y a pas si longtemps.

Cela étant, cette élection inquiète légitimement au Mexique. Depuis vingt ans, entre 1994, année de la signature de l’Accord de libre-échange nord-américain (Alena), et 2016, le pays s’est entièrement tourné vers les États-Unis, dont il est devenu totalement dépendant. Si Trump remet en cause ce traité, c’est toute une stratégie qui s’effondre. Or, si l’Alena n’a nullement profité à l’immense majorité des Mexicains, bien au contraire, un changement de cap ne peut s’effectuer du jour au lendemain. Ce n’est pas un hasard si une réunion d’urgence a été organisée par le président mexicain Peña Nieto pour étudier quelle stratégie adopter. Il y a également lancé un appel à Donald Trump à le rencontrer à nouveau.

La Colombie n’est pas plus sereine, même si le président Santos a été le premier à envoyer ses félicitations. Obama appuyait les négociations du gouvernement avec les FARC. Un accord de paix a enfin été signé le 24 novembre, mais sa mise en œuvre ne sera pas exempte de difficultés et nul ne sait si Trump interviendra d’une façon positive ou s’il appuiera l’extrême droite représentée par l’ex-président Álvaro Uribe dans sa politique d’obstruction.

Et en ce qui concerne le processus de normalisation des relations entre les États-Unis et Cuba ?

Les mesures annoncées par Obama n’ont pas résolu les problèmes les plus importants : l’embargo est toujours en vigueur, l’occupation par le Pentagone de la base de Guantánamo n’a pas été remise en question.

Néanmoins, il y a eu des avancées. Pendant sa campagne, Trump est bien sûr passé par Miami et y a fait des déclarations très hostiles à une poursuite de cette politique d’ouverture, puisqu’il a dit qu’il remettrait en cause les mesures prises par Obama. Lors de la mort de Fidel Castro, il s’est montré d’une agressivité extrême en traitant Fidel de dictateur brutal qui a opprimé son propre peuple et en ajoutant que son administration fera tout son possible pour que les Cubains puissent retrouver la prospérité et la liberté.

L’avenir dira s’il mettra de l’eau dans son rhum – car de puissants secteurs économiques américains rêvent de pouvoir commercer avec l’île – ou s’il persistera dans son hostilité. En tout état de cause, la récente disparition de Fidel n’aura pas d’influence sur l’ensemble des évolutions internes. Tous les changements, y compris les réformes entreprises par Raúl, l’ont été de son vivant.

L’éventuelle politique de Trump, pour en revenir à lui, ne peut être jugée d’une pièce. Capable de remettre en cause les récentes mesures prises avec La Havane, il a d’un autre côté une position plus raisonnable que celle de Hillary Clinton quand il dit qu’il faut tendre la main à la Russie et ne semble pas aussi enthousiaste qu’elle pour se lancer dans une intervention radicale, en alliance avec une opposition plus djihadiste que modérée, contre le régime de Bachar el-Assad en Syrie.

En ce qui concerne la gauche Latino-Américaine, le seul avantage avec Clinton, qui n’est pas une amie, c’est que tout le monde devinait à peu près ce qu’elle allait ou pouvait faire. Avec Trump, personne ne le sait.

Depuis des années, la situation des migrants honduriens, guatémaltèques ou salvadoriens ne cesse de s’aggraver au Mexique, porte d’entrée chez le voisin du Nord. Pourtant, dans ces pays l’on applique les mêmes recettes en faveur des multinationales. Le capitalisme continue à être un piège mortel pour des milliers de Latino-Américains. Comment combattre sa principale force d’attraction, avec son slogan le soi disant « american way of life » ?

Le jour où les latino-américains pourront vivre dignement chez eux, ils n’auront plus la tentation de partir vers le Nord. Quitter son pays est toujours une aventure douloureuse. Et très dangereuse par-dessus le marché. A cet égard, il faut remarquer une chose : depuis une quinzaine d’années, les grandes migrations vers les États-Unis qu’on avait dans les décennies 1980 à 2000 en provenance d’Équateur ou de Bolivie ont disparu. Faut-il s’en étonner ? La situation sociale s’est considérablement améliorée dans ces pays.

A part le Nicaragua avec les Sandinistes et le Salvador avec le FLMN, l’Amérique centrale est entre les mains de la droite. On notera au passage que la récente réélection de Daniel Ortega au Nicaragua est passés relativement inaperçue car survenant en même temps que l’élection de Trump. Toutefois, la campagne médiatique a été assez féroce à l’égard d’Ortega et de son épouse, désormais vice-présidente, Rosario Murillo. De ce fait, bien peu ont noté que le Nicaragua est le pays le plus tranquille de la région avec le Costa Rica, en terme de sécurité, et de pénétration du narcotrafic. Le Honduras, le Guatemala et à un degré moindre le Salvador – ce qu’on appelle le Triangle nord – sont quasiment des pays faillis du fait de leur insécurité.

Comment expliquez-vous ce phénomène d’insécurité toujours croissant en Amérique centrale ?

Dans les trois nations précédemment citées, les taux d’insécurité sont les plus hauts d’Amérique Latine et même du monde, dans des pays qui ne sont pas en guerre. A la pénétration du narcotrafic, il faut rajouter le phénomène des « maras » et des « pandillas » – en français « bandes de délinquants ».

D’où viennent ces bandes de délinquants ? Il faut remonter à la guerre civile qui a a ravagé le Salvador dans les années 1980. A l’époque, des dizaines de milliers de Salvadoriens ou des Guatémaltèques sont partis aux États-Unis. Ils y ont vécu les difficultés d’intégration que rencontre toute immigration et, selon un processus connu sous d’autres latitudes, une partie de la deuxième génération s’est intégrée dans des « gangs », sur le modèle nord-américain, en particulier à Los Angeles.

Adoptant les méthodes très brutales de ces gangs, ces jeunes ont eu maille à partir avec la police, puis la justice, et se sont retrouvés en prison avant d’être expulsés vers leur pays d’origine. Où ils ont importé les méthodes hyper-violentes des « gangs » US, qui se sont répandues dans toute la région. On a là, d’une certaine manière, un effet boomerang de l’émigration de masse.

Que se passera-t-il demain si Trump met à exécution sa menace d’expulser trois millions de Mexicains, qui ne sont évidemment pas tous des délinquants, mais parmi lesquels ceux-ci auront la « priorité », vers le Mexique ?

Ce phénomène des « maras » nous ramène à l’absence de débat sur les flux migratoires au sein de la gauche. On ne peut pas considérer que les déplacements massifs de population sont la solution aux grands problèmes que se posent partout dans le monde. Le combat principal porte sur l’appui aux gouvernements progressistes qui mettent en œuvre des politiques de développement.

J’observe d’ailleurs avec beaucoup d’amusement, que dans notre famille politique, les mêmes qui voient avec hostilité l’émigration des Cubains aux États-Unis considèrent avec beaucoup de sympathie la migration des autres Latinos. Il y a là une contradiction, une absence de réflexion à l’heure où les flux migratoires explosent, sachant que demain, avec le changement climatique, les migrations climatiques vont devenir un enjeu majeur de notre temps.

Après la victoire du « Non » au référendum sur le processus de paix, le 24 novembre, un nouvel accord a été ratifié. Pourtant, le contexte est toujours celui d’une forte vague d’assassinats et répression envers les militants des mouvements populaires sur le terrain. Peut-on accorder au gouvernement Santos une volonté suffisamment ferme à l’égard du para-militarisme ?

C’est aussi une question à cent mille pesos. A priori on pourrait dire que oui. L’objectif que s’est donné Santos est d’arriver à des accords de paix. La mise en œuvre de ceux-ci passe évidemment par la lutte contre le para-militarisme. Malheureusement, sur le terrain, au delà de l’éventuelle bonne volonté de Santos, une partie de l’armée, historiquement liée au para-militarisme, met beaucoup moins d’enthousiasme à lutter contre les « Bacrim », les bandes criminelles émergentes, nouvelle appellation des groupes para-militaires, qu’elle n’en met à lutter contre la l’Armée de libération nationale (ELN), la deuxième guérilla du pays, qui se trouve elle-même à deux doigts d’entamer à son tour des négociations.

C’est évidemment un point important, sachant par ailleurs que le para-militarisme est intimement lié avec le narcotrafic, infiniment plus que ne l’ont été les FARC. Or, on se trouve en face d’une véritable contradiction. Avec ou sans les FARC, si les populations paysannes du fin fond de la Colombie, ne voient pas leurs conditions de vie s’améliorer réellement, à travers de profondes réformes, il n’y a absolument aucune raison pour qu’elles abandonnent la culture de la coca. Donc, on risque de voir se perpétuer le narcotrafic, à travers les paramilitaires, certes recyclés en délinquants de droits communs, mais qui ont conservé une vision idéologique et poursuivent leur lutte d’hier contre les mouvements sociaux et populaires.

La véritable question est de savoir si le président Juan Manuel Santos – qui n’en a plus pour très longtemps en tant que chef de l’Etat –, et si les gouvernements colombiens à venir vont avoir la sagesse, la volonté de mettre en œuvre des politiques sociales, à commencer par celles qui figurent dans l’accord récemment signé.

On a malheureusement des raisons d’en douter. En effet, la politique de Santos est néolibérale, son objectif est d’étendre tant l’exploitation minière que le développement de l’agro-industrie. Or, l’extension de ces secteurs d’activité, qui dévorent les terres, entre évidemment en contradiction totale avec la demande des populations paysannes : le développement d’une agriculture soutenable, familiale, centrée sur la consommation intérieure. Les véritables enjeux sont là.

Ensuite, le retour de la paix ne signifiera pas la fin du conflit. Celui-ci va se traduire autrement que par la guerre, les fusils et les kalachnikovs, mais va continuer, dans un cadre qu’on espère démocratique, par des luttes sociales. Et rien ne dit que l’oligarchie, qu’elle soit relativement modérée, comme Santos, ou extrémiste, comme Uribe, soit prête à lâcher quoi que ce soit.

Voici quelques semaines, Santos a annoncé qu’il allait renforcer l’Escadron mobile anti-émeutes, dit ESMAD, une unité répressive extrêmement violente et, il y a quelques jours, dans ce pays censé retrouver la paix, qu’il veut faire passer le service militaire de douze à dix-huit mois.

Derniers ouvrages de Maurice Lemoine parus :

- Les enfants cachés du général Pinochet (précis de coups d’État modernes et autres tentatives de déstabilisation), Don Quichotte, Paris, 2015

- Sur les eaux noires du fleuve, Don Quichotte, 2013.

- Cinq Cubains à Miami, Don Quichotte, ,2010.

- Le Venezuela de Chávez, Editions Alternatives, Paris, 2006.

- Chávez Presidente !, Flammarion, Paris, 2005.

Le Journal de Notre Amérique, décembre 2016