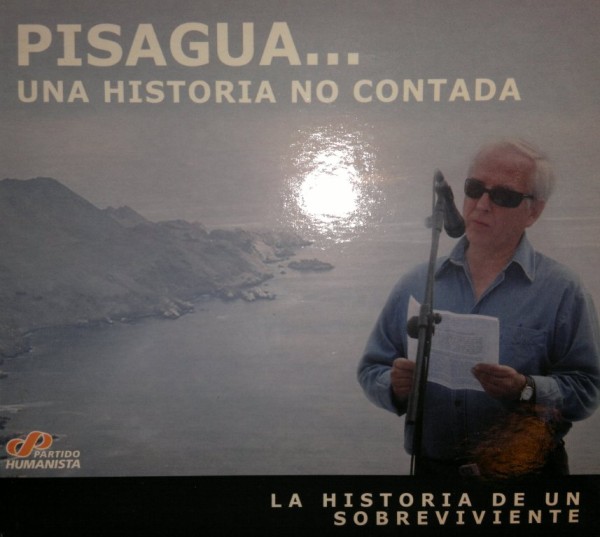

Dans la vague de commémoration des 40 ans du putsch militaire qui a mis au pouvoir Pinochet, Fernando Lira, un survivant des prisons chiliennes de cette sombre époque, témoigne d’une façon différente dans un documentaire intitulé « Pisagua, l’histoire non dite ». Il évoque ici pour nous, comment la réconciliation, loin du pardon ou de l’oubli, est pour lui, la seule façon de sortir de l’enfermement de la souffrance mentale.

Pressenza : Qu’entendez-vous par réconciliation ?

Fernando Lira : Tout d’abord, il ne s’agit pas de pardonner. Si mon tortionnaire me demande pardon, qu’est ce que je fais de son pardon ? Il ne me sert à rien dans la mesure où il ne m’aide pas à sortir de l’enfermement de souffrance mentale. L’oubli non plus, ça ne fonctionne pas : on ne peut pas effacer la mémoire. Mais il y a beaucoup de chemins pour se réconcilier et chacun dessine le sien.

P : Comment peut-on se réconcilier avec un tel passé ?

FL : Pour moi, il y a eu trois étapes : la reconnaissance des faits, la reconnaissance des autres compagnons d’infortune et le refus de généraliser à propos de mes tortionnaires ; en définitive, en replaçant ces événements dans leur contexte et significations historiques.

P : Pourquoi ce besoin de reconnaître le passé ?

FL : Tout d’abord parce qu’on ne peut pas se réconcilier avec quelque chose que l’on nie. Quand on est dans le déni de la souffrance que cela nous produit. Et aussi parce qu’un jour où l’autre, elle vous rattrape.

P : Ses souvenirs ont mis longtemps à vous rattraper ?

FL : Oui, plus de 20 ans. Mais, un jour, les événements m’ont mené sur les lieux de ma détention : à Pisagua. Coincé entre la montagne et la mer, c’est un petit port chilien situé en plein désert et destiné aux cargos minéraliers. Depuis le début du 19ème siècle, le bâtiment principal du village est la prison parce qu’il est très difficile de s’échapper de ce lieu désolé. Lorsque je suis arrivé là-bas 20 ans après, on ne voyait que cela : la prison. Nous nous y sommes rendus, elle était fermée. Nous avons persuadé le gardien de nous ouvrir et je suis entré là-bas, et j’ai vu ma cellule. Et là, je ne pouvais plus nier, faire comme si ce n’était qu’un mauvais rêve : je retrouvais des traces sur les murs que je connaissais très bien parce que c’est moi qui les avais faites.

P : Et vos compagnons d’infortunes ?

FL : Nous étions 4 siloïstes détenus à Pisagua pour nos activités. Nous étions isolés, chacun dans une cellule, sans aucun contact avec les autres prisonniers non plus. On avait dit aux militaires que nous étions de dangereux extrémistes, comme le disait la presse, et je crois qu’ils avaient peur de nous. C’est là qu’on voit qu’ils ne connaissaient pas du tout notre idéologie basée sur la non-violence. Et comme le temps était très long – une année entière – j’ai fini par trouver une sorte de passe-temps. Sous les lattes de ma cellule, il y avait les témoignages les prisonniers précédents. Un moment, ils y ont mis 40 personnes en même temps. Officiellement, s’il n’y a eu que 40 morts, nos recherches avec les organisations des Droits Humains en recensent 507. Avant de mourir, ils ont écrit un mot pour leurs proches et l’ont dissimulé sous le plancher. Pisagua était un camp d’extermination (1), alors énormément de personnes ont laissé un témoignage sous ce plancher et moi, je les lisais pour passer le temps.

P : Que sont devenus ces témoignages ?

FL : Ce jour où le gardien m’a ouvert la porte, je les ai retrouvés, sous le plancher. Après avoir déposé une plainte auprès de la justice et je suis revenu avec la police mais le juge a rapidement clos l’enquête. J’en ai parlé à un ami cinéaste et c’est lui qui m’a convaincu de faire un documentaire (voir un extrait : cliquer ici) avec lui. Comme la plupart des prisonniers politiques, je n’avais rien dit à mes proches. C’était très difficile de le faire pour ce documentaire, on a gâché beaucoup de pellicule. Mais je l’ai fait pour tous ceux dont j’avais lu les témoignages, pour toutes ces familles qui ont été touchées. Pour tous ces enfants qui cherchaient leurs parents.

P : Les parents disparus ?

FL : Pas seulement. Ceux qui revenaient physiquement parfois, étaient toujours psychologiquement enfermés et leurs enfants ont beaucoup souffert de cette forme d’absence. Ce deuxième enfermement est bien pire que le premier.

P : Et comment peut-on en sortir ?

FL : C’est nous-mêmes qui avons la clé parce que c’est nous-mêmes qui avons fermé la porte. On ne peut pas effacer la mémoire mais on peut mettre d’autres images qui vont compenser celles du passé. Pour cela, il faut élargir les points de vue, remettre les choses en contextes.

P : Comment avez-vous procédé ?

FL : D’abord, en comprenant que mon destin n’est qu’une partie de l’Histoire, de toute une dynamique de faits historiques. Il faut retisser les liens entre ces événements qui dépassent largement la destinée personnelle. Car c’est une population entière qui doit se réconcilier avec l’histoire de son pays. Et puis, j’ai aussi refusé de généraliser. Parmi mes tortionnaires, il y avait différents types de personnes. Certains, quand ils me frappaient, souffraient avec moi. Au cours de ce processus de réconciliation, je me suis rendu compte que certains militaires n’étaient que des jeunes qui faisaient leur service militaire et qui n’aimaient pas du tout ce qu’on leur avait ordonné de faire. D’autres n’étaient que des brutes sans états d’âmes. Quoiqu’il en soit, ils étaient remplacés tous les mois. Parce qu’au fil du temps, les militaires avaient toujours tendance à s’humaniser.

P : Comment êtes-vous sortis ?

FL : Grâce à la pression internationale des siloïstes à l’étranger, aux courriers adressés au gouvernement qui n’avait pas très envie d’une telle publicité. Alors, la Croix rouge est passée, puis nous avons senti un changement parmi les militaires et là, nous avons commencé à avoir un espoir de survivre et à changer de comportement. Auparavant, nous étions paralysés par la terreur. Ce changement nous a redonné du courage pour agir.

P : Comment peut-on agir dans ces conditions ?

FL : J’ai commencé à travailler avec la relaxation et même à danser dans ma cellule. Et puis à éviter les coups de mes tortionnaires, à les regarder dans les yeux quand les chefs n’étaient pas là. Et là, j’ai constaté qu’insensiblement ils changent d’attitude, la violence tendait à baisser un peu. Et puis, un jour, je me suis retrouvé seul sur l’autoroute en plein désert. Je ne savais pas si j’étais libre ou s’ils allaient me fusiller dans le dos, comme c’est souvent arrivé.

P : Comment est distribué ce documentaire ?

FL : Il n’y a pas de distributeur. J’ai organisé des projections suivis de débats pour répondre à cette nécessité de réconciliation, aussi bien personnelle que sociale, principalement au Chili, mais en quelques occasions en Europe aussi. Les enfants ont ainsi l’opportunité d’avoir les témoignages qu’ils n’ont pas eu de leurs proches. Parfois, des militaires aussi sont venus. Certains ont vidé leur conscience en pleurant et nous sommes tombés dans les bras les uns des autres.

P : Que souhaitez-vous témoigner aux lecteurs de Pressenza ?

FL : Pisagua est un exemple extrême d’enfermement, mais dans la vie de chacun, on peut observer ce genre de choses, ces situations dont on ne peut pas sortir et qui nous emprisonne, de telle façon que la réconciliation avec sa propre vie est une nécessité pour tout être humain.

(1) 3200 personnes sont mortes au Chili entre 1973 et 1990, selon le Hors série de l’Humanité, « Chili, l’espoir assassiné ».

(2) Extraits du documentaire « Pisagua, una historia no contada » : www.youtube.com/watch?v=zgM0mvkiOMc

(3) Pour aller plus loin : www.fernandolirahaquin.blogspot.com