Han pasado diez años sin que nos diéramos cuenta. En un día caluroso de agosto se fue Fernanda Pivano. Conoció a Kerouac, Hemingway y a todos los grandes de la literatura libertaria. Y comenzaron a soñar. Sueños reales, vividos, profundos. Mezclado con estrellas y polvo, el polvo del camino que Nanda cruzó con rara intensidad y ligereza. De puntillas sus traducciones, sus libros, han marcado un surco en la cultura italiana. Tierno y dulce, sin nunca levantar la voz ni tratar de imponerse con arrogancia. El camino, el sendero emprendido con las más bellas compañeras de viaje, fue suficiente.

Con demasiada frecuencia a la cabeza no le importa y el corazón se asfixia. Porque no hay lugar para los sentimientos puros, el amor y la libertad, que deben arder en cada corazón. Vamos a catalogar, a buscar, a molestar a la gente. Un error que se repite a menudo en movimientos y asociaciones. Se considera que una persona es militante de ese partido, activista de ese movimiento, miembro de esa asociación y no porque tenga cabeza y corazón. Una cabeza que sueña con un futuro mejor, un corazón que ama y arde de amor. Fernanda estaba por encima de todo esto. Una mujer capaz de amar, un amor libre porque nunca domado por las ataduras y las jaulas.

En tiempos en que palabras como libertad y paz son violadas en la punta de los cánones, Nanda ha representado la verdadera esencia anarquista y libertaria, la utopía que se construye diariamente y que un día todos tendremos buen corazón. Y los hombres de buen corazón, verdaderamente libres, saben respetar, apreciar y vivir con los demás. Fernanda era todo esto. Y aún más. Nanda dejó este mundo en días tristes e hipócritas, embusteros y mentirosos. Días que, diez años después, nunca terminan. De disturbios imperiales, belicismo, neocolonialismo, dominación, opresión y robo por intereses y negocios -como escribió Hemigway- por rivalidades económicas (pero también políticas y de otro tipo) de cerdos (muy pocos y bien identificables) que se aprovechan de ello. De crisis «económicas» creadas por la especulación más brutal de las más altas finanzas, pero brutal e inhumanamente arrojadas sobre los empobrecidos, los trabajadores, los más débiles de todas las latitudes. Esa verdadera y auténtica humanidad que representa el signo de los tiempos, el desafío a esta sociedad inicua e injusta. Y a partir de la cual cualquier cambio, reparación, mejora del mundo que nos rodea puede, de hecho, debe empezar de nuevo. De lo contrario, palabras como justicia, libertad, humanidad y solidaridad son tan vacías y falsas como las de aquellos que dicen querer luchar.

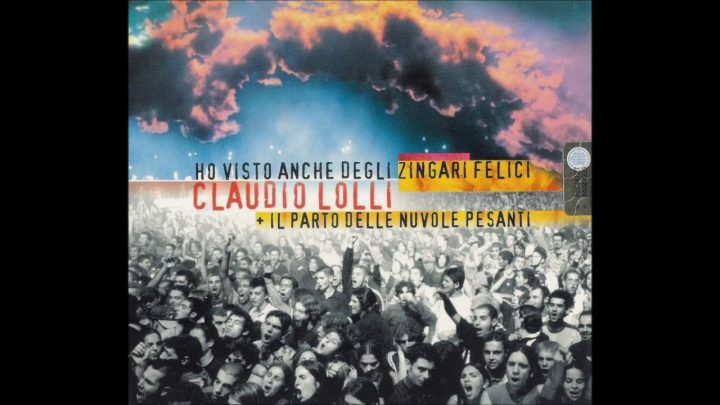

Es la narración más importante de una gran amiga de la misma Fernanda Pivano, maestro, cantante y faro de los últimos, los frágiles y marginados: Fabrizio De André y otro gran hombre que, burlándose del calendario, ha dejado este mundo en los mismos días de Nanda: Claudio Lolli. Canta sus canciones de cólera y melancolía, de amores perdidos en el autobús y de plazas por recuperar, de un gran frío que nos oprime y del mal de una humanidad cada vez más en busca de sí misma. Una especie de mal de vida para los que se sienten ajenos al mundo que les rodea, a su dinámica burguesía y a su fusión cotidiana, a la supervivencia mediocre pasada por alto como gran vida. Un mal de vivir que no se cierra sobre sí mismo porque para los que sufren realmente el dolor de los demás, parafraseando al propio De André, nunca es un dolor a medias.

Las palabras adecuadas para describir todo esto son probablemente las de Salvo Vitale en una entrevista de hace unos años. Se refirió, por supuesto, a Peppino Impastato. Pero son palabras que dicen una generación, una humanidad, un malestar que debe ser político y que barre tantas ambigüedades, tácticas, politiquerías, egoísmos, lamentaciones burguesas, incluso de los que se proclaman revolucionarios, pero que más allá de su cerco autorreferencial no pueden ir. «Su elección de romper con las reglas de la historia, con los parámetros del buen vivir, de la convivencia a través de la hipocresía burguesa, su ruptura radical con el modelo educativo de la familia, constituido por imperativos y reglas de conducta que estaba obligado a respetar, ocultaba profundas insatisfacciones, no sólo personales, sino también políticas, en el sentido de que el malestar de los que sufrían la injusticia se convertía en su malestar. Peppino no pudo decir «no me importa», al menos que no era una cuestión de elecciones personales y emocionales. No era homogéneo con las reglas de la sociedad mafiosa en la que se encontraba actuando. Era uno diferente. Y, por supuesto, de ahí surgieron las rebeliones en cadena, las caracterizaciones políticas de las formas de enfrentarse para destruir el viejo mundo y encontrar uno nuevo, la soledad interior, la ira al ver que su proyecto político no era compartido en su pureza, la intransigencia de la negación del compromiso, el deseo de escapar, la depresión, la alienación. Incluso su sexualidad, en gran parte no expresada, era uno de esos muchos espacios interiores del alma de Peppino. En la que era fácil perderse sin un hilo conductor».

Las canciones de Claudio Lolli nos hablan desde hace generaciones del malestar de esta sociedad sin amor auténtico, en la que los ideales se pudren y el alma humana (cuando todavía existe) es prisionera de un frío cada vez mayor. Pero que, a pesar de todo, no quiere rendirse. Porque la única forma humana de sobrevivir en esta sociedad inhumana es tratar de iluminar y calentar el dominio de los cuellos blancos y los pechos dobles grises. La melancolía de Claudio nos empuja a ir más allá, a abrir ventanas hacia el sol incluso cuando ya es de noche, a soñar y a vivir los sueños, mirando a este mundo encerrado en las cadenas de la burguesía con una mirada diferente y colorida. El mundo de Claudio Lolli (así como el de Faber) son los lugares donde uno puede beber y conversar en compañía de un vagabundo, de un marginado, de un perdedor, de las piedras de desecho de esta sociedad de la que pueden nacer las flores. Es el mundo en el que una prostituta vale más que una baronesa, en el que la cultura abunda en los barrios bajos de la sociedad y los feudos burgueses son áridos, poco interesantes, vacíos y rancios. Vivir en los callejones oscuros, en los lugares donde el buen Dios no da sus rayos, donde acariciar demasiado las jorobas, reconocer a nuestros hermanos y vivir felizmente en la Plaza Mayor embriagándose con la luna, la tierra de nadie es nuestra tierra y el amor no se queda fuera del autobús.

Vivimos en tiempos de sufrimiento y de injusticia social y opresión que arranca el corazón, una angustia diaria que devora y rasga la carne como una puñalada continua, que no duerme por la noche y que se enferma a cada hora del día y de la noche, sin encontrar nunca descanso (¿cómo se te ocurre hacerlo mientras hay quienes se quiebran y son violados en espíritu y en cuerpo todos los santos de acuerdo con la injusticia, la intimidación, la prepotencia, la opresión más diversa…), lo que hace que te haga llorar por el dolor que te duelen los intestinos? Y así este pequeño mundo burgués, estas convenciones sociales cotidianas de una sociedad que se divide en prepoderosos y lacayos, señores feudales y sirvientes sólo provocan vómitos, náuseas, te sientes cada vez más extranjero y ajeno.

Es vital ir a otra parte, buscar nuevas «patrias», asilos políticos en otras plazas y casas. Donde no hay un estilo de vida prepoderoso, rico, egoísta y desenfrenado. Donde no nos pudramos -como decía Pasolini- «en un bienestar que es el egoísmo, la estupidez, la incultura, el chisme, el moralismo, la coerción, el conformismo». Y en este mundo, reyes y reinas, ciudadanos y animadores serían los últimos, los marginados, los locos, los derrotados.

Traducido del italiano por Estefany Zaldumbide