a Ray Bradbury

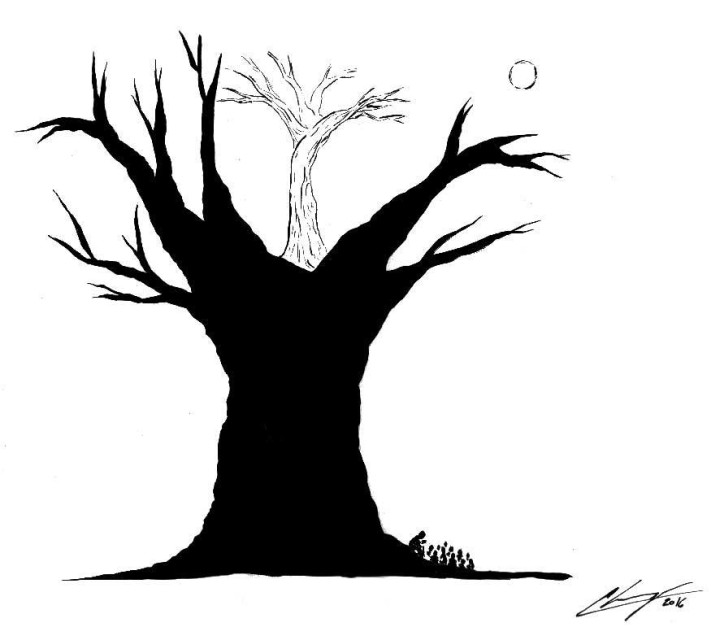

El gran árbol tenía innumerables ramas que se perdían más allá de donde alcanzaba mi vista. Había estado ahí desde antes, muchísimo antes, que el abuelo del abuelo de mi abuelo. Algunos en la tribu decían que era tan antiguo como la humanidad misma.

Cuando Quel’dahla, la contadora de historias, nos preguntaba qué historia queríamos oír esa noche, yo siempre pedía la del Gran Árbol. Me alucinaba lo desconocido de su origen -¿Quién había plantado la semilla, o de dónde había surgido?-, pero más que nada me interesaba su futuro.

– Quel’dahla, ¿es cierto que el árbol es inmortal?

– Oh, no. ¡Por supuesto que no! Nada lo es. La magia del árbol no está en mantenerse vivo, sino en su forma de morir.

Nos miró uno por uno a los ojos, y rió satisfecha al notar que había logrado el efecto deseado: toda su audiencia, estupefacta, escuchaba atentamente.

– El Gran Árbol- continuó- crece y da todo de sí. La sombra a la que vivimos, el aire que respiramos, y estos sabrosos frutos que comemos. Pero llegado el momento, y en esto reside su hermosura, crece unas semillas muy pequeñas que brotan no en la tierra, sino allá arriba, en las más altas hojas de las más altas ramas de la copa.

“Los nuevos brotes crecen en la altura, echando sus raíces por dentro del tronco hasta poder sostenerlo por sí mismos. Así, el viejo árbol muere sabiendo que las nuevas hojas están cada vez un poco más cerca del sol.