Cómo la emergencia de un país que rechaza los dogmas neoliberales, y está construyendo lo Común, puede sacudir a un Occidente acosado por la desigualdad, el estancamiento económico, la devastación medioambiental y el fascismo.

por Antonio Martins

Situada a 2.400 kilómetros de Pekín, pero a sólo doscientos de la frontera vietnamita, la estación ferroviaria de Nanning es una de las joyas de infraestructura que pueblan el paisaje chino. Inaugurada en 1951, dos años después de la revolución liderada por Mao Zedong, fue reconstruida en su totalidad en 2013. Su vestíbulo principal tiene el tamaño de seis canchas de fútbol, con una altura del techo de 48 metros. En la actualidad también alberga algunas de las líneas de la mayor red de trenes de alta velocidad del mundo, con 35.000 kilómetros de longitud y el doble que todas las demás juntas.

Pero el gigantismo no quita la delicadeza. Los pasajeros esperan los trenes en cómodos sillones, la mayoría con masajeadores. El acceso a los trenes, que parten de la planta subterránea, se realiza por puertas de embarque similares a las de los aeropuertos, pero silenciosas. Hay restaurantes y tiendas, pero no vallas publicitarias. La arquitectura se inspira en las verandas de la región de Guangxi. El aire es suave. A pesar del enorme volumen de la estructura, los veranos intempestivamente calurosos de la ciudad (las temperaturas pueden alcanzar los 39°C y la humedad produce una sensación permanente de invernadero) se suavizan gracias a un sistema que combina aire acondicionado y cortinas de viento electrónicas. Dos líneas de metro conectan la estación con la ciudad. La energía procede de paneles fotovoltaicos.

Fuera de la estación, todo parece nuevo en Nanning: los edificios -algunos muy altos- de departamentos u oficinas, el transporte público, los sistemas que mantienen limpias las aguas del ancho río Yong, el asfalto de las calles e incluso algunos de los árboles, apuntalados por estacas que indican una plantación reciente. La reurbanización de la ciudad -tenía un millón de habitantes en 2002 y alcanzó los 8,5 millones el año pasado- es una pequeña parte del movimiento que ha sacado de la pobreza al equivalente de tres brasileños en las últimas tres décadas.

La acción se ha intensificado desde 2015. Cercana a la próspera Guangdong –centro de la gran apertura de la economía china en 1992-, la provincia de Guangxi se había quedado rezagada. Allí, el 32% de la población es de origen zhuang (la minoría étnica más numerosa del país) y el 44% vivía en zonas rurales. Su PIB per cápita era sólo el 60% de la media nacional; el 10,5% (o sea 6,4 millones de personas) vivía en la pobreza. En aquel momento, Xi Jinping anunció el objetivo de la «prosperidad común», que revisaba, al menos en parte, el modelo de desarrollo vigente hasta entonces.

La base del rescate de Guangxi fue una inversión pública masiva, que fue mucho más allá de la transformación urbana. El Estado puso en marcha un minucioso esfuerzo para identificar los focos y las causas de la pobreza rural -a menudo oculta en rincones remotos- y un peculiar movimiento para superarla, que examinaremos en detalle más adelante. Se preservó el minifundio campesino. En Guangxi se fomentó la transformación del té, las hierbas chinas y la fruta, entre otras actividades. Cinco años después, el proceso se había completado en todo el país.

* * *

El poder del dragón chino es bien conocido. Desde 1977, la economía ha experimentado un proceso de industrialización, urbanización y avance tecnológico sin precedentes. El país se ha convertido en la gran fábrica del mundo y ha pasado de producir textiles baratos y baratijas electrónicas a bienes y servicios sofisticados. Sus exportaciones superan en casi un 50% a las de Estados Unidos y triplican las de Japón. Su producción de riqueza material, medida por el PIB, ha pasado de menos del 3% a más del 20% del total mundial y ha superado a la de Estados Unidos, según el criterio que prescinde de la valoración artificial de las monedas y considera la producción real.

Pero, como era de esperar, casi no se habla del nuevo vuelo del dragón, el que podría inspirar a un Occidente acosado por múltiples crisis y acosado por el fascismo. La eliminación de la pobreza, transformaciones como la de Guangxi, nuevos saltos en educación y ciencia, y éxitos en la lucha contra la contaminación y en la transición energética no son sólo el resultado del crecimiento del PIB. Son el resultado de un giro político que ha puesto a China en la dirección opuesta a la ortodoxia neoliberal y le ha permitido evitar la trampa del rentismo.

Desde la crisis del mercado financiero mundial en 2008 -y especialmente tras el inicio del mandato de Xi Jinping cuatro años después- Pekín ha iniciado una nueva etapa de su proyecto. Con el tiempo, el cambio puede llegar a ser tan profundo y relevante como el liderado por Deng Hsiaoping después de 1978. Pero la dirección es diferente. En una economía entonces nacionalizada, Deng lideró la apertura a la lógica del mercado, la empresa privada y las corporaciones transnacionales. La medida salvó al país del colapso que acabó con el «socialismo real». El nuevo giro, por el contrario, invierte el peso de las relaciones de mercado como motor de la economía y las relaciones sociales. En su lugar, hace hincapié en la necesidad de construir el pro-común, basándose en una acción estatal incisiva para promover la igualdad y la prosperidad para todos. Y establece mecanismos innovadores de planificación y dirección económica, ya que no se basan en la estatización burocrática que caracterizó la experiencia soviética.

El giro de Xi no significa una ruptura radical con Deng. China no quiere deshacerse del capital extranjero ni de las empresas privadas. El Estado sigue atrayéndolos y estimulándolos. Pero las dos principales señales de identidad del proceso de desarrollo son ahora diferentes. El primero es la inversión pública masiva destinada al bienestar de la mayoría. Esto eclipsa en gran medida la reproducción de las relaciones capitalistas. Esto se debe a que produce igualdad y des-mercantilización de las relaciones sociales.

Es fácil de entender. Cuando las políticas sanitarias estatales, por ejemplo, dependen de los seguros privados, el acceso a los servicios médicos pasa a estar mediado por el dinero y, por tanto, a ser desigual. Cada individuo obtiene lo que puede permitirse: desde hospitales de hoteles de cinco estrellas hasta clínicas precarias para personas con bajos ingresos. Pero si el mismo Estado ofrece a todos redes públicas de médicos de familia y hospitales excelentes, garantiza la igualdad de acceso y deconstruye la protección privada, porque la hace superflua.

La inversión pública china se complementa con una nueva planificación, o planificación de proyectos, como prefieren llamarla autores como Elias Jabbour. Incluso en épocas de mayor apertura, el Estado chino no ha dejado de definir las condiciones generales para la empresa privada. Pero desde Xi, esta acción se ha vuelto más intensa, entre otras cosas porque, en una sociedad más rica, la fuerza de los grandes grupos privados y de las relaciones capitalistas es cada vez mayor. Parte de la acción estatal es defensiva. A diferencia de Occidente, las grandes tecnológicas chinas están controladas. En 2021, se impidió al grupo Alibaba lanzar lo que podría convertirse en su propia moneda digital, capaz de someter las relaciones sociales a su propia lógica. En 2022, el Estado suprimió el entonces muy vasto y exuberante negocio de las clases particulares. Consideraba que daban ventajas a los hijos de las familias más pudientes para acceder a los mejores centros de educación pública.

Sin embargo, el principal aspecto del diseño es inducir a los agentes económicos. Marx denominó «anarquía de la producción» al caos que inevitablemente se produce cuando los capitalistas, movidos por sus intereses creados, invierten en actividades que tienden a ser social y ambientalmente destructivas. En China, las empresas privadas están por todas partes. Representan el 80% del empleo urbano. Pero el Estado actúa para impulsarlas, a través de un conjunto de mecanismos como el crédito (concentrado en los bancos públicos), los impuestos, la creación de infraestructuras y la acción de las empresas estatales, que dominan en los sectores estratégicos.

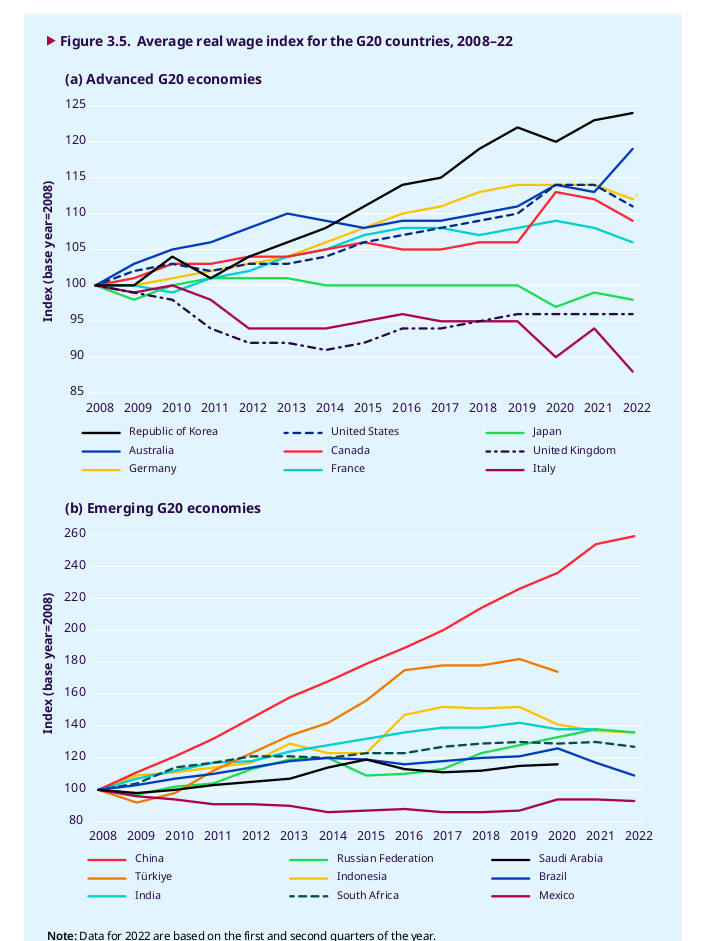

Uno de los resultados es limitar la explotación de los trabajadores. El salario medio por hora en la industria china se triplicó entre 2005 y 2016, según la Organización Internacional del Trabajo, y alcanzó los 3,60 dólares. Y sigue subiendo (véase el gráfico siguiente, de la misma fuente, para el periodo 2008-2022). Hace siete años, ya era un 33% más alto que en Brasil y un 71% más alto que en México. La mejora de las condiciones de vida y la transformación de las infraestructuras, resultados del nuevo vuelo del dragón, se extienden por todo el paisaje chino y se examinarán en detalle en futuros textos. Merece la pena echar un vistazo a los efectos del mismo movimiento en un punto clave del debate político actual: la relación entre el ser humano y el medio ambiente.

Los años de gran apertura económica han provocado un aumento de la contaminación y las emisiones de CO² en China. Se ha intensificado el uso del carbón, base histórica de la matriz energética. El país se hizo conocido por las imágenes de ciudadanos con mascarillas y angustiados bajo los cielos siempre grises de Pekín o Shanghai. Han estallado catástrofes ecológicas como la contaminación del suelo, la desertificación, las sequías y las inundaciones extraordinarias en grandes ríos como el Yangtsé y el Amarillo.

El guión es un clásico. Desde la Inglaterra de principios del siglo XIX hasta la India y el Vietnam contemporáneos, la industrialización siempre ha estado marcada por una relación alienada que ve la naturaleza como un «recurso» que hay que domesticar y explotar. Las causas varían: desde la falta de conciencia ecológica hasta el chantaje del capital, que acepta deslocalizar sus industrias siempre que se conforme con unas normas medioambientales laxas.

Lo que no está en el guión es que un país del Sur Global tome la iniciativa en la descontaminación de su sociedad y la conversión a energías limpias. Los primeros indicios de preocupación ecológica en China se remontan a principios de la década de 1970, con políticas nacionales limitadas y una tímida participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente de Estocolmo (1972) y Río-92. El cambio significativo comenzó hace apenas diez años, bajo el mandato de Xi Jinping. En 2012, el XVIII Congreso del Partido Comunista Chino declaró que la construcción de una «civilización ecológica» era uno de los cinco «objetivos nacionales de desarrollo».

Una vez más, los resultados se consiguen gracias a la inversión pública y a la dirección de los agentes privados por parte del Estado. En el primer trimestre de 2023, la capacidad de generación de energía solar de China alcanzó los 228Gw, equivalente a dieciséis centrales de Itaipú, y más que todos los demás países del mundo juntos, según la organización estadounidense Global Energy Monitor. Se están instalando otros 379 GW. La generación eólica superó los 310Gw, el doble que en 2017 y equivalente a la suma de los siete países siguientes juntos. En 2022, el país fabricará el 80% de los paneles solares del mundo y el 57,4% de los vehículos eléctricos.

Los resultados políticos de la inversión pública en favor del bienestar son sorprendentes. Existe un amplio debate sobre los sistemas institucionales de Occidente y China. Lo que sigue no es un intento simplista de presentar las formas de gobierno chinas como superiores, y volveremos sobre este tema. Pero dejemos que sean los hechos los que hablen. En marzo de este año, la fundación Alianza de Democracias (AoD) realizó una encuesta en 53 países sobre la percepción que tienen sus poblaciones del carácter de sus regímenes políticos. La encuesta se denomina «Índice de Percepción de la Democracia«. Fundada por Anders Rasmussen, hasta hace poco secretario general de la OTAN, la AoD es abiertamente pro-occidental. Sin embargo, según la encuesta, el 73% de los chinos considera que su país es «democrático», mientras que el porcentaje desciende al 54% en Estados Unidos, al 53% en los Países Bajos y al 49% en Francia. Una de las causas centrales parece ser que el 58% de los estadounidenses cree que su sistema político está al servicio de «la minoría». En China, es sólo el 10%.

No hay alternativa, dijo Margaret Thatcher, y acuñó la frase que se ha convertido en el emblema del neoliberalismo. ¿Puede existir, en medio de la crisis de civilización en la que se ha sumido el planeta, un país en el que las mayorías crean que el Estado actúa en su nombre, y en el que esta opción tenga éxito?

* * *

A lo largo del tiempo, los dirigentes chinos han sabido capitalizar las ideas procedentes del extranjero, siempre que las han considerado adecuadas para su proyecto. En un mundo idílico, libre de la lucha de clases y de sus miserias, las soluciones chinas serían actualmente examinadas por las élites occidentales con atención e interés; y luego buscarían adaptarlas e incorporarlas, al menos en parte.

Por algo será que eso no sucede. China avanza sobre todo porque va contra los dogmas que mantienen a flote la construcción ideológica neoliberal y, en particular, porque ha evitado el rentismo, la forma ultra parasitaria de captación de la riqueza colectiva que caracteriza al capitalismo contemporáneo. La riqueza colectiva, que allí adopta la forma de inversión pública, modernización de infraestructuras, subidas salariales o transición energética, aparece en Occidente transmutada en múltiples despliegues de festines y prebendas individuales. Pero se expresa sobre todo en la «exuberancia irracional» de los mercados financieros; en los megafondos de inversión mundiales, que acumulan activos superiores al PIB de EEUU; en los paraísos fiscales donde los muy ricos guardan su dinero para eludir impuestos; en la corrupción permanente del sistema político por el poder económico, raíz de la crisis que consume a la democracia.

Aprender de China significaría, para la clase rentista que ha llegado a gobernar el capitalismo, renunciar a sus privilegios y deconstruirse a sí misma. Por eso, en lugar de examinar la experiencia china, se hacen curiosos esfuerzos para impedir que se la examine. Buscan aislarla; bloquear los caminos por los que avanza; si es posible, terminar con ella, provocar su fin.

En el ámbito económico, EE.UU. y sus aliados libran una guerra comercial que niega la globalización -su proyecto más caro desde hace décadas- para tratar de impedir que Pekín acceda a los chips más avanzados y tome la delantera en tecnologías como la inteligencia artificial. En el frente geopolítico, desde Barack Obama, Estados Unidos ha emprendido un giro hacia el Asia. Para ello, ha aceptado renunciar al control de Oriente Medio, hasta entonces su objetivo estratégico central. El movimiento se intensificó bajo Donald Trump y no disminuyó con Joe Biden. En su último movimiento, Washington está tratando de atraer a China hacia una trampa en Taiwán similar a la que le tendió a Rusia en Ucrania.

Pero es en el terreno de la lucha de ideas donde la ofensiva anti-Pekín se hace intensa y cotidiana. Y ha surgido un giro revelador de los acontecimientos. Durante muchos años, China ha sido elogiada por los políticos e ideólogos del establishment occidental. Milton Friedman y Margaret Thatcher la visitaron y se entusiasmaron. En la narrativa neoliberal, el país era visto como una prueba de la inevitabilidad del capitalismo. La Unión Soviética había caído. La apertura de China a la empresa privada supuestamente confirmaba que era inútil e insensato desafiar la supremacía de los mercados. El Partido Comunista gobernaba, es cierto. Pero el fin de este remanente maoísta y la aparición de una democracia liberal eran sólo cuestión de tiempo. Por si fuera poco, los chinos utilizaban sus gigantescos superávits comerciales para financiar, con compras masivas de bonos del Tesoro, el déficit comercial de Estados Unidos….

La luna de miel se agrió cuando quedó claro que China no tenía intenciones de someterse y tenía otro proyecto. Ahora vuelven a aparecer las armas conocidas de la demonización. Para evitar que sus políticas antineoliberales «contaminen» el debate político, los medios de comunicación occidentales presentan a Pekín como una especie de inframundo incomunicable. Datos como los vistos anteriormente, sobre el aumento significativo de los salarios reales y los avances de la transición energética, tendrían impacto si formaran parte del debate actual. Para bloquear esta posibilidad, se movilizan los prejuicios. Al país se lo presenta como una dictadura autoritaria, en la que la población trabaja sin contar con derechos, no goza de las libertades básicas y se ve obligada a tragarse órdenes impuestas desde arriba.

Libros como el reciente How China Escaped Shock Therapy, de Isabella Weber, describen las intensas y a veces prolongadas controversias que preceden a las decisiones cruciales en Pekín. Si se leen los periódicos y artículos de los thinktanks chinos disponibles en inglés, uno se da cuenta de lo abierta y extensa manera con que abordan cuestiones como el desempleo juvenil, la reducción pospandémica del crecimiento económico o los riesgos para la privacidad que plantea el reconocimiento facial. En vano: para los medios de comunicación occidentales, China sigue siendo un desierto sin debate.

En los siglos XVI y XVII, los misioneros jesuitas en China llevaron el pensamiento confuciano a Occidente. Lo tradujeron y publicaron. Pensaban que, como el filósofo defendía una ética sin dios y sin fantasías sobre el más allá, no competía con las creencias cristianas. Sus ideas, imaginaron, podían incorporarse a la doctrina hegemónica, que se enriquecería. En el siglo XXI, un neoliberalismo convertido en dogma es incapaz de hacer lo mismo con las respuestas chinas ante la crisis global….

* * *

La poética política que proyecta China también molesta a la izquierda, cuando se la idealiza. Pekín les parece impuro: ha aceptado la sucia lógica de los mercados cuando le ha resultado indispensable. E incluso hoy, cuando se alza como un claro contrapunto al credo capitalista, el proceso chino no encaja con las viejas ideas de la revolución. Xi Jinping parece simpático y de buen humor. Pero ¿cómo compararlo, según cierta estética, con Lenin y Trotsky, celebrando la victoria de la revolución en el Smolny; o con Fidel y el Ché, entre guerrillas, puros, salsa y ron?

La ilusión romántica tiene un precio. Más de treinta años después del fin de la Unión Soviética, la izquierda occidental no ha sido capaz de formular un proyecto alternativo. Y apenas reconoce la necesidad de hacerlo, dados los inmensos cambios que se han producido desde la era posterior a la Segunda Guerra Mundial en la producción y captura de la riqueza, en la estructura de clases, en la naturaleza y composición del poder político y en las relaciones sociales. Se divide entre un ciego pragmatismo electoral, la nostalgia de una clase obrera que ya no existe y las revoluciones que han quedado atrás.

La poética china, en cambio, es antropofágica. No parece creer en ideales. Se traga y transforma lo que le sirve. No se ve a sí misma como un modelo. Reconoce el experimento y el error. Su trayectoria es transformar el mundo. Al despreciar la perfección, es una fascinante invitación a la creación política.

* * *

Visité Pekín y la región de Guangxi entre el 12 y el 26 de julio, invitado por la embajada china en Brasilia y el Grupo de Comunicación Internacional de China. Este es el primero de una serie de artículos que seguirán al viaje y un largo seguimiento de la realidad del país, que está en curso. El objetivo político es explícito: ver cómo las políticas chinas pueden ser un contrapunto a la ola de regresión y pesimismo que marca a Occidente.