Tener en las manos un libro de Ricardo Silva es emprender un camino del que uno regresa pero nunca vuelve a ser el mismo.

Zoológico humano dice que tampoco se vuelve a ser igual después de haber ido a ese mundo sin cuerpo ni tiempo, ese espacio inmaterial de un presente sin orillas al que filósofos, agnósticos, curas y enfermos, soldados y torturados, llaman “muerte”. Somos todo y somos nada: nuestra historia está llena de depredadores y suicidas suspendidos en la bruma, abrazos que rescatan, ausencias prematuras y delirios que van por ahí como un ventarrón o como una súplica.

“Uno sigue siendo uno cuando muere”.

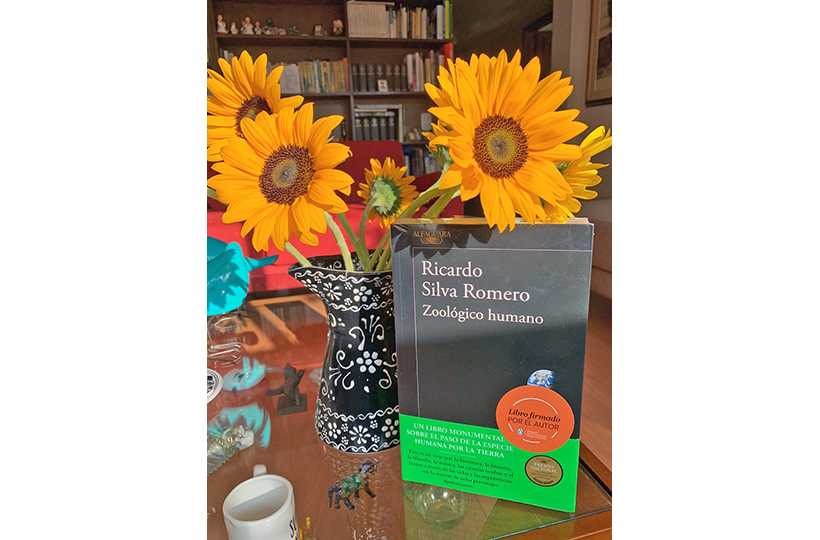

En Zoológico humano se dan una cita intangible la madre Lorenza, monja colombiana del siglo XVII; Nuno Cardoso, sepulturero portugués del XVIII; Muriel Blanc, impostora francesa del XIX; Bruno Berg, exboxeador y soldado alemán de la 1ª guerra mundial; Foster, un astronauta deprimido; Sid Morgan, roquera con vocación de huérfana suicida; Li Chen, profesora tibetiana en un futuro habitado por androides humanados; y Simón Hernández, escritor convertido en agente de viajes y luego en narrador: tan bueno con las palabras, que hasta resultó vecino del escritor de verdad.

“Qué miedo y qué alegría teníamos de estar vivos.”

Confieso que le huyo a la literatura de “las negruras sin atenuantes”, no por escéptica, sino porque la muerte es una de las cosas de la vida para las que no soy valiente; además, pasé 50 años estudiando y trabajando en hospitales, con toda la carga de amor y dolor que eso implica. Pero este libro de Ricardo está tan lleno de imágenes luminosas y desconcertantes, que cumple en sí mismo la función de un desfibrilador para el alma. Quería leerlo, tenía que hacerlo, por difícil que me resultara el tema; así me sintiera dando vueltas en un carrusel sin caballos, o quitándome el vestido de piel humana en un jardín lleno de fantasmas y palabras.

Encontré en la página 163 una de las frases más bellas y más ciertas del libro: “Me quedé dormido pensando que cualquier pesadilla es mejor que la guerra”. Claro. Ricardo Silva Romero —para mí el mejor novelista colombiano— nació, vive y siente este país. Es decir, nació, vive y siente la narrativa de la guerra, no como una ficción sino como el pan nuestro de cada día; como la urgencia de contarlo, de reivindicar a los NN caídos en combate y sacar de la jaula del odio a quienes sin saberlo han sido fratricidas. Nombrar la guerra, conjurarla, a ver si de tanto hablar de ella por fin desaparece, o si la verdad sale a flote en este mar atormentado. A ver si un día deja de ser cierto que el nuestro es “un país en el que pueden matarlo a uno porque sí”.

“Morí de par en par”, dice Simón acordándose de su muerte reversible, cuando estaba tendido ahí en el quirófano y luego con su cuerpo que no era del todo suyo, en la Unidad de Cuidados Intensivos. Muriel se enteró de su muerte, por la alerta que dieron dos borrachos en el Sena. Krauss, un soldado que no tuvo la suerte de Berg —quien “no escuchaba los ruidos sino los ecos”— no volvió de la muerte porque así son las guerras, y no tenía cuerpo a dónde regresar.

“Todos los que hemos ido y vuelto sabemos que allá todo es menos triste, menos feliz, menos grave de como uno lo recuerda.”

609 páginas impecablemente escritas, investigadas e imaginadas. Una obra maestra y una pregunta, una burbuja en el claroscuro: ¿Seremos ríos capaces de devolvernos —ese día con estrellas— cuando tengamos los ojos quietos y aun no sea la hora de llegar al mar?