La historia no puede volverse atrás. Lo hecho, hecho está. Pero no estamos condenados a volver a cometer los mismos errores, ni seguir las huellas que nos han traído hasta aquí.

La desolación nos embarga con el resurgir de la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, ese territorio en disputa desde hace añares de Nagorno Karabaj. Y nos entristece porque vemos que en medio de la mayor catástrofe sanitaria en un siglo, lo que recrudece son las violencias, los afanes de poder, las peleas entre clanes y un resurgimiento del irracionalismo con la potencia que solo pueden tener las decadencias.

La caída de la Unión Soviética, el bastión del socialismo, degeneró en un fenómeno de balcanización, de independentismos, de reivindicaciones históricas basadas en la diferenciación y el espíritu libertario. Una suerte de efecto de péndulo que permitió que en vez de abrazar las propias culturas, terminaran adoptando los andrajos de la nueva doctrina que aparecía como hegemonía global: el neoliberalismo.

Las otras potencias ya no necesitaban demostrar su superioridad frente al modelo comunista, garantizando un estado de bienestar y de progreso que resignificara al capitalismo industrial. Esa supuesta victoria ideológica, permitió a Occidente abocarse a las orgías corporativistas y desanudar las riendas de control de los monopolistas. Las empresas impusieron la doctrina del privatismo con la complicidad de gobiernos autócratas y corruptos.

Podría decirse que el sistema neoliberal no tenía competencia, por lo que pudo extremar sus postulados y arremeter contra las poblaciones de todo el planeta. Así fue que entramos en la era monopolista, donde unas pocas corporaciones controlan países y regiones enteras.

En ese espíritu de decadencia y de autocelebración se fue extremando la ruptura de los sistemas públicos, de los controles, se bajaron todos los estándares posibles en favor del lucro y el beneficio de las corporaciones. La revolución tecnológica permitió darle oxígeno a las industrias armamentísticas, farmacéuticas, alimentarias y de las comunicaciones. La publicidad caló profundo y el consumo se homogeneizó en todo el planeta, no solo asfixiando las culturas, sino destruyendo los aparatos productivos de los países menos desarrollados, que debían adaptarse o morir.

El sinsentido de todo esto vino aparejado de espejitos de colores espirituales, que dotaran de sentidos provisorios y condujeran las voluntades hacia posturas individualistas y de confrontación. Se azuzaron los fanatismos y los miedos, se los encumbró a los altares del entretenimiento de masas y ya estamos listos para tratarnos entre vecinos y hermanos como enemigos peligrosos.

¿Pero dónde termina todo esto? ¿Cuáles son los pasos siguientes? Que Estados Unidos esté viviendo en varias ciudades una situación de pre guerra civil, que haya países con gobiernos faltos de toda legitimidad y que buena parte de las poblaciones se desentiendan de los destinos comunes, hablan a las claras del mayor estado de descomposición posible de una civilización. Nunca estuvimos tan mal. Que el Reloj del Apocalipsis esté más cerca que nunca de la medianoche que representa el fin del mundo, debería ser suficiente para que empecemos a tomarlo en cuenta.

El calentamiento global entrando en fases de irreversibilidad, incendios a diestra y siniestra, la mayoría de ellos intencionales. Que padezcamos una pandemia catastrófica, de la que no encontramos la salida y, además, al tratarse con casi ninguna duda de una enfermedad zoonótica potenciada por el modo de vida actual, el horizonte de que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir en cuarentenas intermitentes por bastante tiempo, también debería llevarnos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo como especie.

Las instituciones son colgajos, que en su caída van arrastrando territorios enteros a la incertidumbre total y al desgobierno. Poderes judiciales en llamas, convertidos en árbitros entre corporaciones, abandonando las personas a las que debían cuidar. La Academia desviada en la búsqueda del éxito, en vez de la mejora de la vida común. Y la democracia en entredicho, cáscara vacía, arrastrando consigo a la política, último bastión de la organización social o comunidad organizada.

Queda tierra arrasada y estamos perezosos para edificar una alternativa nueva. No osamos pensar con imaginación creativa y buscamos que lo que construimos criteriosamente no se derrumbe junto al resto. Porque ojo, hay propuestas para reemplazar lo que se derrumba, teocracias con discursos flamígeros, totalitarismos de distinto corte, una suerte de individualismo anárquico, donde las grandes compañías impondrán sus modas, incluso ideas de vuelta a un pasado bucólico, donde cada uno cultive su propia comida.

Alcemos la mirada de toda esta devastación. Miremos más allá del cortoplacismo. Construyamos colectivamente, aunemos conocimientos, esfuerzos, maneras de hacer. Y aunar no significa imponer un modo, un estilo, una línea. Digo, vamos a tener que ser muy elásticos. Aceptar que viviremos con disgusto, el confort está muerto. El sostenimiento del confort de unos pocos son esos segundos que nos quedan antes de que el Doomsday Clock estalle. Así que a arremangarse, los que estén en condiciones de hacerlo, a decrecer, a desofisticarse, a ponerse al servicio del conjunto.

Es alarmismo, porque sí, las bombas están cayendo, las balas están pegando cada vez más cerca. Dentro de poco tiempo ya no quedará nadie en este planeta que no tenga alguien cercano o conocido que haya pasado un mal momento con la Covid-19, o directamente, haya perdido a un ser querido. Y en muchos lugares, ya venían sufriendo otras pandemias, las de la exclusión, el hambre, las guerras, el cambio climático o la explotación.

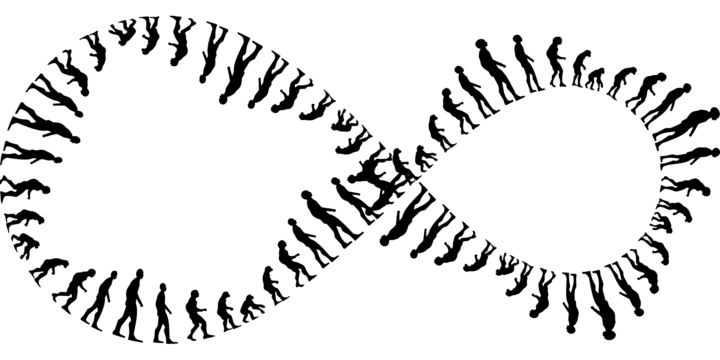

Estamos repitiendo algunas de las páginas más oscuras de la historia, pero al mismo tiempo, estamos en condiciones inmejorables para dar un salto evolutivo y dejar atrás esta prehistoria. Depende de nosotros, de nuestra capacidad de hacer con y para otros.