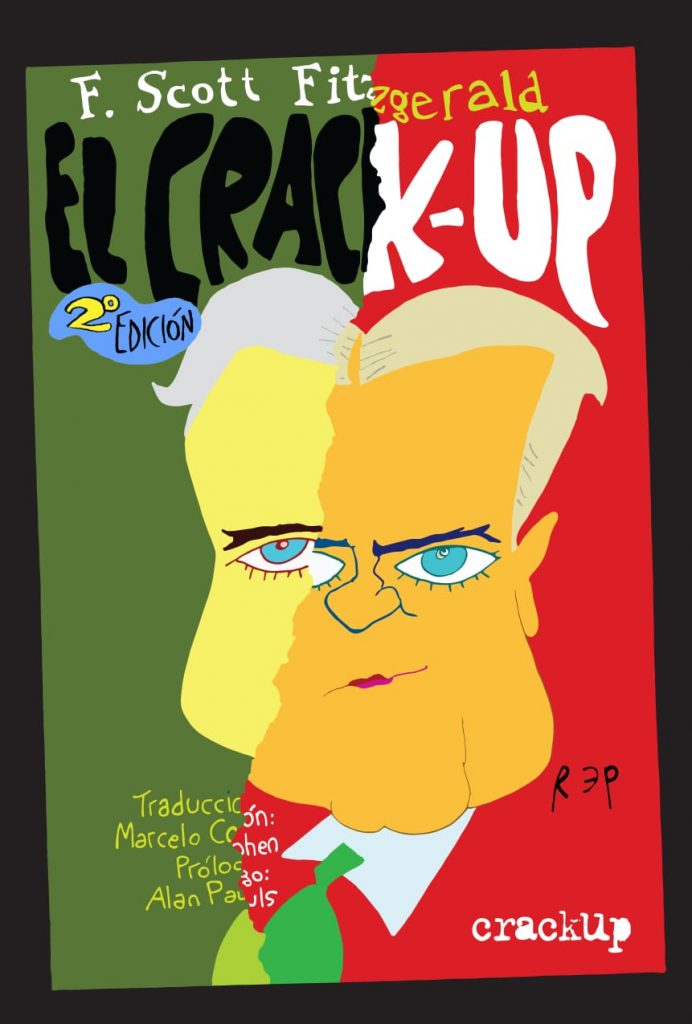

Desde que en los años cuarenta fueron recopilados en El Crack Up los artículos que Francis Scott Fitzgerald escribió en la década anterior en la revista Esquire, ese ha sido un libro celebrado, reseñado, subrayado, releído desde diferentes puntos de vista e incluso desde distintas disciplinas. Especialmente, los tres ensayos cortos que le dan nombre –El Crack Up, «Encólese» y «Manéjese con cuidado»–, en los que un hombre de 40 años, que había sido un joven de 20 extraordinariamente exitoso, narra su desmoronamiento un par de años antes de su muerte.

Leí decenas de veces esos artículos; tengo el libro lleno de flechas, asociaciones, referencias. Está manoseado y sucio, con el lomo despellejado y muchas puntas de página dobladas como para volver directamente a ellas. A lo largo de los años, lo cité en varias notas, que hablaban sobre circunstancias totalmente diferentes. Hay una idea en especial que desde la primera lectura interpreté como algo asociado a la condición humana, independientemente de los hechos que narraba Fitzgerald: “La prueba de una inteligencia de primera clase es la capacidad para retener dos ideas opuestas en la mente al mismo tiempo, y seguir conservando la capacidad de funcionar. Uno debería, por ejemplo, ser capaz de ver que las cosas son irremediables y, sin embargo, estar decidido a hacer que sean de otro modo”.

Fitzgerald está relatando su derrumbe personal, está contando que ya no tiene ganas de vivir. Y que ha perdido esa capacidad para oponerse a lo que parece irremediable. Lo que a Fitzgerald le parece irremediable en el contexto en el que escribe esa idea, es el fracaso. Después de haber sido desde los 23 años un escritor célebre, un súbito agotamiento se apoderó de su vida. Su esposa Zelda, una joven emancipada de los años veinte, una ex flapper, se había vuelto loca. A él lo acorralaba el alcohol. Ya no podía escribir. El golpe terminal fue cuando por pura supervivencia debió irse a trabajar como guionista a un Hollywood naciente, controlado por la Metro Goldwyn Meyer: Fitzgerald había perdido el control sobre su escritura. Eran los productores –el capital– los que decidían si los protagonistas se amaban o morían. En esos artículos Fiztgerald destila resentimiento por el cine, que llegó para desplazar a la figura del escritor por la del actor. Hollywood, mientras tanto, no solo estaba humillando a grandes escritores sino generando aceleradamente la más gigantesca fábrica de sentido común hasta entonces conocida, y el más aplastante dispositivo de estereotipos sobre lo masculino, lo femenino, lo bueno, lo malo, lo excitante, lo prohibido, lo anhelado, lo condenable. Hollywood estaba entronizándose como el epicentro de la máquina cultural al servicio del sistema.

Aunque lo leí tantas veces, ni una sola pude dejar de leer en la voz de Fitzgerald la de un hombre de los años treinta, cuando el crack up de la Bolsa sembró miseria y hambre en la mayor parte del territorio estadounidense. Y todavía hoy me impresiona que ese escritor sutil, fluido, exquisito, irónico, haya sido un hombre incapaz de comprender que la grieta no estaba en él, sino en el sistema en el que vivía. Que su drama personal no le pertenecía del todo como a ninguno de nosotros nos corresponde del todo la suerte del éxito o la bilis del fracaso, porque en el detrás de escena hay condiciones objetivas que si uno tira del hilo siempre han sido el telón de fondo de cualquier biografía.

En otro ensayo, “La era del jazz”, él mismo recuerda desde una herida abierta los años veinte, cuando “la vida era algo que uno dominaba si tenía algo bueno. La vida se rendía fácilmente ante la inteligencia y el esfuerzo”. Y agrega, en otro tramo, que una característica de la era del jazz fue la absoluta indiferencia política. Es decir: Fitzgerald había tenido veinte años cuando el capitalismo se afirmaba sólidamente como un sistema hegemónico con Estados Unidos como centro mundial. Y más allá de su enorme talento y energía, fue, además de sí mismo, un exponente de una subjetividad naciente y destinada a infiltrarse en millones de hombres y mujeres. La meritocracia habla por él. Su amigo y rival Hemingway le aconsejaba que dejara de mirarse el ombligo. Pero Fitzgerald estaba capturado por la sensación profunda de que su derrumbe no tenía absolutamente nada que ver con el derrumbe de la Bolsa, que fue ese mismo año. Estaba prematuramente formateado para no conectar la política con la vida, como un pájaro débil encandilado por su plumaje decolorado, en la jaula cuando era brillante, para ser aplaudido, y en la jaula cuando se admitió cazado.

Hay un núcleo de verdad irrefutable, sin embargo, en la lucidez con que Fitzgerald describe esa dualidad del ánimo, la de ser capaz de sostener en la mente dos ideas opuestas y seguir funcionando. “Me veía obligado a mantener en equilibrio el sentido de la inutilidad del esfuerzo y el sentido de la necesidad de luchar”. Y lo había hecho y había salido airoso veinte años, cuando Estados Unidos enloquecía bajo la lluvia de riqueza y se instalaba un nuevo paradigma, que dura hasta hoy, pero él no lo había notado porque bebía, bailaba, escribía, viajaba, y en su concepción de la vida cada individuo era “celador de las cosas dejadas en sus manos”.

Tomo nuevamente la idea de Fitzgerald ahora que el capitalismo se volvió loco y la tendencia a la concentración genera una subespecie humana que nos obliga a resignificar la palabra “animal”. Cualquier animal es más noble que los doscientos hombres y mujeres que están al mando del mundo. Sus recursos, su poder, su manipulación, su apelación a los resquicios más innobles de lo humano hacen imposible no sentir escalofríos cuando lo que se le opone son cuerpos, millones de cuerpos desarmados y la mayoría hasta sin nombre.

La única esperanza no de un país, no sólo de una región o dos, sino ya la de la especie, es el despertar de esa otra idea paralela, mucho más fuerte y más intensa hoy en países colonizados como el nuestro. No hemos vivido una fiesta que ahora tenemos que pagar. Eso es un mal guión de Hollywood. La idea paralela de la necesidad de la lucha debe imponerse y extenderse y multiplicarse, debe tomar el volumen aunado de millones de cuerpos con sus correspondientes almas; para atacar al monstruo de pocas cabezas que nos quiere hacer creer que somos culpables porque no somos dóciles.