No puedo decirte lo que pienso. No puedo decirte lo que siento, ni como es mi nombre. No puedo decirte nada, porque ya no puedo hablar.

Hubo una época en la que todas las palabras tenían sentido para mí… y yo me divertía alineándolas, apilándolas, y desarmándolas otra vez. Las llenaba de plenitud, y jugaba con ellas tanto como ellas conmigo: me daban un sentido.

Construí con mis palabras, como si fueran ladrillos, un gran edificio. Hoy todo se desvanece, y de esa construcción solo quedan las ruinas: sensaciones vagas de lo que alguna vez fue tan importante.

Conciente de mi problema, intenté buscar una salida a este laberinto. Comencé haciéndome el práctico, por la salida fácil. Leí, releí, y memoricé cientos y miles de definiciones en el diccionario. Pero cada palabra me llevaba a otras nuevas, y yo quedaba perdido como un esquimal en la selva. Tarde o temprano, mi mente volvía a la quietud, al absoluto silencio.

Recurrí entonces a diversos especialistas. Expertos, y no tanto, en el tema se hicieron parte de mi vida cotidiana. Deambulé sin esperanzas por consultorios de médicos, psiquiatras, psicólogos, espiritistas, religiosos, chamanes, y chamuyeros. Nunca nadie supo decirme por qué mi cerebro, en aparente buen estado, soportaba una mente que se vaciaba de contenido como un gran colador.

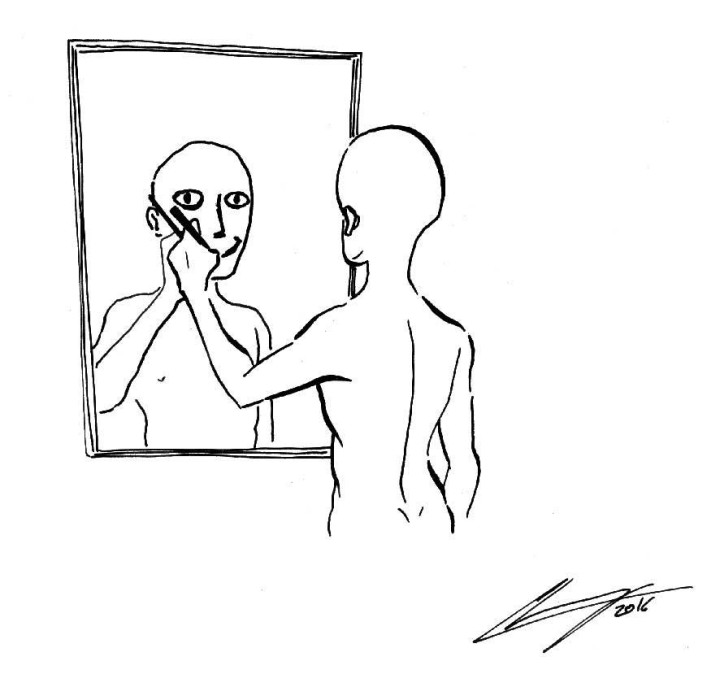

No me quedó más remedio que recurrir a una solución más compleja. Acudí a la única persona que podía verdaderamente ayudarme: ese que me mira desde todos los espejos. Y es así como llego ahora, tras meses de arduo esfuerzo, a hilar estas palabras inventadas por mí, solo para mí, en un idioma que nadie entenderá jamás.