Cruzo la puerta. Es de noche y hace frío. La oscuridad es impenetrable. Camino por una calle empedrada, empujado suavemente por el viento helado del sur. Ya no pasan autos por encima del hielo, resbalando a medias. La nieve se amontona siguiendo su propia voluntad: nadie saldrá a luchar contra ella hasta dentro de muchas horas.

La oscuridad del cielo dibuja un techo sobre mi cabeza. Por las ventanas de las casas, veo gente riendo y abrazándose, gente discutiendo y peleando, gente sola y gente acompañada. Familias cenando, o reunidas alrededor de una televisión. Me pregunto quién está afuera, si ellos o yo.

Avanzo sintiendo que algo me espera detrás de la próxima esquina. Nunca ésta, sin importar cuánto camine. Siempre la que viene. Mis pasos nacen ecos extraños a veces fuertes, a veces imperceptibles. Mis huellas dibujan un mapa que solo un dios podría ver (o cualquiera con un helicóptero, pero no se escucha ninguno).

Mi respiración corre. Mi corazón corre. Mi cabeza corre. Pero mis piernas se detienen para intentar sentir el mundo del que las separa uno o dos centímetros de suela de zapatillas. Me relajo y lentamente la noche se hace día. El sol me atrapa, me envuelve, me lleva, y me suelta en una calle donde los primeros canillitas despiertan, a diariazos, las puertas de las casas.

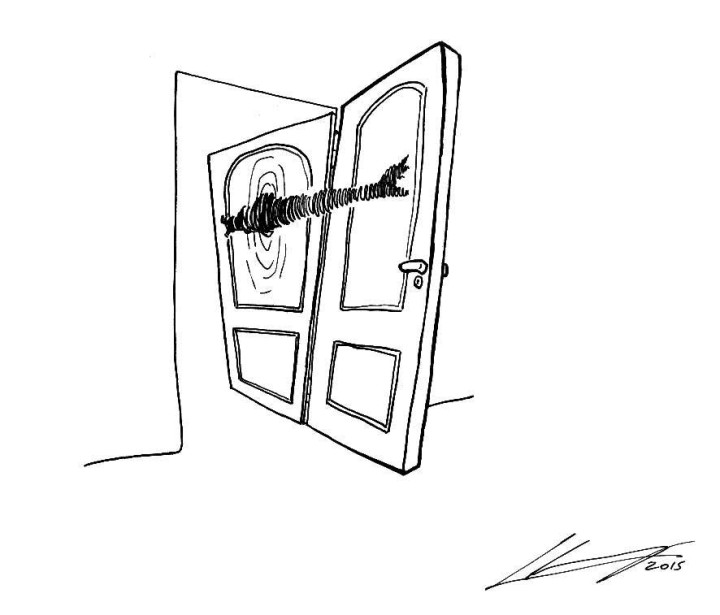

Llego a casa y cruzo la puerta. Me pregunto, antes de irme a dormir, si lo que hice fue entrar o salir.