Combatants for Peace ist eine binationale Graswurzelbewegung, die 2006 von ehemaligem palästinensischem und israelischem Kämpfer ins Leben gerufen wurde. Ihr Ziel ist es, Gewalt und Besatzung zu beenden und eine friedliche, gerechte Lösung für den Konflikt zu fördern. Die Bewegung basiert auf den Prinzipien der Gewaltfreiheit und setzt auf Dialog, Bildung und gemeinsame Aktionen, um Brücken zwischen den Gesellschaften zu bauen. Sie zeigt, dass Zusammenarbeit selbst in einem tief gespaltenen Umfeld möglich ist und Hoffnung auf eine bessere Zukunft bietet.

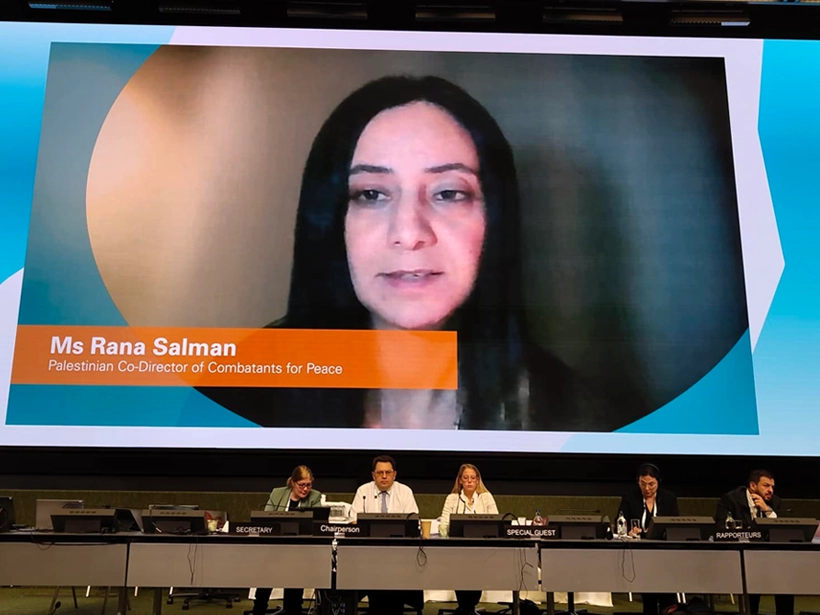

Anlässlich einer Konferenz war Rana Salman, Co-Direktorin von Combatants for Peace, in Berlin und nahm sich Zeit für ein Gespräch mit Pressenza. Das Interview führten Reto Thumiger sowie Vasco Esteves von der portugiesischen Redaktion.

Reto Thumiger: Combatants for Peace ist eine Graswurzelbewegung, die von ehemaligen israelischen und palästinensischen Kämpfern gegründet wurde. Bei Veranstaltungen tritt die Organisation immer zu zweit auf, ein Israeli und ein Palästinenser, was ich ein sehr interessantes Konzept finde. Mir ist aufgefallen, dass das Ko-Präsidium aus zwei Frauen besteht, was ich nicht unbedingt erwartet hätte.

Rana Salman: Ich bin vor vier Jahren der Bewegung beigetreten. Damals waren nur sehr wenige Frauen dabei, die Gruppe war stark männlich dominiert. Die Veränderung kam langsam, vielleicht nicht beabsichtigt. Aber es gab eine Offenheit seitens der Aktivisten, des Führungsgremiums und unserer Mitbegründer, Frauen mehr Raum zu geben und sie stärker einzubeziehen.

Ich bringe zum Beispiel einen ganz anderen Hintergrund mit als die Gründer. Ich war nie eine Kombattantin und habe auch nicht aktiv im Kreislauf der Gewalt mitgewirkt. Aber das bedeutet nicht, dass ich keinen Platz in einer Bewegung habe, die sich den Prinzipien der Gewaltfreiheit und der gemeinsamen Menschlichkeit verschrieben hat. Im Gegenteil: Gerade das hat Türen geöffnet, um Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen einzubeziehen – nicht nur ehemalige Kämpfer, sondern auch gewaltfreie Aktivistinnen und Aktivistinnen, Frauen, junge Menschen und Kriegsdienstverweigerer aus Israel. Diese Vielfalt hat unsere Bewegung bereichert.

Als ich dazukam, war vieles improvisiert: Ein kleiner Raum in Tel Aviv diente als Arbeitsraum, und in der Westbank trafen sich die Aktivisten vor Ort, um ihre Aktionen zu planen. Trotz knapper Ressourcen trieb uns der Wille zur Verbesserung an.

Mit der Zeit begann die Bewegung zu wachsen, und es wurde klar, dass sie mehr Struktur brauchte – nicht nur als Bewegung, sondern auch in organisatorischer Hinsicht. Was wir taten, war unglaublich wichtig, und immer mehr Menschen glaubten an unsere Arbeit und wollten uns unterstützen. Das war der Moment, in dem es notwendig wurde, zu wachsen, uns zu professionalisieren und qualifiziertes Personal einzubinden. Nur so konnten wir Programme entwickeln, ein breiteres Publikum erreichen und insbesondere mehr junge Menschen aus beiden Gesellschaften einbeziehen.

Genau zu dieser Zeit bin ich dazugekommen. Wir begannen, in Beit Jala ein Büro aufzubauen – im Grunde starteten wir bei Null und fingen an, eine Struktur zu schaffen, die der Größe und Bedeutung unserer Arbeit gerecht wurde.

Vasco Esteves: Und wann hat die Bewegung begonnen? Hat Combatants for Peace seit Beginn des Gazakrieges ein Wachstum der Bewegung verzeichnet?

Die Bewegung wurde 2006 gegründet. Besonders nach Beginn des Krieges erlebten wir ein Wachstum – mehr Menschen schlossen sich uns an. Ein Beispiel dafür ist unsere Arbeit im Jordantal, wo wir Schutzpräsenz für Hirten leisten. Unsere Aktivisten zusammen mit einer Koalition aus Organisationen und Einzelpersonen begleiten Hirten, um sie vor Übergriffen zu schützen. Dabei haben wir gemerkt, dass immer mehr Israelis Interesse hatten, sich anzuschließen, zu lernen und mitzumachen.

„Hoffnung ist keine abstrakte Idee. Sie ist eine Aktion.“

Auf palästinensischer Seite war es hingegen lange eine Herausforderung, junge Menschen für die Bewegung zu gewinnen. Wir haben ein Bildungsprogramm für palästinensische Jugendliche zwischen 18 und 28 Jahren ins Leben gerufen – ein sechsmonatiges Programm, das pro Jahrgang 15 bis 20 Teilnehmende aufnehmen soll. Als wir vor drei Jahren damit anfingen, war es extrem schwierig, genügend junge Leute zu finden. In der palästinensischen Gesellschaft gibt es nach wie vor viel Widerstand gegen gemeinsame Initiativen und Zusammenarbeit mit Israelis. Viele Menschen sind misstrauisch oder fühlen sich unwohl in gemeinsamen Räumen.

Nach dem 7. Oktober mussten wir das Programm aus Sicherheitsgründen für ein paar Monate unterbrechen – wegen Straßensperren, Bewegungseinschränkungen und der Gefahr durch Siedlergewalt. Unsere Teilnehmenden kommen aus verschiedenen Teilen des Westjordanlands, und wir wollten sie keiner unnötigen Gefahr aussetzen, besonders junge Männer, die oft Zielscheiben militärischer Gewalt sind.

Als wir im März die Werbung für die nächste Gruppe starteten, waren wir von der Resonanz überwältigt: 93 junge Palästinenser:innen aus dem gesamten Westjordanland haben sich beworben. Das war ein hoffnungsvolles Zeichen. Dieses Mal haben nicht wir sie gesucht – sie haben uns gefunden. Sie sind neugierig, wollen die andere Seite kennenlernen, ihre Geschichten teilen und ihre Wahrheit aussprechen. Vielleicht sehen sie in diesem Raum eine Plattform, um zusammenzukommen, sich auszudrücken und neue Wege zu entdecken.

Doch es ist nach wie vor gefährlich. Seit Beginn des Krieges ist es selbst für uns schwierig, uns in sozialen Medien zu äußern. Es kann sehr gefährlich sein, einfach nur einen Beitrag zu liken. Palästinensische Bürger in Israel werden seit Jahren zum Schweigen gebracht. Sie teilen oder liken nichts mehr in sozialen Medien, weil sie verhaftet werden könnten. Wir kennen mehrere Fälle, in denen junge Leute an Checkpoints angehalten wurden. Ihre Handys wurden durchsucht, und wenn sie Bilder über Gaza oder kritische Gespräche hatten, wurden sie verhaftet oder sogar geschlagen. Es ist ein großes Risiko.

„Ohne Inklusion scheitern Friedensprozesse.“

RT: Ich habe diese Frage eingangs auch deshalb gestellt, weil in vielen Friedensprozessen in der Welt Frauen eine zentrale Rolle gespielt haben. Ohne die Beteiligung von Frauen wären diese Prozesse nicht zustande gekommen.

Damit Friedensprozesse wirklich effektiv und nachhaltig sind, müssen sie verschiedene Stimmen und Bedürfnisse einbeziehen. Oft scheitern solche Prozesse, weil marginalisierte Gesellschaftsgruppen ausgeschlossen bleiben – Frauen, junge Menschen, all diejenigen, die normalerweise keinen Platz am Verhandlungstisch haben. Das ist einer der Hauptgründe, warum viele Friedensinitiativen nicht funktionieren. Deshalb sprechen wir immer wieder von Inklusion: Alle müssen Teil des Prozesses sein.

Die Forschung und Erfahrungen aus früheren Konflikten zeigen deutlich, wie entscheidend die Rolle von Frauen ist. Sie haben oft erfolgreich Waffenstillstände ausgehandelt, an Verhandlungen teilgenommen und zur Versöhnung beigetragen. Frauen repräsentieren einen großen Teil der Gesellschaft, auf beiden Seiten des Konflikts, und sie erziehen auch die nächste Generation. Ihre Rolle ist also nicht nur wichtig – sie ist unverzichtbar. Man kann sie nicht einfach ignorieren oder aus der Gleichung streichen.

Was wir auch sehen, ist, dass viele Friedensprozesse menschliche Aspekte, die Frauen häufig einbringen, völlig übersehen. Es geht selten um Empathie oder Versöhnung – stattdessen bleiben Verhandlungen oft auf einer rein technischen Ebene: Erklärungen, Unterschriften, formale Vereinbarungen. Aber Frauen bringen eine andere Tiefe mit. Als Schwestern, Töchter, Mütter – sie sorgen sich, fühlen mit. Sie können den Schmerz, die Trauer und den Kummer der Frauen auf der anderen Seite nachvollziehen. Dieser menschliche Zugang fügt jedem Friedensprozess einen unschätzbaren Wert hinzu.

Selbst wenn ein Friedensprozess zu einem Abkommen oder einem Waffenstillstand führt, bleibt die Aufgabe, Vertrauen aufzubauen, Brücken zu schlagen und Versöhnung zu schaffen. Das sind genau die Bereiche, in denen Frauen und die Zivilgesellschaft eine entscheidende Rolle spielen. Ohne diese Arbeit wird Frieden kaum Bestand haben.

VE: Auf welche zentralen Themen und Aktivitäten konzentriert sich Combatants for Peace? Was sind die wichtigsten Bereiche, in denen die Bewegung aktiv ist?

Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Arbeit vor Ort, denn wir sind eine Basisbewegung. Das bedeutet, wir sind immer präsent – sei es bei Protesten, Demonstrationen, gewaltfreien Aktionen oder Solidaritätsinitiativen. Ein Beispiel, die Begleitung von Hirten im Jordantal, um sie vor Siedler- und Militärgewalt zu schützen, habe ich schon erwähnt. In den letzten zwei Monaten haben wir Familien während der Olivenernte unterstützt, indem wir sie zu ihrem Land begleitet haben, damit sie sicher Oliven pflücken konnten.

Neben diesen Aktionen führen wir auch Bildungsprogramme durch. Wie ich bereits erwähnt habe, richten sich unsere Programme an junge Palästinenser und Israelis, die bei uns gewaltfreien Widerstand, gewaltfreie Kommunikation und andere Themen lernen, die in den Schulen oft fehlen. Wir nennen das „alternative Bildung“ – es geht darum, den anderen kennenzulernen und die eigene Geschichte zu erzählen. Für uns ist das ein mächtiges Werkzeug, um Brücken zu bauen. So begann auch unsere Bewegung: mit Treffen, bei denen Menschen ihre Geschichten teilten und beispielsweise lernten, wie man soziale Medien nutzt, um ihre Botschaften zu verbreiten.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Aufklärungsarbeit mit jungen Israelis, bevor sie in die Armee eintreten. Viele von ihnen haben nie zuvor einen Palästinenser getroffen und wachsen mit Stereotypen auf – der andere ist der Feind, Punkt. Wir versuchen, diese Barrieren zu durchbrechen, indem wir Treffen organisieren, die ihnen eine neue Perspektive eröffnen. Erfreulicherweise beobachten wir in Israel ein wachsendes Phänomen: Immer mehr junge Menschen weigern sich, in der Armee zu dienen. Erst kürzlich haben 130 Reservesoldaten öffentlich erklärt, dass sie den Dienst verweigern – sie haben sogar einen Brief unterschrieben. Das ist neu, denn früher war der Militärdienst eine Ehre; man dachte, man verteidigt sein Land. Doch jetzt erkennen immer mehr Menschen, dass die Armee nicht verteidigt, sondern Kriegsverbrechen begeht. Sie sehen die Besatzung und ihre Auswirkungen aus erster Hand.

Wir organisieren auch Besichtigungstouren für israelische Gruppen und diplomatische Vertretungen in Palästina und Israel, um zu zeigen, wie die Besatzung das Leben der Menschen beeinflusst und wie Gewalt von Siedlern Hirten und Gemeinden belastet. Dabei dokumentieren wir Menschenrechtsverletzungen, um das Bewusstsein dafür zu schärfen.

Ein weiterer wichtiger Teil unserer Arbeit sind jährliche Zeremonien, wie die gemeinsame israelisch-palästinensische Gedenkfeier. Dieser Tag ist in Israel ein heiliger Tag, an dem normalerweise der gefallenen Soldaten gedacht wird. Wir machen das anders: Wir gedenken aller Opfer des Konflikts – Israelis und Palästinenser. Das ist natürlich kontrovers, weil wir das Narrativ verändern. Statt die Opferrolle oder Heldenverehrung zu betonen, versuchen wir, die andere Seite zu vermenschlichen.

RT: Das Ziel ist allen Opfern dieses Konfliktes zu gedenken?

Wir laden keine Politiker oder Regierungsvertreter zu unseren Gedenkfeiern ein. Stattdessen sprechen trauernde Familien, Menschen, die durch den Konflikt Angehörige verloren haben. Eine weitere wichtige Zeremonie ist die gemeinsame Nakba-Gedenkfeier, die wir jedes Jahr am 15. Mai abhalten. Wir gedenken der Nakba, der palästinensischen Katastrophe von 1948, und beschäftigen uns mit den Fakten dessen, was damals geschah.

„Die Besatzung bringt weder Sicherheit noch Schutz – für niemanden.“

Für die palästinensische Gesellschaft ist der 15. Mai ein Tag der Trauer – ein Gedenktag, der an Vertreibung, Verlust und Besatzung erinnert. In der israelischen Gesellschaft hingegen ist das Thema Nakba ein Tabu, da der Tag mit der Gründung des Staates Israel und der Unabhängigkeit verknüpft ist. Deshalb ist unsere gemeinsame Gedenkfeier ein wichtiger Schritt: weil es wichtig ist, die Vergangenheit anzuerkennen, um eine bessere Zukunft zu gestalten.

Während dieser Zeremonie hören wir die Geschichten von Palästinenser und Israelis, von Flüchtlingen, die die Ereignisse von 1948 miterlebt haben. Viele von ihnen leben heute in Flüchtlingslagern. Uns ist bewusst, dass diese Erlebnisberichte in Zukunft immer seltener werden, da die Zeitzeugen von damals älter werden. Auch Soldaten, die 1948 gedient haben und Zeugen der Ereignisse waren, stehen uns vielleicht nicht mehr lange zur Verfügung. Deshalb ist es umso wichtiger, diese Geschichten jetzt zu dokumentieren und zu teilen, damit beide Seiten die Erzählungen des anderen kennenlernen können.

VE: Es gibt bei eurer Arbeit also nicht nur reaktive Maßnahmen, sondern auch proaktive Initiativen?

Genau, es ist wie ein Rehumanisierungsprojekt. Besonders jetzt, nach den Ereignissen im Oktober, gibt es auf israelischer Seite ein tiefes Misstrauen und eine Entmenschlichung der anderen. Viele sehen in Gaza nur „Hamas“ oder den Feind, ohne Empathie für die Kinder oder das Leid der Menschen dort. Diese Distanz entsteht durch den Schmerz und die Traumata, die beide Seiten erleben.

Beide Seiten konzentrieren sich auf ihren eigenen Schmerz: Die Israelis, weil sie immer noch Geiseln in Gaza haben und mit Verlust und Angst leben; die Palästinenser, weil sie mit Zerstörung, Vertreibung und einer humanitären Katastrophe konfrontiert sind. Diese Isolation macht es schwer, die andere Seite zu sehen. Doch genau hier setzen wir an – mit dem Ziel, Brücken zu bauen, Empathie zu fördern und die Menschlichkeit auf beiden Seiten wiederherzustellen.

„Warum sollte das, was in Europa möglich war, nicht auch bei uns möglich sein?“

RT: In Deutschland gibt es oft eine Spannung zwischen der historischen Verantwortung gegenüber Israel und der Verpflichtung zu internationalen Menschenrechten. Wie sollte deiner Meinung nach Deutschland mit diesem Widerspruch umgehen? Und welche Rolle könnte Deutschland spielen, um Brücken zu bauen und aktiv zur Friedensförderung in deiner Region beizutragen?

Ich weiß, dass der Konflikt zwischen Israel und Palästina in Deutschland ein sehr sensibles Thema ist – wegen der Geschichte, der Vergangenheit und vielleicht auch wegen der Schuldgefühle. Es ist nicht leicht, Überzeugungen zu ändern, besonders wenn es um die Politik der Regierung geht. In Deutschland scheint es eine fast unbedingte Unterstützung Israels zu geben, die oft mit dem Recht auf Selbstverteidigung und dem Schutz der Existenz Israels begründet wird. Natürlich ist das legitim, aber es bedeutet nicht, dass diese Unterstützung bedingungslos sein sollte. Es gibt Grenzen, besonders wenn internationale Menschenrechte verletzt werden – und ich denke, diese Grenze ist längst überschritten.

Deshalb sehe ich eine Art Spaltung in Deutschland: Viele wollen Israel unterstützen, fühlen sich aber gleichzeitig den Menschenrechten verpflichtet. Das führt zu einem Widerspruch. Deutschland steht an einem Punkt, an dem es entscheiden muss, wo es sich positionieren möchte. Ich hoffe, dass es sich für die internationalen Menschenrechte entscheidet.

Wenn ich aus der Ferne nach Deutschland blicke, sehe ich Pro-Palästina-Proteste, Pro-Israel-Proteste – beides Narrative, die uns in der Region nicht wirklich weiterbringen. Sie zwingen Menschen dazu, Partei zu ergreifen, anstatt Brücken zu bauen. Das führt oft zu einer Entmenschlichung der anderen Seite. Zum Beispiel, wenn Menschen etwa posten, dass sie auf der Seite Israels oder Palästinas stehen, oder wenn sie Slogans verwenden, die für die andere Seite beleidigend sein könnten. Es wird zu einem Wettbewerb darum, wer Recht hat. Aber in einer Zeit wie dieser, mitten im Krieg, bringt uns das nicht weiter.

Was wir wirklich brauchen, ist Unterstützung für Lösungen und den Frieden. Waffenlieferungen, auch aus Deutschland, verlängern den Krieg nur und nähren die Kriegsmaschinerie. Stattdessen sollten mehr Mittel in Friedensbemühungen und Verhandlungen fließen, um die Zivilgesellschaft zu stärken, die an einer Friedenskonsolidierung arbeitet. Das könnte das Narrativ und die Dynamik des Konflikts verändern. Solange Deutschland und andere Länder Waffen liefern und Ressourcen bereitstellen, bleibt der Krieg eine Option – das ist die Realität.

„Deutschland hat die Chance, eine proaktivere Rolle für den Frieden einzunehmen.“

RT: Viele Menschen in Deutschland fühlen sich zutiefst dem Versprechen verpflichtet, dass von deutschem Boden nie wieder Krieg ausgehen soll. Für die meisten schließt das nicht nur Kampfeinsätze, sondern auch Waffenlieferungen und jede Form von logistischer Unterstützung für Kriege ein. Angesichts der aktuellen weltweiten Entwicklungen sind viele, die sich dem Frieden verschrieben haben, frustriert und fühlen sich machtlos. Was würdest du diesen Menschen sagen?

Für die Menschen in Deutschland, die frustriert sind, möchte ich sagen: Verliert nicht die Hoffnung. Wir haben die Hoffnung auf eine Lösung in unserer Region nicht aufgegeben, weil wir wissen, dass es möglich ist. Es ist nicht unser Schicksal, für immer im Konflikt zu leben. Europa hat gezeigt, dass Transformation möglich ist. Wer hätte vor einigen Jahrzehnten Jahren gedacht, dass Länder wie Frankreich und Deutschland, einst verfeindet, heute enge Partner und Freunde sind? Warum sollte das in unserer Region nicht auch möglich sein?

Es gibt eine Chance. Aber wir brauchen internationale Akteure wie Deutschland, die eine proaktivere Rolle einnehmen. Manchmal haben wir das Gefühl, wir können es nicht allein schaffen, weil internationale Mächte den Konflikt so stark beeinflussen. Vielleicht hält sich Deutschland oft zurück, weil die USA der wichtigste Verbündete Israels sind. Aber genau deshalb hat Europa und besonders Deutschland die Chance, eine andere Haltung einzunehmen und ein Gegengewicht zu schaffen.

RT: Woher nimmst du die Kraft, den Glauben und die Motivation? Was inspiriert dich jeden Tag aufs Neue für das, was du tust und wofür du kämpfst?

Ich kann keine Details erzählen, aber ein Grund, warum ich hier in Berlin bin, ist, dass ich mit einer Gruppe von Palästinensern und Israelis zusammenarbeite, um die Realität zu verändern, neue Möglichkeiten zu schaffen und für unsere gemeinsame Vision einer besseren Zukunft einzutreten. Solche Treffen, wie dieses hier mit Friedensbefürwortern beider Seiten, geben mir immer Hoffnung. Auch zu Hause, bei Combatants for Peace, schöpfe ich Kraft aus unserer Arbeit: Wenn wir uns treffen, die nächste Aktion planen, diskutieren, manchmal uneinig sind, aber trotzdem weitermachen – das fühlt sich an wie eine binationale Gemeinschaft.

Man sieht in solchen Momenten, dass unsere Vision möglich ist. Es ist kein Traum, keine Illusion. Es passiert jetzt, direkt vor unseren Augen.

RT: Wenn es auf dieser Ebene möglich ist, warum sollte es dann nicht auch auf gesellschaftlicher Ebene möglich sein?

Genau. Wir kommen aus unterschiedlichen Hintergründen, Überzeugungen und Perspektiven, und dennoch arbeiten wir zusammen, träumen zusammen, kämpfen zusammen – natürlich gewaltfrei. Wir kämpfen gegen ein System, das weder Palästinenser noch Israelis wirklich dient. Die Besatzung bringt niemandem Sicherheit oder Schutz, das wissen wir. Und durch die Erfahrungen unserer Gründer, die früher selbst in Gewalt verwickelt waren, haben wir gelernt, dass Gewalt nur dazu führt, dass wir im gleichen Kreislauf gefangen bleiben.

Deshalb müssen wir diesen Kreislauf durchbrechen. Wir wissen, dass es nur eine politische Lösung für unseren Konflikt gibt. Und wir müssen zusammenarbeiten, um eine bessere Zukunft für alle zu schaffen. Hoffnung ist für mich keine abstrakte Idee. Es ist eine Aktion, etwas, wofür man arbeiten muss – ein ganz konkreter Weg, um Veränderung möglich zu machen.

Vielen Dank für das interessante und hoffnungsspendende Gespräch. Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg bei eurer wichtigen Mission!