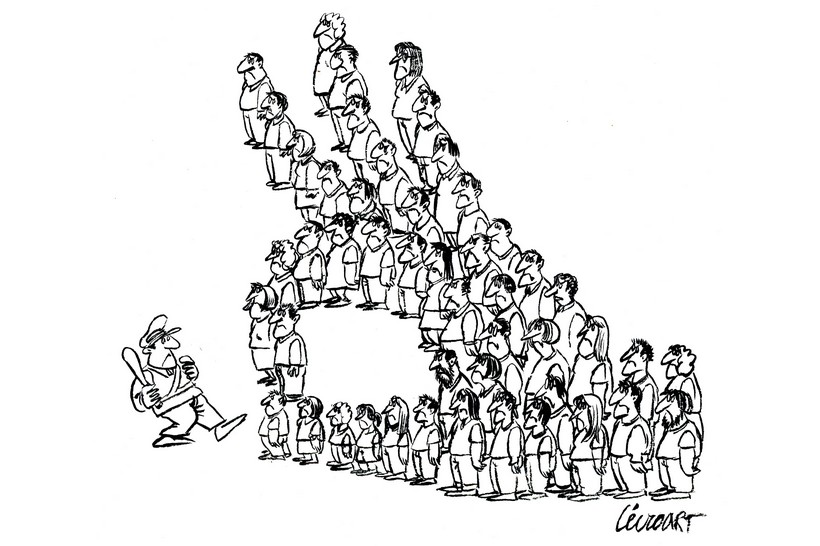

Die Idee der sozialen Verteidigung als Alternative zur klassischen militärischen Verteidigung hat bereits eine lange Geschichte. Sie hat mehrere Etappen durchlaufen und wurde durch die Erfahrungen der sozialen Kämpfe und des zivilen Widerstands im 20. Jahrhundert weiterentwickelt.

Die Idee der sozialen Verteidigung verbreitete sich stark in den 1960er Jahren, als das nukleare Wettrüsten den Weltfrieden ernsthaft zu bedrohen begann. Es wurden zahlreiche Bücher und Forschungsarbeiten veröffentlicht, internationale Konferenzen abgehalten und Regierungen in Europa bekundeten ihr Interesse an dieser Verteidigungsstrategie.

Vor dem zweiten Weltkrieg

Der britische Philosoph Bertrand Russell (1872-1970) war einer der Ersten, der die Idee eines organisierten gewaltfreien Widerstands durch zivilen Ungehorsam gegen eine mögliche deutsche Invasion Englands formulierte. 1915 schrieb Russell einen Artikel mit dem Titel „War and Non-Resistance”[1]. Inspiriert von den Thesen der Quäker und Tolstoi, verteidigt Russell diese Option nachdrücklich, kritisiert aber gleichzeitig den Einsatz von Waffen.

Gandhi begann bereits 1931 über die Möglichkeiten einer nationalen Verteidigung durch gewaltlosen Widerstand nachzudenken. Er empfahl der Schweiz 1931 eine Politik der gewaltfreien Verteidigung[2], es folgten Abessinien 1935, Tschechoslowakei 1938 und Großbritannien 1940. Die Kongresspartei in Indien lehnte seinen Vorschlag zur gewaltfreien Verteidigung jedoch 1939 und 1940 ab.

In „The Power of Nonviolence” (1934)[3] schlägt Richard Gregg den gewaltlosen Widerstand als „Ersatz für Krieg” vor. 1937 entwickelte der US-Amerikaner Kenneth Boulding, Quäker und Akademiker (1910-1993), in „Path of Glory: a new way with war (Wege zum Ruhm: Eine neue Art der Kriegsführung)”[4] die Notwendigkeit eines Ersatzes für den Krieg und schlug den gewaltlosen Widerstand als Alternative vor. Er ist wahrscheinlich der erste, der den Ausdruck „Transrüstung” verwendet.

Ebenfalls vor dem Zweiten Weltkrieg lösten Publikationen aus verschiedenen pazifistischen oder gewaltfreien Bewegungen Debatten und Kontroversen aus. Die amerikanische Erzieherin Jessie Wallace Hughan, Gründerin und erste Sekretärin der War Resisters League (1923), veröffentlichte 1939 „If We Should Be Invaded: Facing a Fantastic Hypothesis”[5] , ein Pamphlet, in dem sie argumentierte, angesichts einer bewaffneten Invasion der gewaltfreie Widerstand sei wirksamer als der Einsatz militärischer Macht.

Die Pioniere der Forschung

Die entscheidende Wende kam jedoch von dem englischen Militär Stephen King-Hall, der 1958 das Buch „Defense in the Nuclear Age” (Verteidigung im nuklearen Zeitalter) schrieb[6]. Er schlug vor, dass Großbritannien auf Atomwaffen verzichten, seine konventionellen Streitkräfte drastisch reduzieren und stattdessen eine Strategie des gewaltlosen Widerstands entwickeln solle. Am Ende seines Pamphlets bekräftigt er seine Überzeugung: „Die Vorbereitung der Nation auf den gewaltlosen Widerstand und auf die Fähigkeit die Besatzer psychologisch anzugreifen, sollte das Hauptziel der sozialen Verteidigung sein”[7]. Die Debatten, die durch die Vorschläge von King-Hall ausgelöst wurden, markieren einen Wendepunkt bei der Berücksichtigung der Idee der sozialen Verteidigung.

Als Pioniere machten mehrere Forscher Vorschläge, wie der zivile Widerstand auf ein nationales Verteidigungssystem anzuwenden ist. Der US-Amerikaner Gene Sharp begann 1958 mit der Veröffentlichung einer Reihe von Arbeiten über gewaltfreie Aktion, zivilen Widerstand und gewaltfreie Verteidigung. Der Norweger Johan Galtung entwickelt die Idee der gewaltfreien Verteidigung aus einer eher politischen und systematischen Perspektive in Forsvar uten militaervesen (Verteidigung ohne Militär)[8] (1959).

Theodor Ebert in Deutschland veröffentlichte 1962 eine Broschüre[9] , in der er Überlegungen zur Vorbereitung und Organisation einer, wie er es nannte, „gewaltfreien Zivilarmee” vorstellte. Adam Roberts, Professor an der Universität Oxford, veröffentlichte ein wichtiges Buch, das mehrfach neu aufgelegt und erweitert wurde: Ziviler Widerstand als nationale Verteidigung[10] (1963).

Diese ersten Arbeiten führten im September 1964 zu einem internationalen Treffen von Verteidigungsexperten in Oxford, das dem Thema der sozialen Verteidigung gewidmet war. Daraus entstand 1967 unter der Leitung von Adam Roberts ein Gemeinschaftswerk, The Strategy of Civil Defence[11], das lange Zeit das Standardwerk zu diesem Thema bleiben sollte.

Der überraschende gewaltfreie Widerstand der Tschechoslowaken gegen die sowjetische Invasion im Jahr 1968 führte zu einem wachsenden Interesse an diesem neuen Konzept, sowohl bei politischen und militärischen Entscheidungsträgern, insbesondere in den skandinavischen Ländern, als auch in den gewaltfreien Bewegungen. Die Tatsache, dass die politischen Pläne des sowjetischen Aggressors sechs Tage lang durch den zivilen Widerstand der Tschechoslowaken vereitelt wurden, hat die Gemüter bewegt. Er lieferte wertvolles Rohmaterial für die Planung und Vorbereitung eines geplanten nationalen Widerstands gegen die Invasion eines Territoriums durch eine fremde Armee.

So bekundeten Ende der 1960er Jahre mehrere Regierungen und Forschungsinstitute, insbesondere in Schweden, Dänemark, Norwegen und den Niederlanden, ihr Interesse an der gewaltfreien sozialen Verteidigung und gaben Forschungsarbeiten in Auftrag. Obwohl diese Konzepte in wissenschaftlichen Kreisen als Ergänzung zur militärischen Verteidigung und nicht als deren Ersatz betrachtet wurden, ergriff keines der Länder die Initiative zur konkreten Umsetzung einer gewaltfreien Verteidigungsstruktur.

Konferenzen und neue Arbeiten

In den 1970er Jahren wurden internationale Konferenzen veranstaltet, um die Forschung und das Interesse an dieser neuen Art der Verteidigung zu aktivieren: in Finnland (Tampere, Oktober 1970), Schweden (Uppsala, 1972), Belgien (Brüssel, 1976), Norwegen (Oslo, 1978), Omaha, Nebraska, USA (1978 und 1982), Antwerpen (1980), Straßburg (1985).

Unter den unabhängigen Initiativen ist die Arbeit der britischen Kommission für eine alternative Verteidigung (Alternative Defence Commission) hervorzuheben. Die 1980 gegründete Kommission setzte sich aus Vertretern verschiedener Bewegungen und Strömungen zusammen, die sich gegen Atomwaffen aussprachen. Die Perspektive ihrer Arbeit ist, dass England sich von allen Verteidigungssystemen, die Atomwaffen beinhalten, abwendet. Unter dem Vorsitz von Frank Blackaby (Direktor von SIPRI in Stockholm), unter der Mitarbeit von Mickael Randle und in enger Zusammenarbeit mit der Abteilung «Peace Studies» der Universität Bradford erstellte die Kommission nach zweieinhalb Jahren Arbeit einen umfangreichen Bericht mit dem Titel Defence without the bomb[12] . Kapitel 7 (das von ANV[13] veröffentlicht wurde) ist vollständig der „Verteidigung durch zivilen Widerstand” gewidmet. Dieses Kapitel bleibt eines der ausgereiftesten Diskussionspapiere zur gewaltfreien zivilen Verteidigung.

Einer der produktivsten Autoren zu diesem Thema ist zweifellos der US-Amerikaner Gene Sharp (1928-2018), der 1973 eine monumentale Summe über gewaltfreie Aktionen verfasste[14] und 1983 die Albert-Einstein-Institution gründete. Zu Sharps wichtigsten Werken über die soziale Verteidigung gehört „Making Europe Invincible” (Europa unbesiegbar machen): das Potenzial der zivilen Abschreckung und Verteidigung[15] (1985) und „Civilian-Based Defense: A Post-Military Weapons System” (Zivilverteidigung: ein postmilitärisches System)[16] (1990). Das letztgenannte Werk wurde von den Regierungen Litauens, Lettlands und Estlands bei ihrer Trennung von der Sowjetunion im Jahr 1991 verwendet.

Terminologien

Es wurden verschiedene Terminologien verwendet, um diese Form der Verteidigung zu benennen. In Frankreich ist der gebräuchlichste Ausdruck „Défense civile non-violente” (gewaltfreie Zivilverteidigung), doch einige gewaltfreie Bewegungen wie der MAN (Mouvement pour une Alternative Non-violente) verwendeten eine Zeit lang den Begriff „Défense populaire non-violente” (gewaltfreie Volksverteidigung), um die wesentliche Rolle der Bevölkerung bei dieser Verteidigungsstrategie hervorzuheben. In Belgien wurde in den 1980er Jahren der Ausdruck „gewaltfreie Zivil- und Volksverteidigung” bevorzugt.

In Deutschland prägte Theodor Ebert den Begriff „Soziale Verteidigung”, um zu verdeutlichen, dass die gewaltfreie Verteidigung auch für die Verteidigung sozialer Errungenschaften gegen interne Bedrohungen und externe Angriffe gilt. Dieser Ausdruck soll auch die grundlegende Verbindung zwischen Demokratie und sozialen Kämpfen zur Förderung und Wahrung von Rechten und Freiheiten in Friedenszeiten und der Verteidigung dieser Rechte und Freiheiten durch die Zivilgesellschaft in Krisenzeiten hervorheben. Schließlich soll der Ausdruck „gesellschaftliche Verteidigung” betonen, dass es nicht nur um die Verteidigung von Grenzen und Territorium geht, sondern um die Verteidigung einer Lebensweise und von Institutionen gegen die Absichten des Feindes, die Kontrolle über das Land zu erlangen.

In England nimmt die Kommission für eine andere Verteidigung den Ausdruck „Verteidigung durch zivilen Widerstand” (Defence by civil resistance) an, in Anlehnung an die waffenlosen Kämpfe, die ihr Potenzial insbesondere während der Nazi-Besatzung in Europa unter Beweis gestellt haben.

In den USA ist der von Gene Sharp vorgeschlagene Begriff ‚Zivilverteidigung‘ (Civilian-based Defense) der gebräuchlichste. Auch der Begriff „Zivilverteidigung” ist weit verbreitet, obwohl er sich in einigen Ländern, wie z. B. Frankreich, eher auf den Zivilschutz in Kriegszeiten bezieht.

Der Begriff „zivile Abschreckung” wurde erstmals 1985 mit der Veröffentlichung des gleichnamigen Buches verwendet. In diesem Standardwerk wird die abschreckende Wirkung der gewaltfreien Zivilverteidigung hervorgehoben, weshalb der Ausdruck „zivile Abschreckung” damals neu war.

Es sei darauf hingewiesen, dass hier und da auch andere Ausdrücke für die gewaltfreie Verteidigung eines Landes verwendet werden: „Verteidigung auf der Grundlage der Zivilbevölkerung”, „nichtmilitärische Verteidigung”, „unbewaffnete Verteidigung”, „nicht aggressive Verteidigung”. Der letzte auf Französisch erschienene Ausdruck, der aus der Übersetzung von „Civilian-Based Defense” hervorgegangen ist, ist der Begriff „défense par actions civiles”, von der Association Action Civile et défense.

Dieser Artikel ist Teil des Dossiers Gewaltfreier Zivilschutz, Nummer 213 (Spezial), Dezember 2024, der Zeitschrift Gewaltfreie Alternativen. Übersetzt aus dem Französischen mit Hilfe von Deepl, bearbeitet von Hans Schwab

[1] Bertrand Russel, Atlantic Monthly Vol. 116, No. 2 (August 1915). 266–274.

„La guerre et la non-résistance”, The Atlantic Monthly, August 1915, in Le pacifisme et la révolution, Écrits politiques (1914-1918), Agone, 2014, S. 62-80.

[2] Am 10. Dezember 1931 bei einem Treffen in Genf. The Collected works of Mahatma Gandhi, Bd. 54, S. 284-285

[3] Richard Gregg, The power of nonviolence, J.B. Lippincott, Philadelphia, 1934

[4] Kenneth Boulding, Path of Glory: a new way with war, Friends Book Center, London, 1937.

[5] Jessie Wallace Hughan, If We Should Be Invaded: Facing a Fantastic Hypothesis, War Resisters League, New-York, 1937

[6] Stephen King-Hall, Defence in the nuclear age (Verteidigung im Atomzeitalter), Victor Gollancz, London, 1958. Dieses Werk wurde auf Französisch unter dem Titel Défense nucléaire non-sens militaire, bei Éditions de la Croix-du-Sud (Genf, 1984) und von der Zeitschrift Alternatives Non-Violentes (Nr.o 50, Dezember 1983) veröffentlicht.

[7] Stephen King-Hall, Nuclear Defense Military Nonsense (1958), in: Non-Violent Alternatives, Nr.o 50, Dezember 1983, S. 42.

[8] Johan Galtung_,_ Forsvar uten militaervesen. Et pasifistik grunnsynn, Folkereisning Mot Krig, Oslo, 1959.

[9] Theodor Ebert, Die Gewaltfreie Zivilarmee. Stimme der jungen Generation, Stuttgart, 1962; Theodor Ebert_,_ Strategie des zivilen gewaltfreien Krieges, Gewaltfreie Zivil- Armee, Stuttgart, 1964.

[10] Adam Roberts, Civilian Resistance as a National Defence, Pelican Books, England, 1963, Penguin Books, 1969.

[11] Adam Roberts (Ed.), The strategy of civilian defence. Non-violent Resistance to Agression, Faber and Faber, London, 1967.

[12] Defence without the bomb : the report of the Alternative Defence Commission, Taylor and Francis, London, 1983.

[13] Alternatives Non-Violentes, no 43, Printemps 1983, p. 23-45.

[14] Gene Sharp, The politics of non-violent action, Boston, Porter Sergent, 1973, 3 vols.

[15] Gene Sharp, Making Europe Unconquerable : The Potential of Civilian-based Deterrence and Defense, London, Taylor & Francis, 1985.

[16] Gene Sharp, Civilian-Based Defense : A Post-Military Weapons System, Princeton University Press, 1990. Traduction française : La guerre civilisée : la défense par actions civiles, Presses Universitaires de Grenoble, 1995.

Der Autor

ALAIN REFALO ist Lehrer, Gründungsmitglied des Centre de ressources sur la non-violence und Mitglied des IRNC (Institut de recherche sur la résolution non-violente des conflits – Forschungsinstitut für gewaltfreie Konfliktlösung). Er ist Autor von Le paradigme de la non-violence: itinéraire historique, sémantique et lexicologique (Das Paradigma der Gewaltlosigkeit: historische, semantische und lexikologische Route), Lyon, Chronique sociale, 2023.