Martina Frei für die Online-Zeitung INFOsperber

Innerhalb von zehn Jahren ist die Anzahl der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit der Diagnose «Störung der Geschlechtsidentität» mindestens um das Achtfache gestiegen. Das zeigen die Krankenkassendaten von ambulant behandelten 5- bis 24-Jährigen in Deutschland.

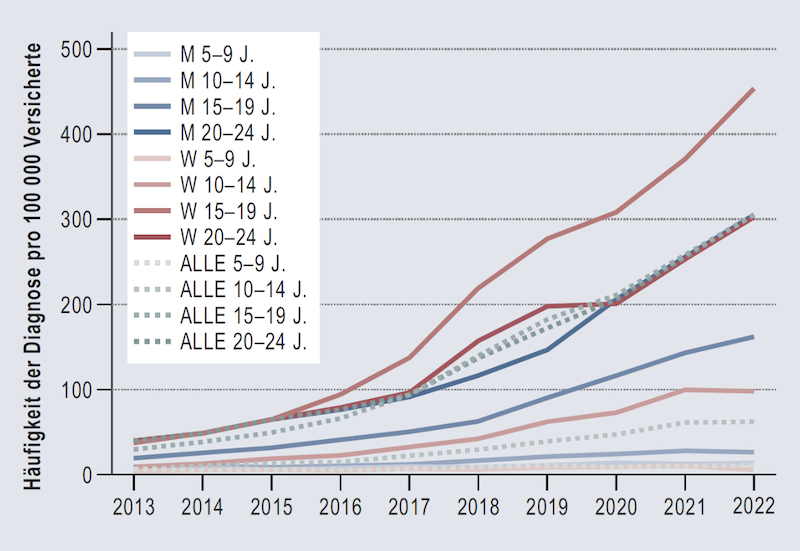

Deutsche Ärzte rechnen quartalsweise über die obligatorische Grundversicherung ab. Im Jahr 2013 wurde demnach in Deutschland (in mindestens einem Quartal pro Kalenderjahr) bei 23 von 100’000 Heranwachsenden und jungen Erwachsenen eine «Störung der Geschlechtsidentität» diagnostiziert. 2022 waren es 176 von 100’000. Am stärksten betroffen waren weibliche 15- bis 19-Jährige.

Anzahl der Diagnosen «Störung der Geschlechtsidentität» bei jungen Menschen in Deutschland in mindestens einem Quartal pro Kalenderjahr von 2013 bis 2022 (M = männlich, W = weiblich, J = Alter in Jahren). © Bachmann C.J. et al., «Deutsches Ärzteblatt» 2024

Soziale Ansteckung ist bei anderen Erkrankungen gut bekannt

Die Gründe für diesen Anstieg sind unklar. Die Autoren der Auswertung nennen als mögliche Ursachen nebst einer realen Zunahme der Störung zum Beispiel auch eine verstärkte Aufmerksamkeit, abnehmende Stigmatisierung, bessere medizinische Versorgung, soziale Ansteckung und Überdiagnostik, dass also Kinder ohne «Störung der Geschlechtsidentität» fälschlicherweise diese Diagnose erhalten.

Das Phänomen der «sozialen Ansteckung» ist bei Pubertierenden gut bekannt. Ein bekanntes Beispiel war der Youtube-Kanal «Gewitter im Kopf». Dort setzte sich ein vom Tourette-Syndrom Betroffener jahrelang in Szene – worauf Dutzende von Jugendlichen ganz ähnliche Symptome zeigten – und teilweise monatelang falsch behandelt wurden. Sie alle hatten sich beim Betrachten der Videos «angesteckt» und glaubten, ebenfalls am Tourette-Syndrom zu leiden. Auch beim «Ritzen» spielt die soziale Ansteckung unter Jugendlichen eine grosse Rolle.

Medien berichten über viel häufigere Erkrankungen deutlich weniger

Starke Häufigkeitszunahmen gab es in in der Vergangenheit auch bei anderen psychischen Erkrankungen wie etwa den Autismus-Störungen. Dazu trugen unter anderem bessere Versorgungsmöglichkeiten bei, aber auch ein positiveres Bild von der Erkrankung und die mediale Aufmerksamkeit, die seit einigen Jahren auch der «Störung der Geschlechtsidentität» zuteil wird. Diese wird in den Medien viel öfter thematisiert als andere, deutlich häufigere Erkrankungen bei Heranwachsenden.

Seit 2017 wurde die Diagnose «Störung der Geschlechtsidentität» besonders oft gestellt, auch in der Schweiz (Infosperber berichtete). Zeitlich fällt dieser starke Anstieg mit einem Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts zusammen. Es entschied im November 2017, dass neben dem Eintrag «weiblich» oder «männlich» eine dritte Möglichkeit beim Personenstand geschaffen werden müsse für Menschen, die sich «dauerhaft weder dem männlichen, noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen».

Bei der grossen Mehrheit war die Störung vorübergehend

Die Wissenschaftler, welche die deutschen Krankenversicherungsdaten auswerteten, achteten nicht allein darauf, ob eine «Störung der Geschlechtsidentität» diagnostiziert wurde, sondern auch wie lange diese behandelt wurde. Sie wollten wissen, ob es sich um eine rasch vorübergehende Störung handelte oder ob sie länger andauerte.

Mehr als die Hälfte der Heranwachsenden in allen Altersgruppen bekam die Diagnose «Störung der Geschlechtsidentität» demnach bloss vorübergehend: Fünf Jahre nach der Erstdiagnose waren durchschnittlich noch 36 Prozent der Betroffenen deshalb in ambulanter Behandlung. Bei den 15- bis 19-jährigen Frauen waren es noch 27 Prozent. Das sollte berücksichtigt werden, bevor die Betroffenen mit einer geschlechtsangleichenden Behandlung begännen, raten die Autoren der Analyse im «Deutschen Ärzteblatt».

Behandlung kann unwiderrufliche Folgen haben

Denn die Behandlung mit «Pubertätsblockern» oder mit Hormonen zur Geschlechtsangleichung kann unwiderrufliche Folgen mit sich bringen, bis hin zur Unfruchtbarkeit. Angesichts der hohen Rate an Betroffenen, die in Deutschland fünf Jahre später keine «Störung der Geschlechtsidentität» mehr hatten, warnen die Studienautoren vor überstürzten Behandlungen.

Die «World Professional Association for Transgender Health» (WPATH) dagegen plädierte zum Beispiel dafür, dass sich betroffene Mädchen bereits mit 15 Jahren die Brüste abnehmen lassen können und die Knaben ihre Hoden mit 17 Jahren entfernen lassen dürfen (Infosperber berichtete).

Häufig bestanden weitere psychische Erkrankungen

Zu beachten ist laut den Autoren im «Deutschen Ärzteblatt» ausserdem, dass die behandelnden Ärzte bei fast drei Vierteln der jungen Menschen nebst der «Störung der Geschlechtsidentität» noch eine weitere psychiatrische Erkrankung feststellten. Am häufigsten waren dies depressive und Angststörungen, gefolgt von Borderline-Persönlichkeitsstörungen, ADHS und posttraumatischen Störungen. Die «Störung der Geschlechtsidentität» war also möglicherweise Ausdruck eines anderen Problems.

Das Thema sei «politisch sehr aufgeladen», sagte einer der Studienautoren der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». «So hat zum Beispiel während unserer Studie eine Krankenkasse einen Datenzugang zu Forschungszwecken abgelehnt, da dem Vorstand das Thema ‹zu heiss› war.»

Geplante Leitlinie könnte Minderjährige gefährden

Bei der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie ist Feuer im Dach. Grund dafür ist die Leitlinie «Geschlechtsinkongruenz und Geschlechtsdysphorie im Kindes- und Jugendalter», die demnächst fertig gestellt werden und dann auch für Österreich und die Schweiz gelten soll.

Normalerweise läuft das Verfahren bei neuen ärztlichen Leitlinien so ab: Fachleute fassen das bisherige Wissen zu einer Erkrankung zusammen. Dazu werten sie die verfügbaren Studien systematisch aus. Je nachdem, wie gut der Nutzen einer Behandlung bewiesen ist, leiten sie daraus schwache oder starke Behandlungsempfehlungen ab.

Im nächsten Schritt wird der Leitlinienentwurf zur Diskussion gestellt. Interessierte Fachkreise nehmen innerhalb einer Frist Stellung dazu und schlagen Verbesserungen vor, bevor schliesslich die endgültige Fassung der Leitlinie verabschiedet wird.

Bei der geplanten Leitlinie «Geschlechtsinkongruenz und Geschlechtsdysphorie im Kindes- und Jugendalter» lief es jedoch anders.

Das «Science Media Centre» wählte die Experten einseitig aus

Der Vorstand der dort federführenden «Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie» informierte die Kinder- und Jugendpsychiater im Vorfeld, dass es während der Konsultationsphase nur um redaktionelle Verbesserungen des Entwurfs gehe, nicht um inhaltliche Diskussionen.

Entgegen der sonstigen Gepflogenheiten informierte das «Science Media Centre» zwei Tage nach Beginn der Konsultationsphase Medienschaffende über die geplante Leitlinie. Als Experten lud es vier Autorinnen und Autoren des Entwurfs ein (darunter auch Dagmar Pauli von der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich) sowie eine Fachfrau aus Schweden, die den Entwurf sehr lobte. Kritiker des Leitlinienentwurfs hingegen lud das «Science Media Centre» nicht ein – obwohl die Kritik heftig ist und von fachkundiger Seite kommt.

Heftige Kritik von Fachleuten

In einer gemeinsamen, über 100-seitigen Stellungnahme kritisieren 14 Professoren und Professorinnen, darunter mehrere Universitäts-Klinikdirektoren für Kinder- und Jugendpsychiatrie, den Leitlinien-Entwurf scharf: Die Empfehlungen dort seien «in vielen kritischen Punkten […] nicht evidenzbasiert», oder sie würden «der derzeitigen Evidenzlage signifikant widersprechen». Gemeint ist damit beispielsweise der vorschnelle Einsatz von Pubertätsblockern.

So, wie der Leitlinienentwurf nun daherkomme, könnte er «zu einem mitunter regelhaften Einsatz von Massnahmen […] führen, die erhebliche, dauerhafte oder gar irreversible negative Folgen haben, obwohl ihre Wirksamkeit und Nachhaltigkeit noch nicht ausreichend wissenschaftlich belegt sind. […] Die Empfehlungen würden im Falle einer Veröffentlichung zu einer Gefährdung vulnerabler Minderjähriger führen, da diese Massnahmen noch nicht ausreichend erprobt sind.» Das Risiko, dass körperlich gesunde Minderjährige ohne klare wissenschaftliche Grundlage mit gegebenenfalls unwiderruflichen Massnahmen behandelt würden, sei «zu gross». Zu den Unterzeichnern gehören auch zwei Autoren der im obigen Artikel erwähnten Studie zu den Krankenkassendaten.

«Langsamere Gangart angebracht»

Aus Sicht der Kritiker ist «dringend eine Versachlichung der Debatte und eventuell ein Abwarten bzw. eine langsamere Gangart angebracht, bevor […] eine Leitlinie veröffentlicht wird, die eventuell in einigen Monaten gegebenenfalls wieder revidiert werden muss.»

Nachtrag am 10.6.2024

Inzwischen hat sich auch die Schweizerische Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie gegen den Leitlinienentwurf gestellt. Sie befürworte eine Überarbeitung, schreibt die Gesellschaft auf ihrer Website und sie schliesse sich der Stellungnahme der Europäischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie an. Diese mahnt zu einem zurückhaltenderen Einsatz von Behandlungen wie Pubertätsblockern.

Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V. lehnt die geplante Leitlinie in der jetzigen Form ebenfalls ab. Die mit rund 11’000 Mitgliedern gewichtige Fachgesellschaft verlangt, dass hormonelle und chirurgische Eingriffe nur nach vorheriger verpflichtender multiprofessioneller psychiatrischer und körperlicher Abklärung «wenigen Fällen vorbehalten sein sollten». Ausserdem fordert sie ein Ethikvotum und dass die Behandlung im Rahmen von klinischen Studien stattfinde. Das berichtet die Initiative Queer Nations.