Für die Kurden gibt es in Deutschland eine alte, romantische Sympathie, sowohl bei Rechten, die ihren Traditionalismus schätzen, als auch bei Linken, die ihren Kampf um Selbstbestimmung unterstützen. Deshalb gab es keinerlei Widerspruch, als die Verteidigungsministerin die Bundeswehr in den Irak schickte, um den Peschmerga gegen den IS zu helfen.

Als sie 2017 ihre Unabhängigkeit erklärten und die irakische Armee dieser jedoch ein grausames Ende bereitete, zog sich das Kontingent der Bundeswehr aus Südkurdistan zurück und fungiert seitdem als Unterstützer der irakischen Armee. Wenn in Deutschland für Selbstbestimmung der Kurden in der Türkei, Syrien oder dem Irak demonstriert wird, achten Verfassungsschutz und Polizei mit Argusaugen und oft auch mit Tränengas und Schlagstöcken darauf, dass da keine Nähe zur auch hierzulande verbotenen PKK sichtbar wird. Immer wieder bestätigt sich, was der Klappentext zu Kerem Schambergers und Michael Meyens Buch über die konfliktreiche Lage der Kurden feststellt: Dieses Volk ist „zu groß, um einfach aufgesaugt zu werden von Staaten, die nach dem 1. Weltkrieg am Reißbrett der Weltpolitik entstanden sind, und zu klein, um im Westen Gehör zu finden“.

So sehr sich diese Grundsituation der Kurden in der Türkei, in Syrien und im Irak gleicht, so unterschiedlich ist sie im Detail. Das hängt nicht nur davon ab, wie sich die jeweiligen Staaten, in die sie integriert wurden, den Kurden gegenüber verhielten, sondern auch von der Isolation, in der die kurdischen Gemeinschaften historisch gelebt hatten. Auch das hemmte lange die Herausbildung eines Nationalbewusstseins. Diese Isolation drückt such in sprachlichen Unterschieden aus: Die meisten Kurden in der Türkei, Syrien und Teilen des Nordirak sprechen Kuramandschi-Dialekte, während die im Iran und Irak lebenden Sorani-Dialekte sprechen. Im Nordirak markiert die Sprachgrenze auch eine scharfe politische Grenze. Zwischen dem vom Barzani-Clan beherrschten Gebiet und dem Gebiet des Talabani-Clans gab es Anfang der neunziger Jahre Bürgerkrieg. Während Dschalal Talabani nach Saddams Ende bis zu seinem Tod 2014 Präsident des Iraks war und in seiner Heimat der Einfluss der PKK stark ist, erkaufte sich Masud Barzani Wohlwollen der Türkei, indem er PKK-Leute verfolgte. Bei Barzani herrscht eher Neoliberalismus, während das Talabani-Gebiet den Ideen von Abdullah Öcalan nahe steht, was auch für große Teile der türkischen und syrischen Kurden zutrifft.

Ein Verdienst des Buchs ist, dass es die wenig bekannte Entwicklung der politischen Konzepte Öcalans darlegt, deren Kern schon lange nicht mehr der bewaffnete Kampf um ein unabhängiges Großkurdistan ist, sondern der Kampf um Demokratisierung der politischen Systeme und lokale Selbstbestimmung innerhalb der bestehenden staatlichen Rahmen. Einer Verwirklichung dieses Konzepts am nächsten kamen die Kurden in Syrien, weil die syrische Armee im Juli 2012 aus ihrem Gebiet abzog, um die zentralen und westlichen Gebiete des Landes effektiver zu schützen. Damit widerstanden die Kurden militärisch zunächst allein nicht nur dem von Südosten anrückenden IS, sondern schufen auch die unter dem Namen Rojava bekannten Selbstverwaltungsstrukturen, die die politische Gleichstellung von Frauen förderten, u. a., indem allen Organisationen eine Doppelspitze vorsteht: eine Frau und ein Mann. Dass sich das alles „jenseits aller Staatlichkeit“ entwickelt habe, ist sicher nicht exakt. Denn auch eine Rätegesellschaft, die sich ein neues, weniger strafendes, sondern auf Resozialisierung setzendes Recht gibt, ist durchaus ein Staatsgebilde, wenn auch ein fortschrittliches, weniger repressives. Dass die Türkei die größte Sorge vor einem dauerhaften Erfolg des Rojava-Projekts hat, zeigte sich an der nicht zufällig während des Syrienkriegs einsetzenden brutalen Unterdrückung der kurdischen Demokratiebewegung im eigenen Land: vom Abbruch der Verhandlungen mit Öcalan über die Bombardierung anatolischer Städte und Dörfer bis zur Verhaftung des Co-Vorsitzenden der HDP, Selahattin Demirtaş.

Das Buch gewinnt eine multiperspektivische, zuweilen auch kritische Sicht auf die Entwicklungen in den verschiedenen Kurdengebieten, weil es in großen Teilen auf aktuellen Reiseberichten und Interviews mit unterschiedlichen Gesprächspartnern basiert: Journalisten, Wissenschaftlern und Engagierten. Besonders berührend ist der Bericht von Leyla Imret, einer in Bremen aufgewachsenen Frisörin, die 2014 in der Stadt Cizre, aus der ihre Familie stammt, zur Bürgermeisterin gewählt wurde. Dort schob sie wichtige kommunale Projekte an, versorgte 6000 jesidische Flüchlinge vom Shingal-Gebirge aus dem klammen Stadtbudget und erlebte schließlich die Bombardierungen der türkischen Armee mit, die große Teile Cizres in eine Trümmerwüste verwandelte.

Leider geht das Buch einigen wichtigen Fragen aus dem Weg: man erfährt nichts über die Zeit, als der IS die Kurden bedrängte, nichts über das erhebliche militärische Engagement der USA und nichts darüber, wie sich die Demokratische Konföderation Nordsyrien – so nennt sich Rojava heute – ein Arrangement mit dem syrischen Staat vorstellt.

Die Rezension von Sabine Kebir erschien erstmalig unter dem Titel „Keiner saugt uns auf “ in Der Freitag v. 1. November 2018 und wurde von unserem Medienpartner weltnetz.tv übernommen.

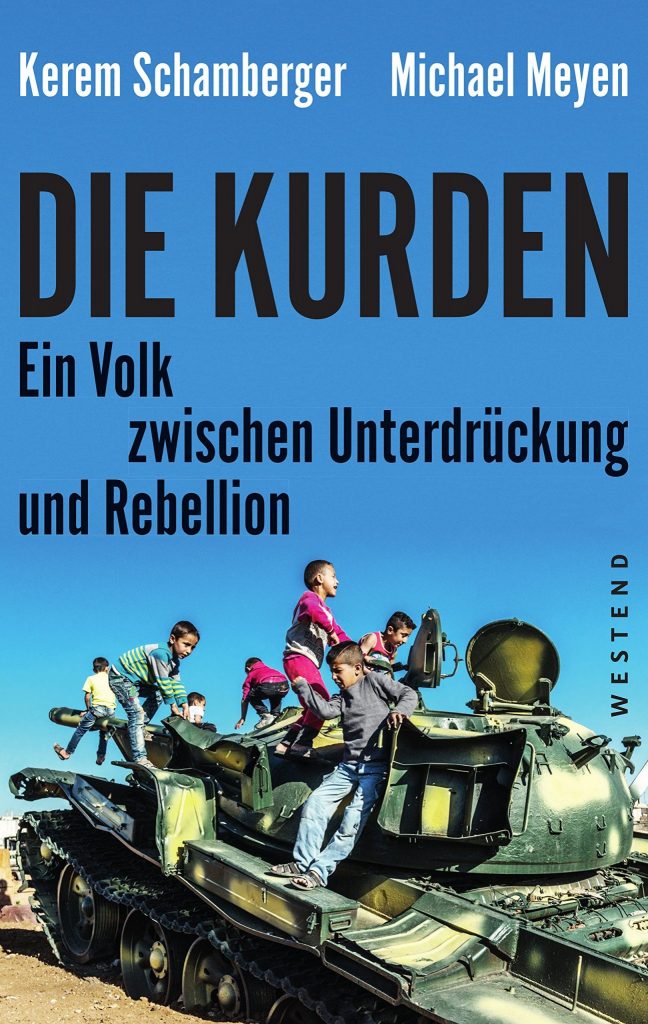

Kerem Schamberger, Michael Meyen: Die Kurden. Ein Volk zwischen Unterdrückung und Rebellion, Westend Verlag, Frankfurt am Main 2018, 236 Seiten, 19 Euro